글 박경목(서대문형무소역사관 관장)

1908년 10월 경성감옥으로 문을 열어 1987년 11월까지 80년간 사용된 서대문형무소는 일제강점기 독립운동가들이 투옥되어 갖은 고문과 형벌을 받고, 광복 후 민주화운동 인사들이 수감되었던 역사의 현장이다. 제국주의, 독재정권, 군사정권을 거치면서 그들의 권력유지를 위한 감시와 통제 수단으로 이용되었지만 그 안에 갇힌 사람들의 자유와 평화를 향한 투쟁의 상징이기도 하다. 서대문형무소역사관으로 개편된 현재 일제식민통치를 상징하는 대표적인 사적지로 손꼽히고 있다.

경성감옥으로 문을 열다

1907년 한일신협약(일명 정미조약)으로 사법권을 장악한 일제는 감옥 제도 전반을 일제의 감옥법에 맞추어 재구성하였다. 일제인 사법 관리들이 진출하여 감옥도 그들에 의해 운영되었다. 이 시기 감옥 재편의 핵심 사안은 전통시대의 유형(流刑)을 자유형(自由刑)으로 전환하는 것이었다. 기존 경무청 소관의 감옥서(監獄署)를 법부 소관의 감옥(監獄)으로 바꾸고, 자유형을 집행할 수 있는 근대식 감옥 설치를 추진하였다.

1907년부터 서울 현저동 일대에 13,000㎡의 부지를 조성하고 수용인원 500여 명 규모의 감옥을 신축하여 1908년 10월 21일 개소하였다. 경성감옥, 다시 말하여 식민지 근대감옥의 이식이었다. 이후 서대문감옥, 서대문형무소 그리고 광복 후 서울형무소, 서울교도소, 서울구치소로 이름을 달리하며 1987년 11월까지 감옥으로 사용되었다. 유형이 이루어지던 시기 전국에 있는 감옥의 총 수용인원이 약 500여 명 남짓이었는데, 경성감옥은 한 곳에 500명을 수용한 대규모 시설이었기에 대한제국기 한국인에게 큰 두려움의 대상이었다. 더구나 보이지 않는 담장 안에 갇힌 수감자에게 어떤 일이 벌어질지 전혀 알 수 없는 공포의 공간이었다.

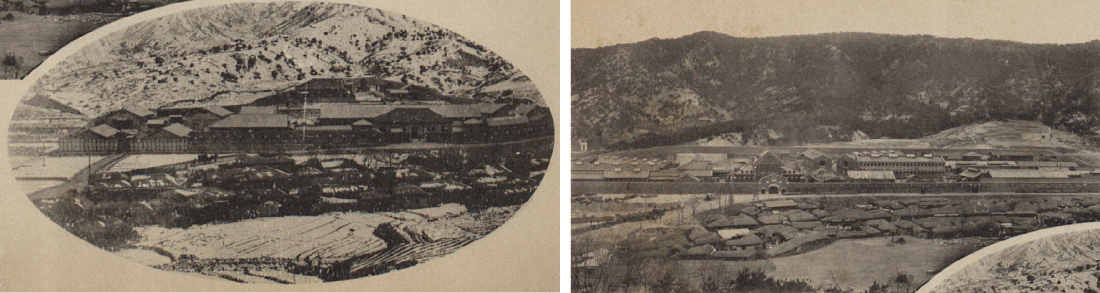

경성감옥(1908년)(좌) / 서대문감옥(1920년대 초반 추정)(우)

일제에 항거한 3·1운동

강제병합 직후 1910년 12월 말 경성감옥의 수감인원은 2,000명을 넘었다. 기준 수용인원의 4배 이상에 달하는 숫자였다. 항일 의병(義兵)에 대한 대대적인 탄압과 수감이 원인이었다. 1912년 9월 마포 공덕동에 새로운 감옥을 설치하였으나 늘어나는 수감인원에 비해 시설은 턱없이 부족하였다. 일제가 지향했던 식민지적 ‘치안과 사회질서’를 유지하는데 항일 독립운동세력이 난항이었던 것이다. 이때 서대문감옥으로 이름을 바꾸고 1913년부터 확장을 계획하기 시작하여 1915년부터 독방옥사 1개동과 잡거방옥사 2개동, 여옥사 1개동이 신축되었다.

그러나 1919년 3·1운동 여파로 조선총독부의 감옥 운영은 혼란에 빠졌다. 기존 감옥으로는 도저히 감당할 수 없을 정도로 수감인원이 폭증하였다. 그해 말 3,075명이 갇혀 옥사 외에 공장이나 강당 등 부속 공간에도 수감자들로 가득 찼다. 당시 소장이었던 가키하라 타쿠로(柿原塚郞)는 그때의 상황을 “죄수들이 파옥을 감행한다면 실로 막기 어려운 상태였다.”고 훗날 실토하였다. 이렇듯 3·1운동은 서대문감옥이 확장되는 계기가 되었다. 기존의 목조 옥사와 청사는 1920년대 초반부터 붉은 조적식 건물로 전면 신축되기 시작하여 1929년까지 옥사 9개동, 중앙간수소 2개동, 청사 1개동, 취사장 1개동 및 공장 등 견고한 시설 기반이 마련되었다. 그 사이 1923년 서대문형무소로 이름이 바뀌었다.

배고픔에 시달린 옥살이

민족대표 33인 중 한 사람인 이승훈(李昇薰)은 옥살이 경험 중 가장 힘들었던 것을 ‘먹는 것’으로 꼽았다. ‘메주덩어리처럼 말라비틀어진 콩밥을 잘못 씹다가는 우두둑 이빨이 부러질 정도로 밥에 돌이 많이 섞여 큰 고통이었다’고 술회하였다. 밥을 씹지 못하고 삼켜야 했던 수감자들은 위장병에 시달리기 일쑤였다. 이마저도 밥의 양을 ‘죄질’에 따라 9개 등급으로 나누어 차별 배급하였다. 일반범은 대개 1~3·4등급, 정치사상범은 4·5등급 이하를 배급받았다. 양을 구분하는 방법은 이른바 ‘가다(かた : 型)’로 밥을 찍어내는 것이다. 1936년 식량배급규정에 의하면 한 끼당 1등급은 400그램, 9등급은 200그램이었다. 정치사상범으로 취급받은 항일 독립운동가들은 주로 4등급(300그램)·5등급(270그램) 이하를 배급받았다. 늘 배고픔에 시달릴 수밖에 없는 양이었다.

남화한인청년동맹 소속으로 흑색공포단을 조직하고 친일파 이용로(李容魯)를 처단하여 수감된 이규창(李圭昌)에 의하면 1930년대 후반에는 ’국이라고 나오는 것이 소금국이었다’고 한다. 이것을 계속 먹다가는 탈수증에 걸려 목숨까지도 위태롭게 된다. 감옥 환경에 적응한 장기수들은 적당히 조절해서 먹는데, 새로 들어온 수감자들은 허기를 때우기 위해 소금국을 마구 먹다가 탈수증으로 심지어 죽는 경우도 있었다고 한다. 그의 눈에 비친 감옥의 배고픔은 ‘고매한 지식인도 본능적 욕구에 충실’하게 만드는 지독한 괴로움이었다.

이승훈 수형기록카드(좌) / 이규창 수형기록카드(우)

전국 최대 규모의 감옥

일제는 본국의 체제 강화를 위해 1925년 4월 치안유지법을 실시하였고, 식민지 한국에도 그해 5월 적용하였다. ‘국체(國體)를 변혁 또는 사유재산제도를 부인할 목적으로 결사를 조직한 자, 가입한 자’에 대한 처벌법으로 일제 자국에서 사회주의자·공산주의자에게 적용되었던 것이 한국에서는 광범위하게 적용되었다. 항일 독립운동이 그들의 눈에는 ‘국체의 변혁’이었기 때문이다. 이 법률에 의해 1920년대 중후반부터 이른바 ‘사상범(思想犯)’이 양산되기 시작되었다.

사상범 검거 숫자는 1930년대에 이르러 사회문제화 될 정도로 증가하였다. 당시 신문에 사상범의 증가에 따른 감옥의 부족과 열악한 환경이 연일 보도되었고, 특히 조선총독부는 사상범에 의한 ‘사상의 감염 방지’에 안간힘을 썼다. 이를 해결하기 위한 방편으로 서대문, 함흥, 대전 3개소의 감옥에 사상범 전용 구치감(拘置監)을 짓기로 하였다. 그 가운데 가장 규모가 큰 것은 서대문형무소에 지어진 경성구치감이다. 약 4년여 공사 끝에 6개동의 옥사 및 청사, 영치창고, 기관실 등을 갖춘 600명 수용의 대규모 구치감이 1935년 6월 완공되었다. 이로써 확장에 확장을 거듭한 서대문형무소는 수용인원 3,000여 명, 근무인력 300여 명의 일제강점기 전국 최대 규모의 감옥으로 운영되었다.

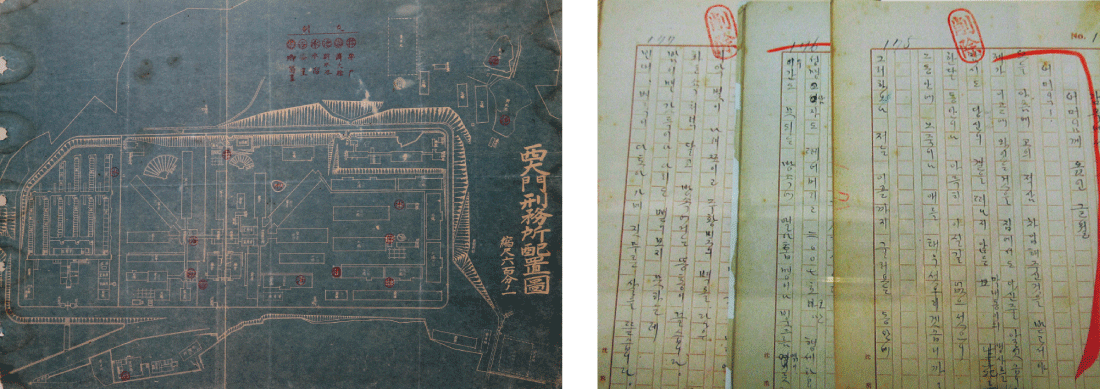

서대문형무소 배치도(1930년대 후반)(좌) / 심훈이 서대문감옥에서 어머니께 보낸 편지(1919.8.) (우)

몸은 가두어도 꿈은 가두지 못하다

1919년 3월 서울 남대문 시위에 참여해 수감된 심훈(沈熏)은 그해 8월 서대문감옥에서 어머니께 편지를 보냈다.

어머님! … 방 속에는 똥통이 끓습니다. 밤이면 가뜩이나 다리도 뻗어 보지 못하는데 빈대, 벼룩이 다투어 가며 진물을 살살 뜯습니다. 그래서 한 달 동안이나 쪼그리고 앉은 채 날밤을 새웠습니다. 그렇건만 대단히 이상한 일이지 않겠습니까? 생지옥 속에 있으면서 하나도 괴로워하는 사람이 없습니다. 누구의 눈초리에나 뉘우침과 슬픈 빛은 보이지 않고, 도리어 그 눈들은 샛별과 같이 빛나고 있습니다 …

한 여름 감방 안 온도는 30℃를 훌쩍 넘는다. 약 3.3평 남짓의 감방에 20여 명 내외가 수감되어 사람의 열기는 온도를 더욱 높인다. 그야말로 ‘초열(焦熱), 지옥의 철창’이었다. 더구나 화장실이 없어, 용변을 처리하는 일명 ‘똥통’에서 풍기는 악취와 가스는 상상하기 힘든 고통이었다. 이 ‘생지옥’에서도 그들은 꿈과 희망을 결코 포기하지 않았다. 그 꿈은 오히려 더욱 커졌다. 그 눈들은 ‘샛별처럼’ 빛나며 ‘그날이 오면’을 꿈꾸었으니 말이다.