한국의 독립을 도운

이방인의 발자취

서울 ‘행촌동’ 일대

글·사진 박광일 (역사여행작가·여행이야기 대표)

한양도성 서쪽에 자리한 종로구 행촌동 일대에는 이방인들의 흥미로운 이야기가 곳곳에 숨어있다.

머나먼 낯선 땅에서 그들이 무엇을, 어떻게, 왜 지키고자 했는지 그 발자취를 따라가 본다.

독립선언서를 세계에 알린 앨버트의 가옥, 딜쿠샤

외국인 독립운동가의 흔적을 처음 찾아볼 곳은 행촌동이다. 이곳의 옛 명칭은 은행동으로, 권율 장군 집터를 지키고 있는 은행나무 덕분에 이러한 이름이 붙었다. 이후 일제강점기에 동명이 통폐합되었는데, 이때 은행동과 근처의 신촌동이 합쳐지면서 지금의 행촌동이 되었다.

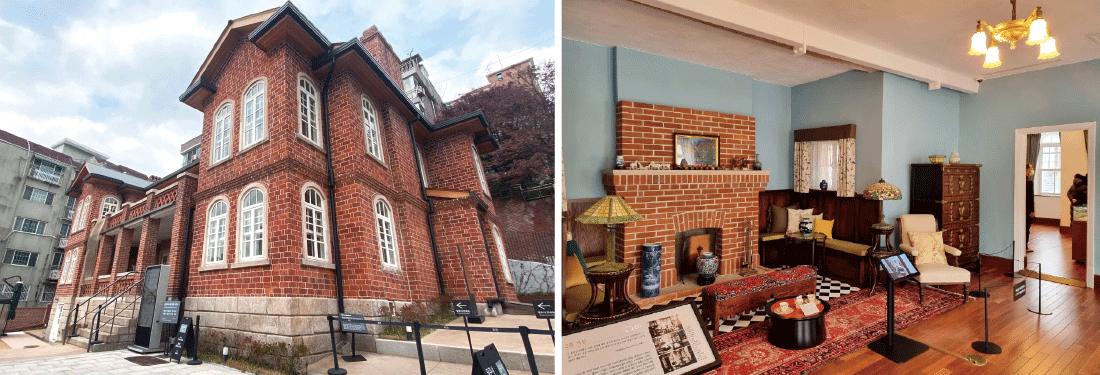

권율 장군 집터 옆에는 붉은 벽돌로 지은 서양식 2층 가옥이 있다. 바로 ‘딜쿠샤’이다. 약 80년 가까이 방치되었던 딜쿠샤는 2006년이 되어서야 그 내력이 밝혀졌다. 딜쿠샤(DILKUSHA)는 페르시아어로 ‘기쁜 마음’이라는 뜻으로, 앨버트 W. 테일러(이하 앨버트)와 메리 L. 테일러(이하 메리) 부부가 살던 집의 이름이다. 앨버트 부부는 1923년 공사를 시작하여, 1924년 딜쿠샤를 완공하였다. 1942년 일제가 테일러 부부를 추방한 후 딜쿠샤는 동생 윌리엄 W. 테일러가 잠시 관리하였다. 이후 딜쿠샤는 개인을 거쳐 국가가 소유하게 되었지만, 오랜 기간 방치되어 본모습을 잃게 되었다.

그러던 중 2006년 앨버트의 아들인 브루스 T. 테일러가 66년 만에 자신이 어린 시절에 살던 딜쿠샤를 방문하였고, 딜쿠샤는 그렇게 다시 세상에 알려지게 되었다. 이를 계기로 2018년 건물의 원형을 복원하는 공사를 시작하였고, 2021년 당시의 모습을 구현하여 전시관을 개관하였다.

딜쿠샤의 사연은 단지 한국에 머물렀던 외국인 가족의 이야기에 그치지 않는다. 딜쿠샤의 주인이었던 앨버트는 1897년 조선에 들어와 연합통신 임시특파원으로 활동하며, 3·1운동과 제암리학살사건을 해외에 보도해 일제의 만행을 국제사회에 알리는 데 공헌하였다.

특히 1919년 아내 메리가 아들을 출산할 당시 앨버트는 세브란스 병원 침상에 숨겨져 있던 독립선언서 사본을 발견하고 일제의 눈을 피해 전 세계에 알렸다. 앨버트는 동생을 통해 구두 뒤축에 독립선언서를 숨겨, 일본을 거쳐 미국으로 선언서를 전달하도록 했다. 이는 당시 한국인의 독립에 대한 열망을 널리 알려야 했던 우리에게 매우 중요한 사건이었다.

1942년 일제는 우리나라에 머물던 외국인을 추방했고, 앨버트 가족도 이를 피할 수 없었다. 일제의 추방령을 거부하다가 서대문형무소에 갇히기도 했던 앨버트는 싱가포르를 거쳐 미국 캘리포니아로 돌아갔다. 이후 1948년 캘리포니아에서 생을 마감한 그는 “자신의 유해를 한국에 묻어 달라”고 유언하였고, 이에 따라 그의 유해는 양화진외국인선교사묘원에 안장되었다.

딜쿠샤 외관(좌), 딜쿠샤 내부(우)

주소 & 관람시간 & 문의 & 관람료

서울특별시 종로구 사직로2길 17 | 오전 9시~오후 6시 | 070-4126-8853 | 무료

* 매주 월요일 정기휴관

한국의 독립과 언론 자유를 위해 활약한, 어니스트 베델 집터

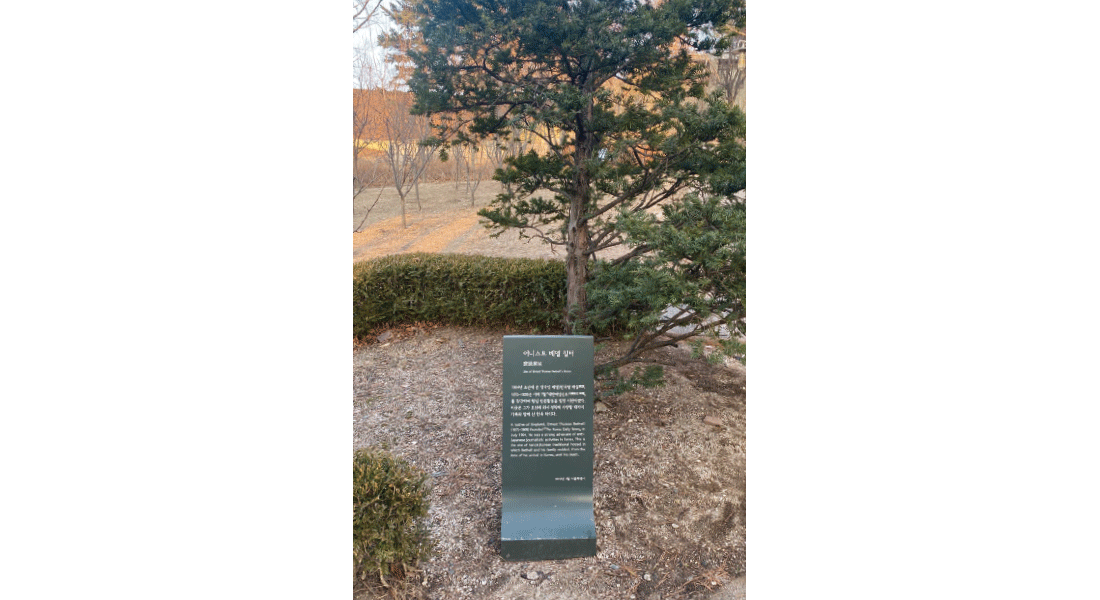

딜쿠샤 근처에서 우리나라에서 언론인으로 활동했던 또 다른 인물의 흔적을 찾을 수 있다. 바로 ‘어니스트 베델 집터’이다. 딜쿠샤에서 시내 쪽으로 나오면 한양도성의 성벽을 따라 펼쳐진 길이 있는데, 이 길을 걷다 보면 이국풍의 붉은 벽돌집 한 채를 만날 수 있다. 바로 ‘홍난파 가옥’이다. 이 가옥 앞으로 난 계단을 오르면 월암근린공원에 자리한 베델의 집터를 알려주는 표석을 찾을 수 있다.

1904년 러일전쟁이 일어나자, 특파원으로 내한한 베델은 양기탁 등 한국 독립운동가들의 손을 잡고 『대한매일신보』를 창간하였다. 그가 발행인으로 내세워진 것은 일제의 검열을 피하기 위해서였다. 당시 일본과 영국은 동맹국이었기 때문에 일제는 영국인이었던 베델을 쉽게 검열하지 못하였다. 베델은 『대한매일신보』를 통해 을사늑약의 무효를 주장하였으며, 『코리아 데일리 뉴스』를 발행하여 『황성신문』에 실렸던 장지연의〈시일야방성대곡(일본의 을사늑약 강요를 비판한 기사)〉을 영어로 싣기도 했다. 또한 광무황제의 친서를 영국 『트리뷴』에 게재하는 등 나라 안팎에 일본의 침략행위를 폭로하는 언론 활동을 벌였다.

『대한매일신보』와 관련하여 중요한 사건이라고 할 수 있는 것이 국채보상운동이다. 일제는 한국의 재정을 잠식하고 경제적 영역에서 영향력을 높이기 위해 몇 차례에 걸쳐 차관을 제공하였다. 이에 많은 한국인은 경제적 침탈에서 벗어나는 것이 일제 침탈에서 벗어나는 방법이라고 여기며 국채보상운동에 적극 참여하였다.

이 과정에서 언론의 역할이 컸다. 국채보상운동의 취지와 관련된 기사를 싣거나 의연금 납부에 대한 여러 사연을 담은 기사를 게재하며, 의연금을 수탁하는 기관으로서의 역할을 충실히 하였다. 이후 일제의 압박에 의해 국채보상운동은 실패로 돌아갔지만, 10여 년 뒤 3·1운동에도 큰 영향을 끼쳤다.

이처럼 베델과 『대한매일신보』의 영향력이 커지자, 일제 통감부는 이전부터 영국에 요구해 온 ‘베델 추방령’을 강하게 요청하였다. 이에 따라 열린 여러 번의 재판으로 베델은 정신적·신체적으로 피폐해졌고, 결국 1909년 37살의 젊은 나이로 숨을 거두고 말았다. 베델의 유해 역시 양화진외국인선교사묘원에 안장되었다. 일제는 장지연이 쓴 베델의 비석에 새겨진 비문을 지우고 훼손하는 만행을 저질렀는데, 최근에 다시 복구하여 세워졌다.

어니스트 베델 집터

주소

서울특별시 종로구 송월동 1-2

희생과 저항정신을 몸소 보여준, 스코필드기념관

베델의 집터가 있는 곳에서 서대문 쪽으로 걷다 보면 ‘돈의문박물관마을’이 있다. 돈의문박물관마을은 서울의 근현대 모습을 몸소 체험할 수 있는 역사·문화 공간이다. 조선시대부터 현재까지 돈의문 일대의 역사와 문화를 전시한 공간을 비롯하여, 7080세대가 어릴 적 이용했던 학교 앞 분식점이나 만화방 등 추억을 소환할 수 있는 장소가 많다. 특히 각각의 집과 건축물은 여러 주제를 가진 전시관 혹은 체험 공간으로 쓰이고 있는데, 그 가운데 한 곳에 ‘스코필드기념관’이 있다.

스코필드는 1916년 캐나다장로회 소속 선교사로 한국이 일제의 억압 아래 있던 시기에 세브란스 의학전문학교 교수로 한국에 왔다. 그는 1919년 3·1독립운동 모습을 사진에 담아 이를 해외에 알려 34번째 민족대표로 불렸으며, 화성 제암리·수촌리 마을에서 자행된 학살현장을 직접 방문한 후 보고서를 작성해 일본의 비인도적인 행위를 해외에 폭로하기도 하였다. 일제의 불의에 맞서다 캐나다로 돌아간 스코필드 박사는 1958년 다시 한국에 돌아와 3·1만세운동 정신을 강조하며 독재 정부를 비판하고, 한국 사회의 부패와 부정과 맞서 싸웠다. 이후 스코필드는 한국의 가난한 학생들과 고아들을 돌보는 데 남은 일생을 바쳤고, 1968년 대한민국 건국공로훈장을 받았다. 스코필드는 1970년 4월 12일 “내가 죽거든 한국 땅에 묻어주오”라는 유언을 남기고 영면하여 국립 현충원에 안장되었다.

스코필드기념관은 그리 넓지 않지만, 스코필드가 한국 독립을 위해 펼쳤던 주요한 활동을 한 눈에 살펴볼 수 있는 공간이다. 민족대표 이갑성에게 요청을 받고 3·1운동 모습을 사진으로 기록한 일, 제암리학살사건을 취재하고 사진으로 남긴 일 등 스코필드의 희생과 저항정신을 만나볼 수 있다. 스코필드가 강조한 3·1정신은 오늘날 부패와 불의에 대한 저항정신, 정신적 독립과 진정한 자유의 의미, 사회적 약자와 빈자들에 대한 배려 등의 의미를 되새기는 출발점을 제공해 줄 것이다.

스코필드기념관(좌), 돈의문박물관마을전경_돈의문박물관마을 제공(우)

주소 & 관람시간 & 문의 & 관람료

서울특별시 종로구 새문안로 35-40 | 오전 10시~오후 19시 | 02-739-6994 | 무료

* 매주 월요일 정기휴관