다시 만난 그날

순국선열의 날, 다시 부르는 그 이름

글 권경률 역사칼럼니스트

순국선열의 날,

다시 부르는 그 이름

매월 대한민국의 광복과 관련된핵심사건을 선정해 그 치열했던역사의 순간을 재구성하고자 한다. 다시 만난 그날, 이번 달의 주제는‘순국선열의 날’이다. 순국선열의 날은 나라를 위해목숨 바친 이들의 희생과 정신을기리기 위해 1939년 제정되었다. 그 고귀하고 뜨거운 죽음이응어리진 삼천리강산을 만나보자.

대한민국임시정부 요인 환국기념(1945.11.)

순국선열의 날, 11월 17일의 의미

학창 시절 조회시간에는 언제나 국민의례가 있었다. 여기서 국기에 대한 경례, 애국가 제창과 함께 빠지지 않는 순서가 바로 순국선열에 대한 묵념이다. 순국선열(殉國先烈)이란 일제의 침략에 맞서 항일투쟁과 독립운동에 헌신한 인물들을 일컫는다. 11월 17일 순국선열의 날은 그 숭고한 뜻을 기리는 날이다.

“매년 11월 17일을 모든 동포가 함께 추모할 순국선열 기념일로 정하자는 지청천 등 의원 6명의 제안에 대하여 대한민국 21년(1939년) 11월 21일 의정원 회의에서 원안대로 통과시키기로 의결한다.”

대한민국임시정부 공보, 1940.02.01.

1939년 순국선열의 날이 처음 제정됐다. 1919년 중국 상하이에서 출범한 대한민국임시정부는 일제의 압박과 중일전쟁 발발로 소재지를 빈번히 옮겨야 했다. 항주·남경·장사·광주·유주를 거쳐 임시정부가 그해 머문 곳은 사천성의 기강이라는 곳이었다. 모진 가시밭길 속에서도 임시정부는 꿋꿋이 활동을 이어나갔다.

1939년 11월 21일 제31회 의정원 회의에 조금 특별한 안건이 올라왔다. 지청천, 차리석 등이 ‘순국선열공동기념일(殉國先烈共同記念日)’을 제안한 것이다. 나라를 위해 목숨 바친 위인을 기리는 일은 당연했지만 개인이 하기에는 어려움이 따랐고, 신원조차 확인할 수 없는 무명의 선열들도 많았다. 지청천을 비롯한 6인의 의원들은 1년 중 하루를 정해 그들을 공동으로 기념하자고 했다. 임시정부의 어려운 여건과 이름 없는 선열의 존재를 두루 감안한 결과였다. 그렇다면 공동기념일은 언제로 해야 할까?

“순국한 분들은 망하게 된 나라를 구하기 위하여 혹은 망한 국가를 다시 회복하기 위하여 목숨을 걸었으니 나라가 망하던 때의 1일을 기념일로 정하는 것이 합당하다. 다만, 경술년 8월 29일의 병합 발표는 이미 껍데기만 남은 국가의 종말을 고하였을 뿐이다. 사실상 을사년 11월 17일의 늑약으로 나라의 운명이 결정되었기에 이날을 순국선열공동기념일로 삼는 바이다.”

대한민국임시정부 공보, 1940.02.01.

순국선열의 날이 11월 17일로 정해진 이유다. 을사늑약을 실질적인 망국(亡國)이라 여기고 순국의 근원으로 본 것이다. 순국선열공동기념일 제정 후 대한민국임시정부는 광복이 될 때까지 이국땅에서 추모 행사를 계속했다.

1945년 8월 15일 일제가 패망하자 순국선열을 기리는 뜨거운 마음은 국내로 이어졌다. 그해 12월 23일 서울운동장에서는 대규모 순국선열추념대회가 열렸다. 이 자리에서 이루어진 김구 임시정부 주석의 추모연설은 그 어느 때보다 뜻깊었다.

“우리가 지난 40여 년간 일제의 부림을 당했을지언정 하루라도 저들의 시대라 일컬을 수 없음은 오직 순국선열들이 끼치신 피 향내가 항상 이 나라의 기운을 이룬 까닭이오. 수많은 선열들이 아니런들 우리가 무엇으로써 서리오. 삼천리 토양 알알 그대로 가히 순국선열들의 열혈이 응어리진 것임을 생각하면서 이 땅을 디딜 때 지난날의 한과 새로운 감회가 가슴에 막혀서 어찌할 줄을 몰랐었나이다.”

자유신문, 1945. 12. 24.

신채호와 박자혜의 결혼사진

남자현

여성 독립운동가들에게 바치는 마음의 훈장

오늘날 순국선열은 법적으로 일제의 국권침탈(國權侵奪) 전후로부터 1945년 8월 14일까지 국내외에서 일제의 국권침탈을 반대하거나 독립운동을 위하여 일제에 항거하다가 그 반대나 항거로 인하여 순국한 자로서, 그 공로로 건국훈장(建國勳章)·건국포장(建國褒章) 또는 대통령 표창을 받은 자를 가리킨다.

순국선열은 (똑같이 활동했으나 광복을 기준으로 생존해 있는) 애국지사와 더불어 우리나라의 자주성과 독립성을 상징하는 인물들이다. 을사늑약에 비분강개해 자결한 민영환, 헤이그 특사로서 현지에서 분사한 이준, 대한제국 군대해산에 죽음으로 맞선 박승환, 침략의 원흉 이토 히로부미를 처단한 안중근, 상하이에서 침략자들에게 폭탄을 던진 윤봉길 등이 광복 직후 순국선열로 회자되었다.

최근 들어 알려지지 않은 순국선열 발굴에 대한 움직임이 활발히 이루어지고 있다. 영화 <암살>과 드라마 <미스터 선샤인>에서 직접 총을 들고 싸우는 여인들의 모습이 그려지면서 여성 독립운동가도 재조명되는 추세다.과거 여성 독립운동가라 하면 사람들이 떠올리는 것은 유관순뿐이었다. 그러나 실제 독립운동에는 남성과 여성의 구분이 없었다. 남편과 자식의 뒷바라지는 물론 목숨을 내걸고 무장투쟁의 한복판에 뛰어든 여성들도 수두룩했다.만주에서 활동하던 남자현은 1933년 일본 관동군 사령관 무토 노부요시를 암살하기 위해 권총과 폭탄을 몸에 숨기고 가다 경찰에게 붙잡혔다. 당시 그녀는 의병 활동 중에 전사한 남편의 피 묻은 옷을 껴입고 있었다고 한다. 남자현은 일본영사관 감옥으로 끌려가 혹독한 고문을 당하고 풀려나자마자 세상을 떠났다. 향년 62세였다.

박차정은 국내에서 여성운동에 앞장서다가 1930년 중국으로 망명해 의열단장 김원봉을 만났다. 이듬해 두 사람은 혼인을 올리고 부부 독립운동가의 길을 걸었다. 그는 조선혁명간부학교·민족혁명당·조선의용대 등에서 활동하며 남편과 함께 굵직한 족적들을 남겼다. 그리고 1939년 중국 곤륜산 전투에서 큰 부상을 입고 그 후유증으로 숨졌다.

윤희순은 의병장 남편과 시아버지를 뒷바라지하며 여성의병대를 조직했다. 그곳에서 군사훈련과 함께 탄약제조소를 운영하며 의병들에게 탄약을 공급했다. 우리나라의 국권이 일제에 넘어가자 가족을 데리고 만주로 건너갔다. 만주에서 윤희순이 한 일은 독립자금 조달이었다. 1935년 그는 마찬가지로 독립운동가였던 아들과 함께 죽음을 맞는다.

박자혜는 조선총독부 병원의 간호사였다. 1919년 3·1운동 때 일본경찰의 총칼에 맞은 조선인들을 목격하고 간호사 독립운동 단체인 간우회를 조직했다. 그는 중국으로 유학을 갔다가 신채호와 결혼했다. 남편과 떨어져 두 아들을 키우며 힘들게 생계를 이으면서도, 1926년 의열단원 나석주의 동양척식회사 의거를 돕는 등 독립운동에 가담했다.

그 시기 여성 독립운동가들은 남성보다 두세 배의 삶을 살았다. 항일투쟁과는 별개로 어머니·아내·며느리·주부 노릇을 모두 해내야 했기 때문이다. 독립운동가 남편을 둔 이들은 가정경제까지 책임져야 했다. 그럼에도 그 노력과 수고를 인정받고 순국선열로 불리는 여인들은 많지 않다.지금까지 국가보훈처에 선정한 독립유공자는 1만4000명이 넘는다. 이 가운데 여성은 약 270여 명으로 전체 2% 수준에 불과하다. 수많은 여인들이 임시정부의 살림을 도맡고, 독립자금을 마련하고, 도피자를 숨겨주었지만 공식기록이 없어 독립유공자가 되지 못했다.

훈장 하나 받지 못하고 잠들어 있는 여성 독립운동가들에게 이제라도 한 사람 한 사람 마음의 훈장을 달아드릴 차례였다. 11월 17일 순국선열의 날은 그래야만 하는 날인지도 몰랐다.

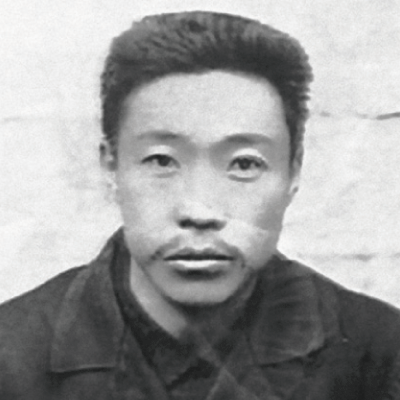

안중근

홍범도

모든 무명의 순국자가 이름을 찾는 그날까지

순국선열의 날은 1997년 국가기념일로 지정된 이후 매년 정부 주관 추모행사가 열리고 있다. 독립운동가들의 형형한 눈빛과 절절한 목소리는 해마다 그리움으로 되살아난다.

“내가 죽은 뒤에 나의 뼈를 하얼빈 공원 곁에 묻어두었다가 우리나라가 주권을 되찾거든 고국으로 옮겨다오. 나는 천국에 가서도 우리나라의 독립을 위해 힘쓸 것이다. 대한독립의 함성이 천국에 들려오면 나는 춤추며 만세를 부를 것이다.”

안중근은 유언과 다름없는 소망을 남기고 1910년 3월 26일 의연한 모습으로 형장에 섰다. 그로부터 108년이 지난 지금, 그의 유해는 아직도 귀환하지 못했다. 실은 뼈조차 찾지 못하는 실정이다. 단지 묵념으로 순국선열의 정신을 기리는 데 그쳐서는 안 되는 이유다. 해야 할 일이 많다.

봉오동전투를 승리로 이끌며 독립전쟁의 서막을 연 홍범도 역시 고국의 품으로 돌아오지 못했다. 1937년 홍범도는 스탈린의 강제이주 정책에 따라 중앙아시아행 열차에 몸을 실었고, 그가 마지막으로 정착한 곳은 카자흐스탄의 크질오르다였다. 독립전쟁의 영웅은 어느 소도시의 고려인 소극장에서 경비를 서며 남은 평생을 보냈다. 그렇게 ‘백두산 호랑이’는 아직 이역만리 공동묘지에 잠들어 있다.

어디 그뿐인가. 타국의 산과 들에서 조국독립을 위해 싸웠던 수많은 무명씨의 죽음에 오늘날 한국인은 빚을 지고 산다. 하나하나 붙잡고 그 이름을 소리 내어 불러주고 싶지만 알 수 없는, 그래서 더 가슴에 사무치는 아무개들. 그들이 단 한 명이라도 더 제 이름을 찾을 수 있도록 우리가 소매를 걷어붙이고 나서야 할 때다.

‘내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다’는 김춘수의 시처럼 우리가 대한독립에 목숨 바친 선열의 이름을 부를 때, 그들은 마침내 꽃이 되었다. 11월 17일 순국선열의 날, 결코 잊어서는 안 될 그 고귀한 죽음들이 꽃보다 아름답게 피어나길 바란다.

권경률

역사칼럼니스트. 서강대학교에서 역사학을 공부했다. 칼럼 ‘사극 속 역사인물’을 연재하고 팟캐스트 ‘역사채널 권경률’을 진행한다. 저서로는 『조선을 새롭게 하라』, 『조선을 만든 위험한 말들』 등을 출간했으며, 영상물 『시시콜콜 한국사 어워즈』도 선보이고 있다.