1938년 5월 5일,

일제의 국가총동원법 시행

글 한혜인(아시아평화와역사연구소 연구위원)

민족 말살 통치가 한창이던 1930년대 말, 일제는 전시체제 아래 국가가 모든 자원을 강제로 동원할 수 있도록 규정한 국가총동원법을 공포한다.

이에 따라 징용·징병·학도병 등의 인적 수탈은 물론 식량 공출·배급 등의 물적 수탈 등을 강제적으로 시행하였고, 조선인들은 전쟁의 소모품으로 희생되고 말았다.

조선총독부 관보 제3371호_국가총동원법 공포

제정 : 거짓과 외압, 그리고 ‘위헌론’에 휩싸였던 국가총동원법

일본 육군성은 만주사변 이후 중일전쟁이 장기화 되면서, 당시 일본경제로서는 중국에서 일본군에 의해 소비되는 수요를 평시의 경제상황으로는 채우지 못하게 되면서 국가총동원법을 구상하게 되었다. 제1차 세계대전 이후 승전국은 국력을 군수(軍需)에 쏟아붓는 ‘총력전 체제’로 변환했고, 일본도 1918년 시베리아 침략을 계기로 총력전 체제의 일환인 군수공장동원법을 제정했다. 하지만 이 군수공업동원법의 적용은 전시(戰時)에 국한했기 때문에 중국침략을 ‘사변’으로 칭하던 일본정부는 본 법으로는 동원할 수 없다고 판단했다. 그래서 육군성은 전시체제를 확립하기 위해 총동원법 제정의 필요성을 주장했다.

육군성의 요구를 받아들인 일본정부는 1937년 11월 기본방침을 각의로 결정하고, 비밀리에 국가총동원법안을 마련하여 1938년 2월 법안을 제시했다(제73회 제국의회). 법률심의단계에서 의회는 국가총동원법의 적용을 전시에 국한할 것을 주장하면서, 제1조에 있는 ‘전시에 준하는 사변’을 삭제할 것을 요구했다. 그러나 일본정부는 “지나사변(중일전쟁)에는 발동할 의지는 없고, 더 큰 전쟁을 예상해서 준비한 것”이라고 답변했지만, 법률 통과 후 바로 발동되었기 때문에 결국 거짓 답변이 되었다.

이보다 더 심각한 문제는 본 국가총동원법안이 법률로 규정할 사항을 칙령으로 위임한 것이었다. 이에 대해 의회는 입법권을 침해한다는 이유로 위헌임을 주장하면서 반대했고, 일본의 경제계에서도 사유재산의 제한은 위헌이라고 주장하면서 반대했다. 하지만 일본정부와 육군성의 압력으로 법률은 1938년 3월 24일 무수정으로 통과되었고, 일왕의 재가(裁可)를 거쳐 4월 1일 관보 제3371호인 법률 제55호로 공포되었다.

시행 : ‘칙령’으로 운용한 국가총동원법

국가총동원법은 전쟁을 수행하기 위해 경제적으로는 자본주의 구조를 국가적 통제구조로, 정치적으로는 세부 법령을 칙령으로 대신하여 정부의 명령권을 최대한 증대시켜, 의회의 권능을 약화시키고 국민의 자유를 최대한 제한하는 법안이었다. 본 법의 시행기일은 부칙 제1항에 따라 칙령으로 정하여 국가총동원법 시행기일에 관한 건(1938년 5월 4일 칙령 제315호, 관보 제3397호)에 의해 5월 5일부터 시행되었다. 조선에는 국가총동원법을 조선, 타이완 및 사할린(樺太) 시행의 건(1938년 5월 4일 칙령 제316호 관보 제3397호)에 의해 5월 5일 시행되었다.

전시노무동원 : 국가총동원법에 근거한 국민징용령

국가총동원법의 발령과 함께 군수의 충족, 생산력확충계획의 수행, 수출의 진흥, 국민생활에 필요한 필수품 확보 등을 위해 1939년 7월부터 매년 노무동원계획이 수립되었다. 노무동원 계획은 국가총동원법의 ‘평시조항’인 제21조 국민등록제도와 제24조 사업계획의 설정 조항을 근거로 칙령 제5호 국민직업능력신고령과 칙령 제493호 총동원업무사업주계획령을 발령해 계획적으로 매년 노무동원자수를 결정하고 할당했다. 1939년 113만 9천명, 1940년 154만 명, 1941년 252만 명 등 매년 지속적으로 늘어났다. 이때 탄광·광산·토목업 등에는 조선인 노동자수가 계획되었다. 1942년에는 국민동원계획으로 바꾸고, 미혼여성·학생·일반노동자에도 조선인노동자가 계획되었고, 1943년에는 전쟁포로와 수형자도 동원수에 계획되었다. 1944년에는 454만 명이 계획되는 등 지속적으로 계획수가 늘었다.

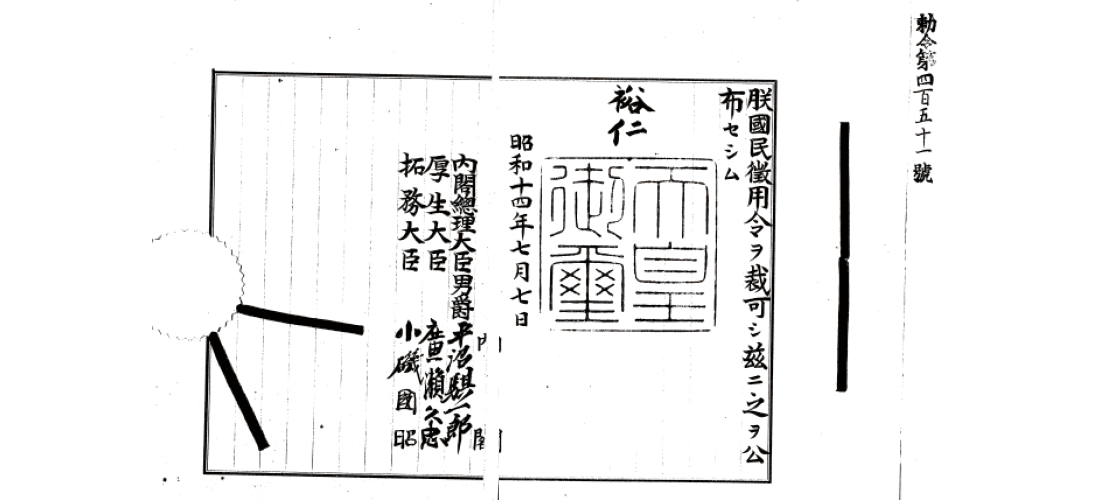

칙령 제451호_국민징용령의 일왕 제가 서류

최연소 A급 전범자 사토 켄료(佐藤賢了)와 국가총동원법

국가총동원법안 심의 시, 1938년 3월 3일 중의원 국가총동원법위원회에서 의원들이 본 법이 위헌적이라는 이유로 격렬하게 반대할 때 사토 켄료(佐藤賢了, 이하 사토)는 42세로 젊은 나이에 군무과 국내반장으로 법안의 정신, 자신의 신념 등을 장시간 연설하였다. 이에 사토의 육군사관학교 교관이기도 했던 입헌정우회의 미와와키 쵸키치(宮脇長吉)가 토론이 아니라는 이유로 그의 연설을 막으려 하자 사토는 “입 닥쳐”라고 소리쳤고, 결국 회의는 파행으로 끝났다. 하지만 이 사건을 계기로 군의 압력이 강렬하다는 것을 의회가 깨닫고 점차반대의 의견을 접어갔다. A급 전범으로 잡힌 사토는 스가모감옥 복역 중에 본 건에 대해 다음과 같이 회상했다.