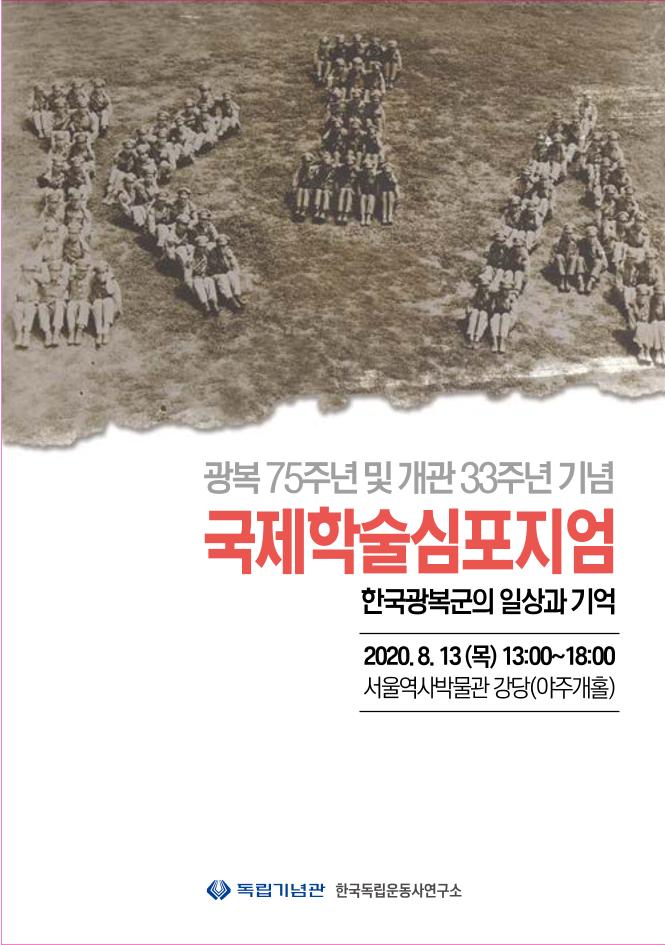

한국독립운동사연구소한국독립운동사연구소 한 국 독 립 운 동 사 연 구 소 국 제 학 술 심 포 지 엄 한국광복군의 일상과 기억 2020. 8. 13 (목) 13:00~18:00 서울역사박물관 강당(야주개홀) 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 광 복 주 년 및 개 관 주 년 기 념 75 33 국제학술심포지엄 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄

한국독립운동사연구소한국독립운동사연구소 한 국 독 립 운 동 사 연 구 소 국 제 학 술 심 포 지 엄 한국광복군의 일상과 기억 2020. 8. 13 (목) 13:00~18:00 서울역사박물관 강당(야주개홀) 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 광 복 주 년 및 개 관 주 년 기 념 75 33 국제학술심포지엄 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄

한국독립운동사연구소 한국광복군의 일상과 기억 2020. 8. 13 (목) 13:00~18:00 서울역사박물관 강당(야주개홀) 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄

한국독립운동사연구소 한국광복군의 일상과 기억 2020. 8. 13 (목) 13:00~18:00 서울역사박물관 강당(야주개홀) 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄

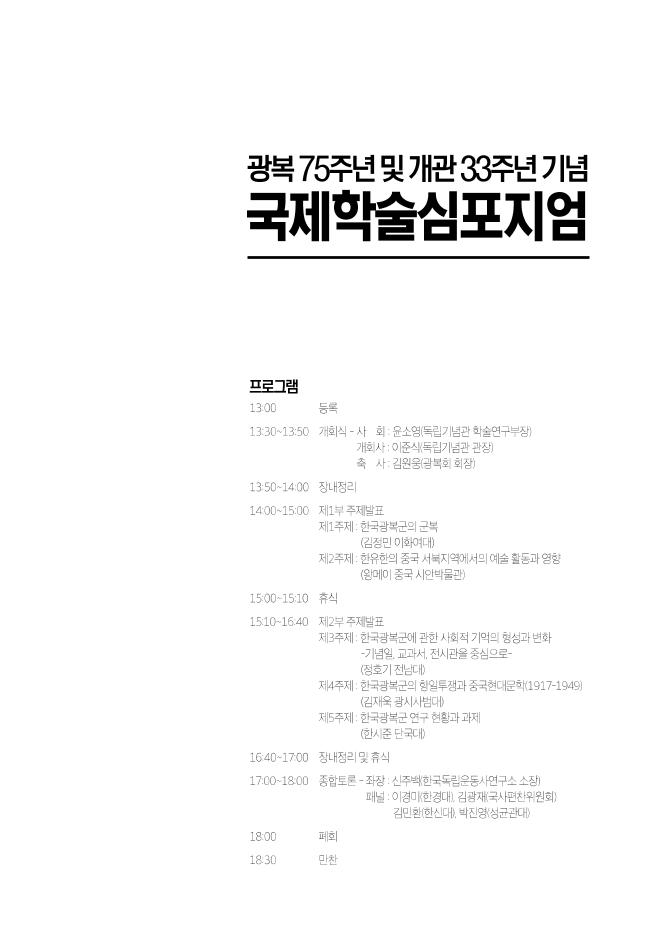

광복 75주년 및 개관 33주년 기념 프로그램 국제학술심포지엄 13:00 등록 13:30~13:50 개회식 - 사 회 : 윤소영(독립기념관 학술연구부장) 개회사 : 이준식(독립기념관 관장) 축 사 : 김원웅(광복회 회장) 13:50~14:00 장내정리 14:00~15:00 제1부 주제발표 제1주제 : 한국광복군의 군복 (김정민 이화여대) 제2주제 : 한유한의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 (왕메이 중국 시안박물관) 15:00~15:10 휴식 15:10~16:40 제2부 주제발표 제3주제 : 한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 –기념일, 교과서, 전시관을 중심으로- (정호기 전남대) 제4주제 : 한국광복군의 항일투쟁과 중국현대문학(1917-1949) (김재욱 광시사범대) 제5주제 : 한국광복군 연구 현황과 과제 (한시준 단국대) 16:40~17:00 장내정리 및 휴식 17:00~18:00 종합토론 - 좌장 : 신주백(한국독립운동사연구소 소장) 패널 : 이경미(한경대), 김광재(국사편찬위원회) 김민환(한신대), 박진영(성균관대) 18:00 폐회 18:30 만찬

contents 제1주제 09 한국광복군의 군복 김정민(이화여대) 제2주제 29 한유한의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 왕메이(중국 시안박물관) 제3주제 53 한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 –기념일, 교과서, 전시관을 중심으로- 정호기(전남대) 제4주제 75 한국광복군의 항일투쟁과 중국현대문학 (1917-1949) 김재욱(광시사범대) 제5주제 93 한국광복군 연구 현황과 과제 한시준(단국대)

한국광복군의 군복 김정민(이화여대) Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 한국광복군 군복 유물의 현황 Ⅲ. 한국광복군이 착용한 국민정부군 군복 Ⅳ. 한국광복군의 독자적 군복 제도의 제정과 시행 Ⅴ. 맺음말

11제1주제_한국광복군의 군복 한국광복군의 군복1) 이화여자대학교 김 정 민 Ⅰ. 머리말 우리는 의복(衣服)을 통해 착용자의 정체성을 파악하고, 일상을 미루어 짐작해 볼 수 있다. 한국광복 군이 착용한 의복 중 특히 군복은 독립투쟁을 하는 데 있어 필수품이었고, 그들의 생활상을 투영하여 삶 의 면면을 보여주는 매개체이다. 또한, 당시의 정치, 외교, 경제적 상황을 파악하게 하는 단서이자, 중요 한 연구 자료이다. 그러나 한국광복군이 독립운동사에서 갖는 위상에 비해 그들이 착용한 군복은 사학계와 복식학계에 서 그간 연구의 대상으로 크게 주목받지 못했으며, 1980년에 육군본부(陸軍本部)에서 발행한 『陸軍服 制史』 2)와 1997년 국방군사연구소(國防軍史硏究所)가 발행한 『韓國의 軍服飾發達史Ⅰ』 3)에 간략하 게 소개되었을 뿐이다. 이렇듯 한국광복군 군복에 관한 체계적인 연구가 없고, 유물이 희박한 상황에서 각종 행사와 공연, 영상, 삽화 등에서 군복이 여러 차례 재현되어 왔으며, 이로 인해 부정확한 이미지가 확산될 우려가 있다. 따라서 한국광복군 군복의 원형(原形)을 밝히는 연구는 꼭 이루어져야할 작업이다. 이에 본 논문은 먼저 공개된 한국광복군 군복 유물의 현황을 파악하였다. 그리고 한국광복군이 창설 된 1940년 9월 17일부터 복원선언(復員宣言)으로 공식 해산된 1946년 5월 16일까지의 사진 자료와 문 헌 자료를 토대로 군복의 형태, 색상과 소재, 착장방식 등을 고찰하였다. 한국광복군은 6년여의 존속기 간 동안 크게 세 가지 종류의 군복을 착용했는데, 첫째는 중국 국민정부(國民政府)의 조례(條例)에 따 른 군복이고, 둘째는 독자적으로 제정하여 1945년 2월에 공포·시행한 <육군제복도안>과 <육군휘장도 안>에 따른 군복이며, 셋째는 미군과 군사 합작을 하면서 착용하게 된 미군 군복이다. 본 논문에서는 한 국광복군이 창설된 이후로 가장 오랜 기간 착용한 국민정부군 군복과 독자적으로 제정한 군복에 대해 고 찰하고자 한다. 그러나 한국광복군 군복에 대한 문헌 자료가 희박하고, 착용 기간이 짧아 이를 착용한 대 원이었다 할지라도 선명하게 기억하는 것은 어려운 일이며, 따라서 사진 자료에 상당 부분 의존해 연구 1) 본 논문은 저자의 박사학위논문을 바탕으로 함. 2) 陸軍服制史編輯委員會(1980), 陸軍服制史, 陸軍本部, 101-110. 3) 國防軍史硏究所(1997), 韓國의 軍服飾發達史Ⅰ: 古代-獨立運動期, 174-482.

12 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 를 진행할 수밖에 없다. 이렇듯 한국광복군 군복과 관련된 유물 및 구술 자료 등이 충분하지 않은 것이 연구의 한계점이지만, 이 연구를 통해 한국광복군 군복을 체계적으로 정리하고, 그 결과가 한국광복군의 모습이 올바르게 재 현되는 데 기초 자료로 쓰이길 바란다. 또한, 추후 발굴될 유물의 진위 및 연대 감정에 활용되길 바란다. Ⅱ. 한국광복군 군복 유물의 현황 현재 공개된 한국광복군 군복 유물은 많지 않으며, 한국광복군 군복으로 소개된 유물은 한 점뿐이다. 다만, 표지장(標識章) 4)을 군복의 일환으로 포함하여 현재 ‘한국광복군 배지(badge)’로 소개된 유물을 함께 확인하였다. 현황 조사는 e뮤지엄과 각 소장처의 홈페이지와 발간 도록 등을 토대로 하였다. 1. 군모와 제복 유물 등록문화재 제460호(지정일 2010. 6. 25)(그림 1)5)는 국내 유일의 한국광복군 군복으로 알려져 있으 며, 육군박물관에 소장되어 있다. 군모(軍帽)와 제복(制服) 상·하의로 구성된 이 유물은 1972년에 서울 시청 금고에서 발견되었으며, 광복군 예비대의 것이다. 당시 신문 기사에 따르면 광복군 예비대의 정식 명칭은 ‘在中大韓民國臨時政府 光復軍豫備隊’로 이 단체는 귀국하지 않은 한국광복군과 임정 요인들 의 환국 준비 등을 위해 대전에서 1945년 9월 1일에 결성되었다. 6) 한국광복군 참모장이었던 이범석(李 範奭)은 이 단체를 치안 유지 등을 위해 국내에서 조직된 단체로 보았고, 7) 따라서 중국에서 활동하던 한 국광복군이 착용하던 유물은 아닌 것으로 생각된다. 이 외에 대만 정부가 독립기념관 개관에 맞춰 1986년에 보내온 한국광복군의 군복이(그림 2)8) (그림 4) <대한민국 군복 및 군용장구의 단속에 관한 법률(제13772호)>(시행 2016. 1. 19)은 표지장(標識章)을 군복의 범주에 포함하였으며, <군인복제령(대통령령 제28346호)>(시행 2017. 9. 29)은 계급장과 표지장을 구분하고 있지만, 광의(廣義)의 표지장에 계급장을 포함할 수 있을 것으로 보고 본 논문에서는 계급장, 모표 등을 포괄하여 표지장으로 통칭하였다. 5) https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2256958&cid=51293&categoryId=51293 6) 저자 없음(1972), "市廳 金庫서 발견된 書類 國內光復," 備隊副司令官(예비대부사령관) 金容勲(김용훈)씨 밝혀, 경향신문 1월 15일, https://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1972011500329206018&editNo=2&printCount=1&publishDate=1972-01-15&officeId=00032&pageNo=6&printNo=8089&publishType=00020 7) 李時憲(1972), “治安團體 書類보관해뒀다”, 동아일보 1월 15일, https://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1972011500209206006&editNo=2&printCount=1&publishDate=1972-01-15&officeId=00020&pageNo=6&printNo=15470&publishType=00020 8) 光復軍이 쓴 총·군복 41年만에 돌아 왔다[2018. 7. 27 검색], https://newslibrary.naver.com/viewer/index.nhn?articleId=1986071500209207003&editNo=2&printCount=1&publishDate=1986-07-15&officeId=00020&pageNo=7&printNo=19934&publishType=00020

13제1주제_한국광복군의 군복 3)9) 있다. 이로써 당시 한국광복군의 군복을 유추해볼 수는 있으나, 착용자가 명확하지 않고 당시 국민정 부군의 군복이거나 복제품인 것으로 보인다. 즉, 현재 국내에는 중국에서 활동하던 한국광복군의 군복 유물은 남아 있지 않은 것으로 추정된다. 이를 가지고 귀국했다 하더라도 폐기했거나, 6·25전쟁 상황에 서 분실된 것으로 보인다. 이를 발굴할 필요성이 있으며, 유물이 남아 있지 않은 경우 정확한 재현품 제 작도 시급하다 할 것이다. 2. 표지장 유물 표지장은 모표(帽標), 소속(부대) 표지, 병과 휘장 등 착용자의 정체성을 드러낸다. 모두 배지라고 명명 되지만, <그림 4>, <그림 5>, <그림 6> 10)은 가슴에 부착하여 소속을 나타낸 표지장이며, <그림 7>은 모 자에 부착한 모표이다. 공개된 이 유물들 외에 다수의 표지장이 여러 소장처에 소장되어 있을 것으로 추 정된다. 9) 독립기념관(편)(1992), 독립기념관 전시품 도록, 161. 10) 한국광복군 제2지대 배지[2020. 7. 3 검색], http://www.emuseum.go.kr <그림 1> 광복군복- 네이버 지식백과 <그림 2> 대만 정부가 보내온 총과 군복- 동아일보 1986. 7. 15, 7면 <그림 3> 국민정부가 지원한 군복- 독립기념관 전시품 도록, 161 <그림 4> 한국광복군총사령부 배지독립기념관 소장 <그림 6> 제2지대 배지대한민국역사박물관 소장 <그림 5> 김우전 광복군 배지독립기념관 소장 <그림 7> 안병무 광복군 배지독립기념관 소장

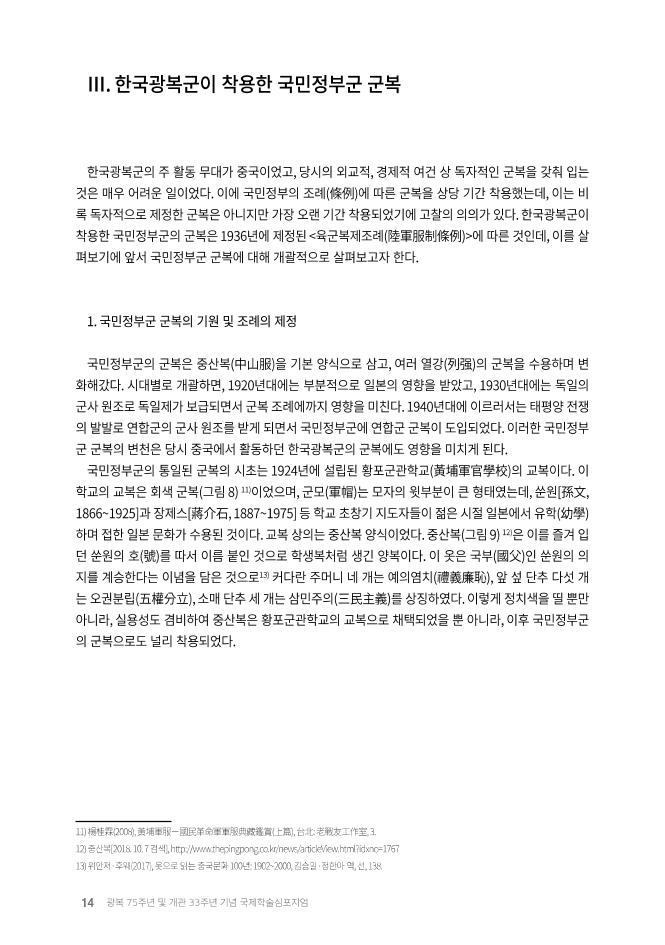

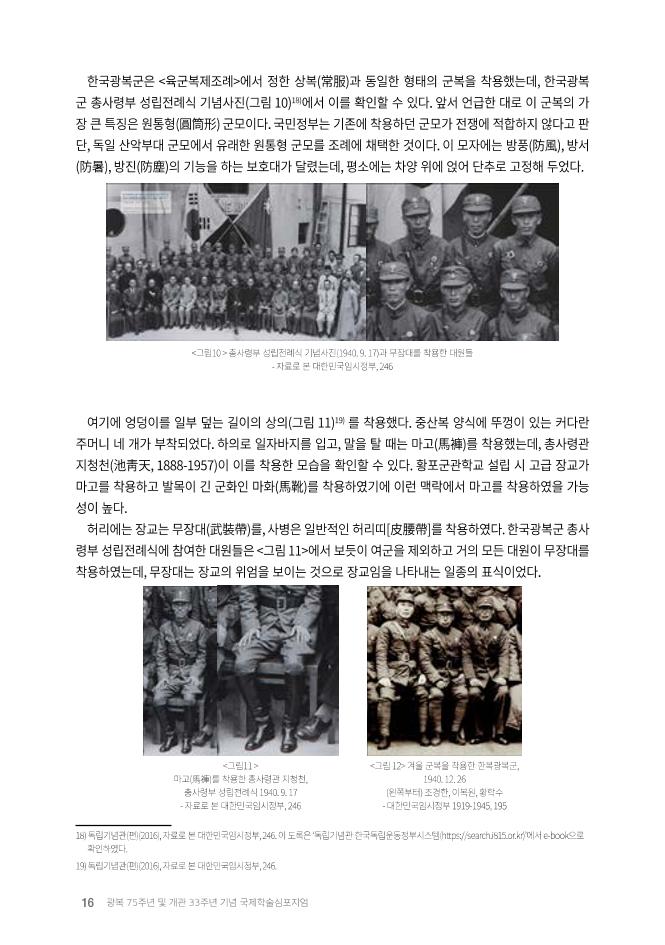

14 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 Ⅲ. 한국광복군이 착용한 국민정부군 군복 한국광복군의 주 활동 무대가 중국이었고, 당시의 외교적, 경제적 여건 상 독자적인 군복을 갖춰 입는 것은 매우 어려운 일이었다. 이에 국민정부의 조례(條例)에 따른 군복을 상당 기간 착용했는데, 이는 비 록 독자적으로 제정한 군복은 아니지만 가장 오랜 기간 착용되었기에 고찰의 의의가 있다. 한국광복군이 착용한 국민정부군의 군복은 1936년에 제정된 <육군복제조례(陸軍服制條例)>에 따른 것인데, 이를 살 펴보기에 앞서 국민정부군 군복에 대해 개괄적으로 살펴보고자 한다. 1. 국민정부군 군복의 기원 및 조례의 제정 국민정부군의 군복은 중산복(中山服)을 기본 양식으로 삼고, 여러 열강(列强)의 군복을 수용하며 변 화해갔다. 시대별로 개괄하면, 1920년대에는 부분적으로 일본의 영향을 받았고, 1930년대에는 독일의 군사 원조로 독일제가 보급되면서 군복 조례에까지 영향을 미친다. 1940년대에 이르러서는 태평양 전쟁 의 발발로 연합군의 군사 원조를 받게 되면서 국민정부군에 연합군 군복이 도입되었다. 이러한 국민정부 군 군복의 변천은 당시 중국에서 활동하던 한국광복군의 군복에도 영향을 미치게 된다. 국민정부군의 통일된 군복의 시초는 1924년에 설립된 황포군관학교(黃埔軍官學校)의 교복이다. 이 학교의 교복은 회색 군복(그림 8) 11)이었으며, 군모(軍帽)는 모자의 윗부분이 큰 형태였는데, 쑨원[孫文, 1866~1925]과 장제스[蔣介石, 1887~1975] 등 학교 초창기 지도자들이 젊은 시절 일본에서 유학(幼學) 하며 접한 일본 문화가 수용된 것이다. 교복 상의는 중산복 양식이었다. 중산복(그림 9) 12)은 이를 즐겨 입 던 쑨원의 호(號)를 따서 이름 붙인 것으로 학생복처럼 생긴 양복이다. 이 옷은 국부(國父)인 쑨원의 의 지를 계승한다는 이념을 담은 것으로13) 커다란 주머니 네 개는 예의염치(禮義廉恥), 앞 섶 단추 다섯 개 는 오권분립(五權分立), 소매 단추 세 개는 삼민주의(三民主義)를 상징하였다. 이렇게 정치색을 띨 뿐만 아니라, 실용성도 겸비하여 중산복은 황포군관학교의 교복으로 채택되었을 뿐 아니라, 이후 국민정부군 의 군복으로도 널리 착용되었다. 11) 楊桂霖(2008), 黃埔軍服-國民革命軍軍服典藏鑑賞(上篇), 台北: 老戰友工作室, 3. 12) 중산복[2018. 10. 7 검색], http://www.thepingpong.co.kr/news/articleView.html?idxno=1767 13) 위안저·후웨(2017), 옷으로 읽는 중국문화 100년: 1902~2000, 김승일·정한아 역, 선, 138.

15제1주제_한국광복군의 군복 국민정부는 북벌(北伐)을 완수하고, 1929년 1월에 감군(減軍) 회의인 전국 편견회의(編遣會議)를 개 최하였다. 그 결과에 따라 <육군군상복기군예복잠행조례(陸軍軍常服暨軍禮服暂行條例)>를 반포하 여14) 임시로 육군 군복을 제정하였다. 동년 9월에는 이 조례를 수정·보완한 <육군군상복예복조례(陸軍 軍常服軍禮服條例)>를 반포하여 군복 제도의 기틀을 마련했는데, 이 두 조례에 따른 군복은 황포군관 학교의 교복을 이어받은 심회색(深灰色)의 중산복 양식이었다. 15) 2. <육군복제조례>에 따른 한국광복군 군복 국민정부군의 육군 복제를 정립한 <육군복제조례(陸軍服制條例)>가 1936년 1월에 반포되었는데, 총 사령부 성립전례식을 비롯해 한국광복군 사진에 등장하는 상당수의 군복이 이 조례에 따른 것이다. 1929 년의 조례와 눈에 띄게 다른 점은 군복의 색상과 군모(軍帽)이다. 국민정부는 1920년대 후반부터 독일과 긴밀한 군사 관계를 맺었고, 중앙군에 독일식 군사 체제와 훈련 방식을 따르는 덕계사(德械師)를 조직했 다. 이 부대원들은 독일군의 것과 유사한 황록색(黄绿色), 초록색(草绿色) 군복16)에 원통형 군모를 착용 했는데, 이것이 <육군복제조례>에 적용된 것이다. 이 조례를 중앙군부터 적용해 나가던 중, 1937년에 중일전쟁(中日戰爭)이 발발하게 된다. 물자 조달 등의 문제로 군복 색상이 초황색(草黃色)으로 규정되었음에도 실제로 지방군은 물론이고, 일부 중앙군 까지도 심회색의 군복을 착용할 수밖에 없었다. 이 심회색은 천남색(淺藍色)을 띤 회색으로 알려져 있는 데,17) 한국광복군 대원 장준하(張俊河, 1918-1975)의 회고록에서 그가 일본군을 탈출해 1945년 1월에 한국광복군에 합류했을 때 총사령부로부터 새 청색 군복을 지급받았다고 언급한 것으로 보아 한국광복 군도 이 심회색의 군복을 착용했을 가능성이 있다. 14) 中国第二历史档案馆(编)(2003), 民国军服图志, 上海: 世纪出版集团上诲书店出版社, 36. 15) 江玲君(2015), 中国近代军服研究, 上海戏剧学院 박사학위논문, 91. 16) 江玲君(2015), 中国近代军服研究, 上海戏剧学院 박사학위논문, 98. 17) 甄锐·撰稿, 抗日战争中国民革命军单兵装备详解, http://www.hoplite.cn/Templates/hpjh0053.htm <그림8 > 군모와 제복을 착용한 황포군관학교 교장 장제스, 1924년- 黃埔軍服 上篇, 3 <그림 9> 중산복을 착용한 장제스와 마오쩌둥- http://www.thepingpong.co.kr

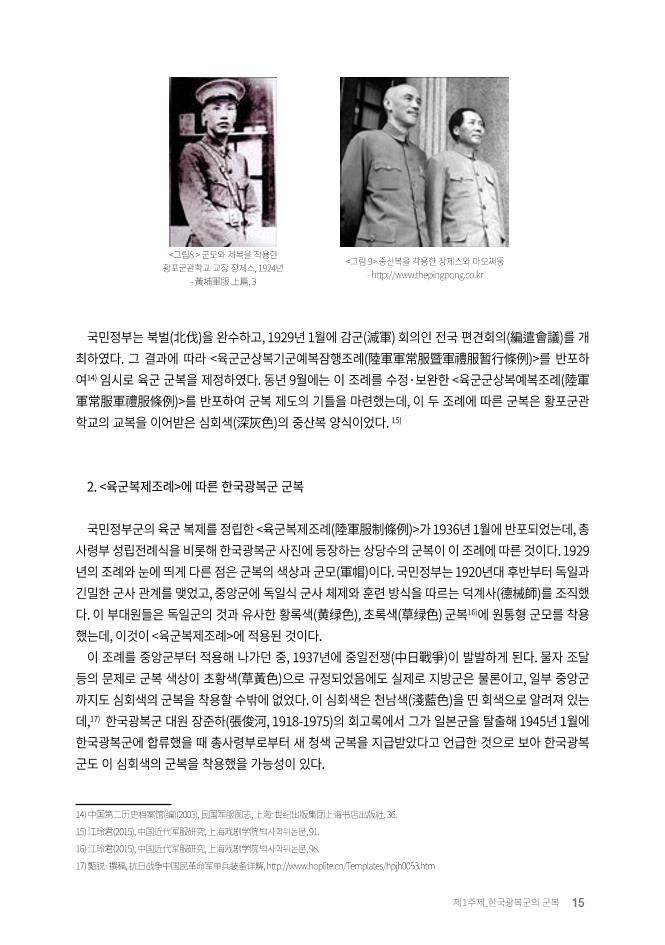

16 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 한국광복군은 <육군복제조례>에서 정한 상복(常服)과 동일한 형태의 군복을 착용했는데, 한국광복 군 총사령부 성립전례식 기념사진(그림 10)18)에서 이를 확인할 수 있다. 앞서 언급한 대로 이 군복의 가 장 큰 특징은 원통형(圓筒形) 군모이다. 국민정부는 기존에 착용하던 군모가 전쟁에 적합하지 않다고 판 단, 독일 산악부대 군모에서 유래한 원통형 군모를 조례에 채택한 것이다. 이 모자에는 방풍(防風), 방서 (防暑), 방진(防塵)의 기능을 하는 보호대가 달렸는데, 평소에는 차양 위에 얹어 단추로 고정해 두었다. 여기에 엉덩이를 일부 덮는 길이의 상의(그림 11)19) 를 착용했다. 중산복 양식에 뚜껑이 있는 커다란 주머니 네 개가 부착되었다. 하의로 일자바지를 입고, 말을 탈 때는 마고(馬褲)를 착용했는데, 총사령관 지청천(池靑天, 1888-1957)이 이를 착용한 모습을 확인할 수 있다. 황포군관학교 설립 시 고급 장교가 마고를 착용하고 발목이 긴 군화인 마화(馬靴)를 착용하였기에 이런 맥락에서 마고를 착용하였을 가능 성이 높다. 허리에는 장교는 무장대(武裝帶)를, 사병은 일반적인 허리띠[皮腰帶]를 착용하였다. 한국광복군 총사 령부 성립전례식에 참여한 대원들은 <그림 11>에서 보듯이 여군을 제외하고 거의 모든 대원이 무장대를 착용하였는데, 무장대는 장교의 위엄을 보이는 것으로 장교임을 나타내는 일종의 표식이었다. 18) 독립기념관(편)(2016), 자료로 본 대한민국임시정부, 246. 이 도록은 ‘독립기념관 한국독립운동정부시스템(https://search.i815.or.kr)’에서 e-book으로 확인하였다. 19) 독립기념관(편)(2016), 자료로 본 대한민국임시정부, 246. <그림11 > 마고(馬褲)를 착용한 총사령관 지청천,총사령부 성립전례식 1940. 9. 17- 자료로 본 대한민국임시정부, 246 <그림 12> 겨울 군복을 착용한 한복광복군, 1940. 12. 26 (왼쪽부터) 조경한, 이복원, 황학수- 대한민국임시정부 1919-1945, 195 <그림10 > 총사령부 성립전례식 기념사진(1940. 9. 17)과 무장대를 착용한 대원들- 자료로 본 대한민국임시정부, 246

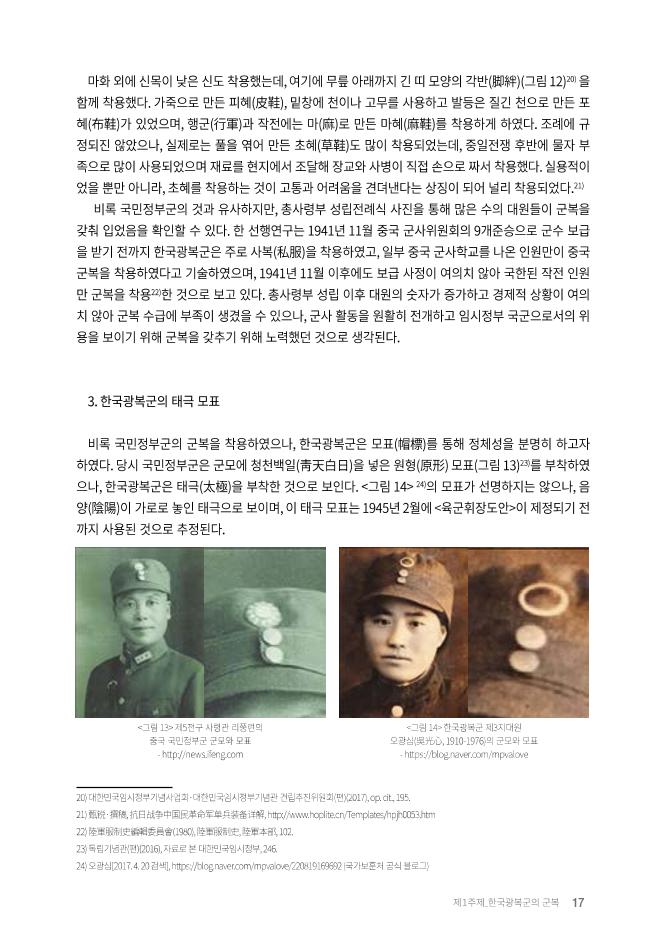

17제1주제_한국광복군의 군복 마화 외에 신목이 낮은 신도 착용했는데, 여기에 무릎 아래까지 긴 띠 모양의 각반(脚絆)(그림 12)20) 을 함께 착용했다. 가죽으로 만든 피혜(皮鞋), 밑창에 천이나 고무를 사용하고 발등은 질긴 천으로 만든 포 혜(布鞋)가 있었으며, 행군(行軍)과 작전에는 마(麻)로 만든 마혜(麻鞋)를 착용하게 하였다. 조례에 규 정되진 않았으나, 실제로는 풀을 엮어 만든 초혜(草鞋)도 많이 착용되었는데, 중일전쟁 후반에 물자 부 족으로 많이 사용되었으며 재료를 현지에서 조달해 장교와 사병이 직접 손으로 짜서 착용했다. 실용적이 었을 뿐만 아니라, 초혜를 착용하는 것이 고통과 어려움을 견뎌낸다는 상징이 되어 널리 착용되었다.21) 비록 국민정부군의 것과 유사하지만, 총사령부 성립전례식 사진을 통해 많은 수의 대원들이 군복을 갖춰 입었음을 확인할 수 있다. 한 선행연구는 1941년 11월 중국 군사위원회의 9개준승으로 군수 보급 을 받기 전까지 한국광복군은 주로 사복(私服)을 착용하였고, 일부 중국 군사학교를 나온 인원만이 중국 군복을 착용하였다고 기술하였으며, 1941년 11월 이후에도 보급 사정이 여의치 않아 국한된 작전 인원 만 군복을 착용22)한 것으로 보고 있다. 총사령부 성립 이후 대원의 숫자가 증가하고 경제적 상황이 여의 치 않아 군복 수급에 부족이 생겼을 수 있으나, 군사 활동을 원활히 전개하고 임시정부 국군으로서의 위 용을 보이기 위해 군복을 갖추기 위해 노력했던 것으로 생각된다. 3. 한국광복군의 태극 모표 비록 국민정부군의 군복을 착용하였으나, 한국광복군은 모표(帽標)를 통해 정체성을 분명히 하고자 하였다. 당시 국민정부군은 군모에 청천백일(靑天白日)을 넣은 원형(原形) 모표(그림 13)23)를 부착하였 으나, 한국광복군은 태극(太極)을 부착한 것으로 보인다. <그림 14> 24)의 모표가 선명하지는 않으나, 음 양(陰陽)이 가로로 놓인 태극으로 보이며, 이 태극 모표는 1945년 2월에 <육군휘장도안>이 제정되기 전 까지 사용된 것으로 추정된다. 20) 대한민국임시정부기념사업회·대한민국임시정부기념관 건립추진위원회(편)(2017), op. cit., 195. 21) 甄锐·撰稿, 抗日战争中国民革命军单兵装备详解, http://www.hoplite.cn/Templates/hpjh0053.htm 22) 陸軍服制史編輯委員會(1980), 陸軍服制史, 陸軍本部, 102. 23) 독립기념관(편)(2016), 자료로 본 대한민국임시정부, 246. 24) 오광심[2017. 4. 20 검색], https://blog.naver.com/mpvalove/220819169692 (국가보훈처 공식 블로그) <그림 13> 제5전구 사령관 리쭝런의 중국 국민정부군 군모와 모표- http://news.ifeng.com <그림 14> 한국광복군 제3지대원 오광심(吳光心, 1910-1976)의 군모와 모표- https://blog.naver.com/mpvalove

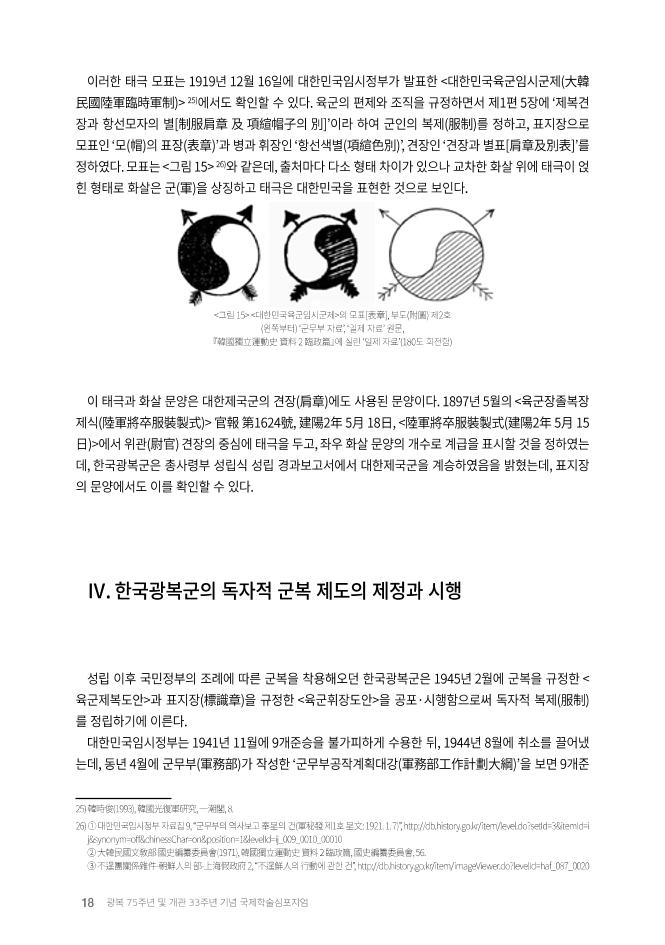

18 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 이러한 태극 모표는 1919년 12월 16일에 대한민국임시정부가 발표한 <대한민국육군임시군제(大韓 民國陸軍臨時軍制)> 25)에서도 확인할 수 있다. 육군의 편제와 조직을 규정하면서 제1편 5장에 ‘제복견 장과 항선모자의 별[制服肩章 及 項縇帽子의 別]’이라 하여 군인의 복제(服制)를 정하고, 표지장으로 모표인 ‘모(帽)의 표장(表章)’과 병과 휘장인 ‘항선색별(項縇色別)’, 견장인 ‘견장과 별표[肩章及別表]’를 정하였다. 모표는 <그림 15> 26)와 같은데, 출처마다 다소 형태 차이가 있으나 교차한 화살 위에 태극이 얹 힌 형태로 화살은 군(軍)을 상징하고 태극은 대한민국을 표현한 것으로 보인다. 이 태극과 화살 문양은 대한제국군의 견장(肩章)에도 사용된 문양이다. 1897년 5월의 <육군장졸복장 제식(陸軍將卒服裝製式)> 官報 第1624號, 建陽2年 5月 18日, <陸軍將卒服裝製式(建陽2年 5月 15 日)>에서 위관(尉官) 견장의 중심에 태극을 두고, 좌우 화살 문양의 개수로 계급을 표시할 것을 정하였는 데, 한국광복군은 총사령부 성립식 성립 경과보고서에서 대한제국군을 계승하였음을 밝혔는데, 표지장 의 문양에서도 이를 확인할 수 있다. Ⅳ. 한국광복군의 독자적 군복 제도의 제정과 시행 성립 이후 국민정부의 조례에 따른 군복을 착용해오던 한국광복군은 1945년 2월에 군복을 규정한 < 육군제복도안>과 표지장(標識章)을 규정한 <육군휘장도안>을 공포·시행함으로써 독자적 복제(服制) 를 정립하기에 이른다. 대한민국임시정부는 1941년 11월에 9개준승을 불가피하게 수용한 뒤, 1944년 8월에 취소를 끌어냈 는데, 동년 4월에 군무부(軍務部)가 작성한 ‘군무부공작계획대강(軍務部工作計劃大綱)’을 보면 9개준 25) 韓時俊(1993), 韓國光復軍硏究, 一潮閣, 8. 26) ① 대한민국임시정부 자료집 9, “군무부의 역사보고 奉呈의 건(軍秘發 제1호 呈文: 1921. 1. 7)”, http://db.history.go.kr/item/level.do?setId=3&itemId=ij&synonym=off&chinessChar=on&position=1&levelId=ij_009_0010_00010 ② 大韓民國文敎部 國史編纂委員會(1971), 韓國獨立運動史 資料 2 臨政篇, 國史編纂委員會, 56. ③ 不逞團關係雜件-朝鮮人의 部-上海假政府 2, “不逞鮮人의 行動에 관한 건”, http://db.history.go.kr/item/imageViewer.do?levelId=haf_087_0020 <그림 15> <대한민국육군임시군제>의 모표[表章], 부도(附圖) 제2호 (왼쪽부터) ‘군무부 자료’, ‘일제 자료’ 원문, 『韓國獨立運動史 資料 2 臨政篇』에 실린 ‘일제 자료’(180도 회전함)

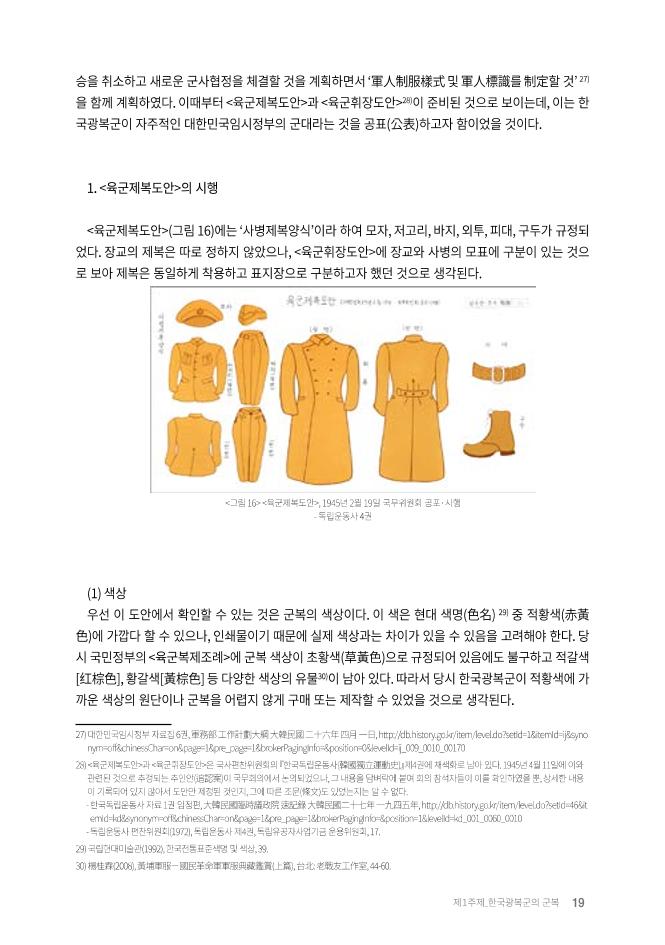

19제1주제_한국광복군의 군복 승을 취소하고 새로운 군사협정을 체결할 것을 계획하면서 ‘軍人制服樣式 및 軍人標識를 制定할 것’ 27) 을 함께 계획하였다. 이때부터 <육군제복도안>과 <육군휘장도안>28)이 준비된 것으로 보이는데, 이는 한 국광복군이 자주적인 대한민국임시정부의 군대라는 것을 공표(公表)하고자 함이었을 것이다. 1. <육군제복도안>의 시행 <육군제복도안>(그림 16)에는 ‘사병제복양식’이라 하여 모자, 저고리, 바지, 외투, 피대, 구두가 규정되 었다. 장교의 제복은 따로 정하지 않았으나, <육군휘장도안>에 장교와 사병의 모표에 구분이 있는 것으 로 보아 제복은 동일하게 착용하고 표지장으로 구분하고자 했던 것으로 생각된다. (1) 색상 우선 이 도안에서 확인할 수 있는 것은 군복의 색상이다. 이 색은 현대 색명(色名) 29) 중 적황색(赤黃 色)에 가깝다 할 수 있으나, 인쇄물이기 때문에 실제 색상과는 차이가 있을 수 있음을 고려해야 한다. 당 시 국민정부의 <육군복제조례>에 군복 색상이 초황색(草黃色)으로 규정되어 있음에도 불구하고 적갈색 [红棕色], 황갈색[黃棕色] 등 다양한 색상의 유물30)이 남아 있다. 따라서 당시 한국광복군이 적황색에 가 까운 색상의 원단이나 군복을 어렵지 않게 구매 또는 제작할 수 있었을 것으로 생각된다. 27) 대한민국임시정부 자료집 6권, 軍務部 工作計劃大綱 大韓民國 二十六年 四月 一日, http://db.history.go.kr/item/level.do?setId=1&itemId=ij&synonym=off&chinessChar=on&page=1&pre_page=1&brokerPagingInfo=&position=0&levelId=ij_009_0010_00170 28) <육군제복도안>과 <육군휘장도안>은 국사편찬위원회의 『한국독립운동사(韓國獨立運動史)』제4권에 채색화로 남아 있다. 1945년 4월 11일에 이와 관련된 것으로 추정되는 추인안(追認案)이 국무회의에서 논의되었으나, 그 내용을 담벼락에 붙여 회의 참석자들이 이를 확인하였을 뿐, 상세한 내용이 기록되어 있지 않아서 도안만 제정된 것인지, 그에 따른 조문(條文)도 있었는지는 알 수 없다. - 한국독립운동사 자료 1권 임정편, 大韓民國臨時議政院 速記錄 大韓民國二十七年 一九四五年, http://db.history.go.kr/item/level.do?setId=46&itemId=kd&synonym=off&chinessChar=on&page=1&pre_page=1&brokerPagingInfo=&position=1&levelId=kd_001_0060_0010 - 독립운동사 편찬위원회(1972), 독립운동사 제4권, 독립유공자사업기금 운용위원회, 17. 29) 국립현대미술관(1992), 한국전통표준색명 및 색상, 39. 30) 楊桂霖(2008), 黃埔軍服-國民革命軍軍服典藏鑑賞(上篇), 台北: 老戰友工作室, 44-60. <그림 16> <육군제복도안>, 1945년 2월 19일 국무위원회 공포·시행- 독립운동사 4권

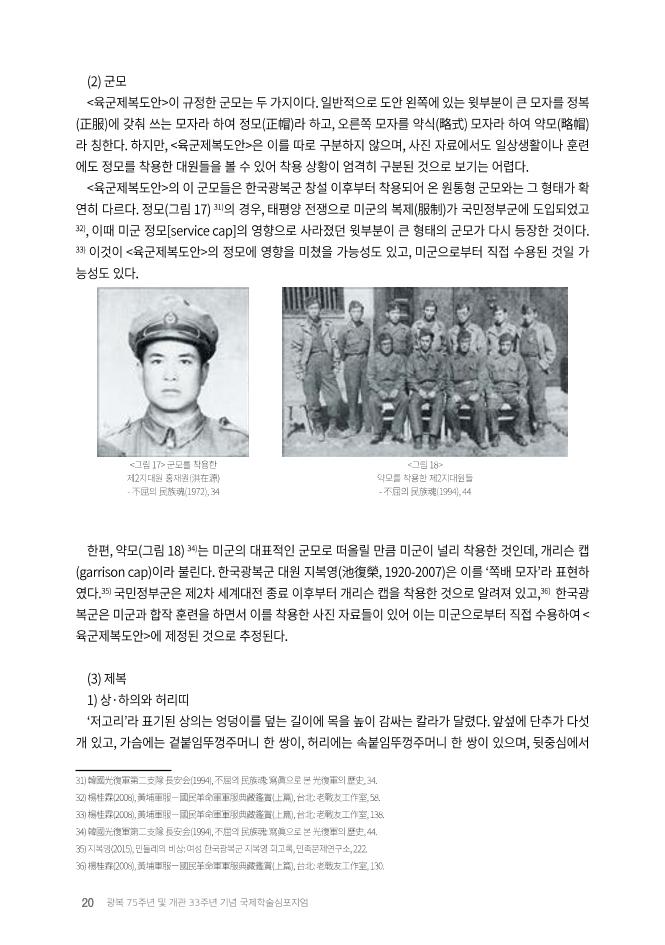

20 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 (2) 군모 <육군제복도안>이 규정한 군모는 두 가지이다. 일반적으로 도안 왼쪽에 있는 윗부분이 큰 모자를 정복 (正服)에 갖춰 쓰는 모자라 하여 정모(正帽)라 하고, 오른쪽 모자를 약식(略式) 모자라 하여 약모(略帽) 라 칭한다. 하지만, <육군제복도안>은 이를 따로 구분하지 않으며, 사진 자료에서도 일상생활이나 훈련 에도 정모를 착용한 대원들을 볼 수 있어 착용 상황이 엄격히 구분된 것으로 보기는 어렵다. <육군제복도안>의 이 군모들은 한국광복군 창설 이후부터 착용되어 온 원통형 군모와는 그 형태가 확 연히 다르다. 정모(그림 17) 31)의 경우, 태평양 전쟁으로 미군의 복제(服制)가 국민정부군에 도입되었고 32), 이때 미군 정모[service cap]의 영향으로 사라졌던 윗부분이 큰 형태의 군모가 다시 등장한 것이다. 33) 이것이 <육군제복도안>의 정모에 영향을 미쳤을 가능성도 있고, 미군으로부터 직접 수용된 것일 가 능성도 있다. 한편, 약모(그림 18) 34)는 미군의 대표적인 군모로 떠올릴 만큼 미군이 널리 착용한 것인데, 개리슨 캡 (garrison cap)이라 불린다. 한국광복군 대원 지복영(池復榮, 1920-2007)은 이를 ‘쪽배 모자’라 표현하 였다.35) 국민정부군은 제2차 세계대전 종료 이후부터 개리슨 캡을 착용한 것으로 알려져 있고,36) 한국광 복군은 미군과 합작 훈련을 하면서 이를 착용한 사진 자료들이 있어 이는 미군으로부터 직접 수용하여 < 육군제복도안>에 제정된 것으로 추정된다. (3) 제복 1) 상·하의와 허리띠 ‘저고리’라 표기된 상의는 엉덩이를 덮는 길이에 목을 높이 감싸는 칼라가 달렸다. 앞섶에 단추가 다섯 개 있고, 가슴에는 겉붙임뚜껑주머니 한 쌍이, 허리에는 속붙임뚜껑주머니 한 쌍이 있으며, 뒷중심에서 31) 韓國光復軍第二支隊 長安会(1994), 不屈의 民族魂: 寫眞으로 본 光復軍의 歷史, 34. 32) 楊桂霖(2008), 黃埔軍服-國民革命軍軍服典藏鑑賞(上篇), 台北: 老戰友工作室, 58. 33) 楊桂霖(2008), 黃埔軍服-國民革命軍軍服典藏鑑賞(上篇), 台北: 老戰友工作室, 138. 34) 韓國光復軍第二支隊 長安会(1994), 不屈의 民族魂: 寫眞으로 본 光復軍의 歷史, 44. 35) 지복영(2015), 민들레의 비상: 여성 한국광복군 지복영 회고록, 민족문제연구소, 222. 36) 楊桂霖(2008), 黃埔軍服-國民革命軍軍服典藏鑑賞(上篇), 台北: 老戰友工作室, 130. <그림 17> 군모를 착용한 제2지대원 홍재원(洪在源)- 不屈의 民族魂(1972), 34 <그림 18> 약모를 착용한 제2지대원들 - 不屈의 民族魂(1994), 44

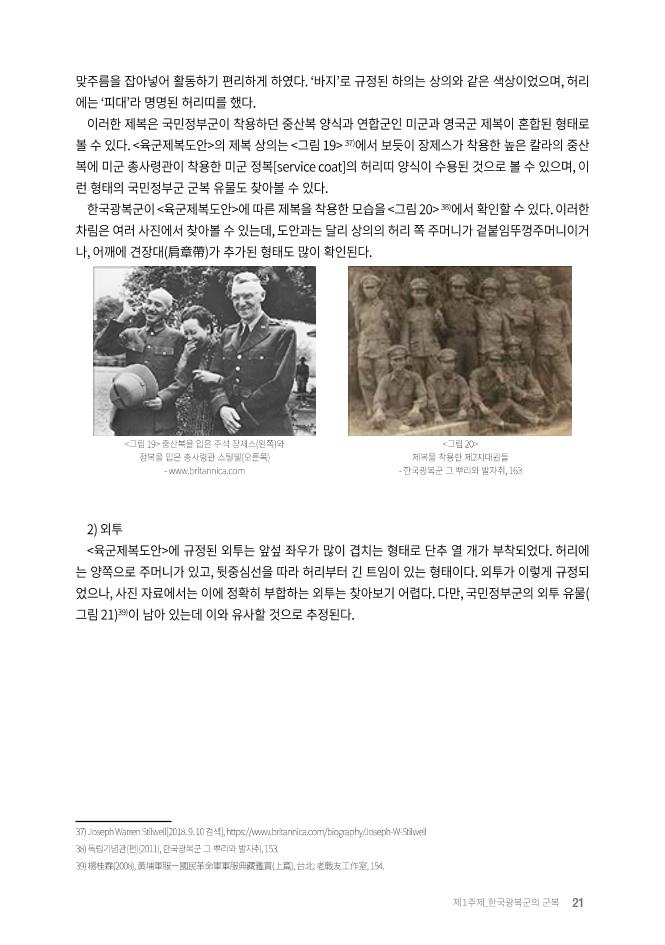

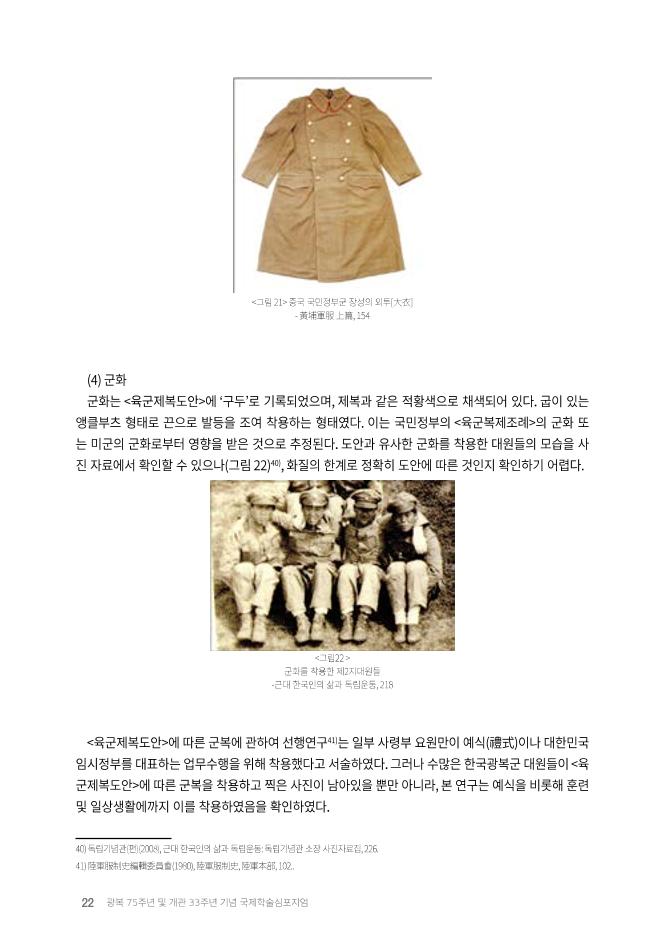

21제1주제_한국광복군의 군복 맞주름을 잡아넣어 활동하기 편리하게 하였다. ‘바지’로 규정된 하의는 상의와 같은 색상이었으며, 허리 에는 ‘피대’라 명명된 허리띠를 했다. 이러한 제복은 국민정부군이 착용하던 중산복 양식과 연합군인 미군과 영국군 제복이 혼합된 형태로 볼 수 있다. <육군제복도안>의 제복 상의는 <그림 19> 37)에서 보듯이 장제스가 착용한 높은 칼라의 중산 복에 미군 총사령관이 착용한 미군 정복[service coat]의 허리띠 양식이 수용된 것으로 볼 수 있으며, 이 런 형태의 국민정부군 군복 유물도 찾아볼 수 있다. 한국광복군이 <육군제복도안>에 따른 제복을 착용한 모습을 <그림 20> 38)에서 확인할 수 있다. 이러한 차림은 여러 사진에서 찾아볼 수 있는데, 도안과는 달리 상의의 허리 쪽 주머니가 겉붙임뚜껑주머니이거 나, 어깨에 견장대(肩章帶)가 추가된 형태도 많이 확인된다. 2) 외투 <육군제복도안>에 규정된 외투는 앞섶 좌우가 많이 겹치는 형태로 단추 열 개가 부착되었다. 허리에 는 양쪽으로 주머니가 있고, 뒷중심선을 따라 허리부터 긴 트임이 있는 형태이다. 외투가 이렇게 규정되 었으나, 사진 자료에서는 이에 정확히 부합하는 외투는 찾아보기 어렵다. 다만, 국민정부군의 외투 유물( 그림 21)39)이 남아 있는데 이와 유사할 것으로 추정된다. 37) Joseph Warren Stilwell[2018. 9. 10 검색], https://www.britannica.com/biography/Joseph-W-Stilwell 38) 독립기념관(편)(2011), 한국광복군 그 뿌리와 발자취, 153. 39) 楊桂霖(2008), 黃埔軍服-國民革命軍軍服典藏鑑賞(上篇), 台北: 老戰友工作室, 154. <그림 19> 중산복을 입은 주석 장제스(왼쪽)와 정복을 입은 총사령관 스틸웰(오른쪽) - www.britannica.com <그림 20> 제복을 착용한 제2지대원들 - 한국광복군 그 뿌리와 발자취, 163

22 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 (4) 군화 군화는 <육군제복도안>에 ‘구두’로 기록되었으며, 제복과 같은 적황색으로 채색되어 있다. 굽이 있는 앵클부츠 형태로 끈으로 발등을 조여 착용하는 형태였다. 이는 국민정부의 <육군복제조례>의 군화 또 는 미군의 군화로부터 영향을 받은 것으로 추정된다. 도안과 유사한 군화를 착용한 대원들의 모습을 사 진 자료에서 확인할 수 있으나(그림 22)40), 화질의 한계로 정확히 도안에 따른 것인지 확인하기 어렵다. <육군제복도안>에 따른 군복에 관하여 선행연구41)는 일부 사령부 요원만이 예식(禮式)이나 대한민국 임시정부를 대표하는 업무수행을 위해 착용했다고 서술하였다. 그러나 수많은 한국광복군 대원들이 <육 군제복도안>에 따른 군복을 착용하고 찍은 사진이 남아있을 뿐만 아니라, 본 연구는 예식을 비롯해 훈련 및 일상생활에까지 이를 착용하였음을 확인하였다. 40) 독립기념관(편)(2008), 근대 한국인의 삶과 독립운동: 독립기념관 소장 사진자료집, 226. 41) 陸軍服制史編輯委員會(1980), 陸軍服制史, 陸軍本部, 102.. <그림22 > 군화를 착용한 제2지대원들-근대 한국인의 삶과 독립운동, 218 <그림 21> 중국 국민정부군 장성의 외투[大衣]- 黃埔軍服 上篇, 154

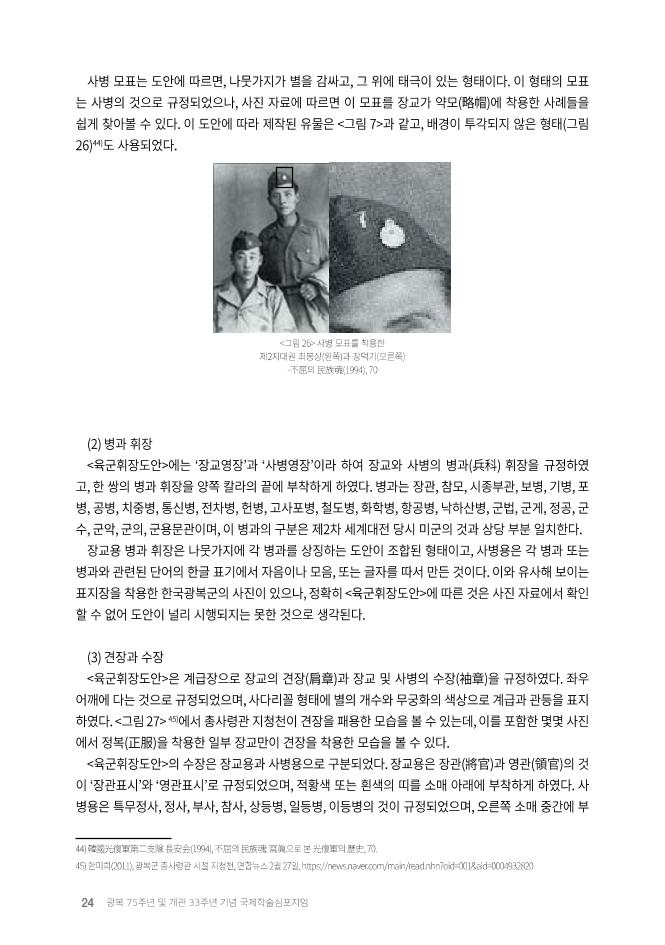

23제1주제_한국광복군의 군복 2. <육군휘장도안>의 시행 <육군휘장도안>은 한국광복군의 독자적인 표지장 도안을 규정하였다. 이는 당시 군무부(軍務部) 군 사과 과장이었던 조지영(趙志英, 1916-1950)이 고안한 것으로 기록되어 있으며, 모표(帽標)인 ‘장교모 희’와 ‘사병모희’, 칼라에 부착하는 병과 휘장인 ‘장교영장’과 ‘사병영장’, 견장인 ‘장교견장’, 수장(袖章)인 ‘장관표시’와 ‘영관표시’, ‘사병수장’, 그리고 ‘단추’를 규정하였다. (1) 모표 모표는 장교와 사병의 것이 따로 규정되었다. 장교 모표에는 하단에 무궁화(無窮花) 꽃송이 한 개와 그것을 둘러싼 무궁화 잎이 있다. 상단의 원(圓) 안에 별이 한 개 있고, 그 중심에는 태극이 자리하고 있 는데, 무궁화와 태극은 우리나라를, 별은 자유와 평화를 상징한다고 도안에 규정되어 있다. 이 도안이 실 제 사용된 모습은 <그림 24> 42)와 같은데, 장교 모표는 바탕천에 자수를 놓아 제작한 것으로 보인다. <그 림 25> 43)처럼 도안의 테두리가 선명하고, 입체감이 두드러지는 형태의 장교 모표도 있는데, 이는 주물( 鑄物)을 떠서 만든 것으로 추정된다. 42) 독립기념관(편)(2011), 한국광복군 그 뿌리와 발자취, 140. 43) 韓國光復軍第二支隊 長安会(1994), 不屈의 民族魂: 寫眞으로 본 光復軍의 歷史, 106. <그림 23> <육군휘장도안>, 1945년 2월 20일 국무위원회 공포·시행 - 독립운동사 4권 <그림 24> 장교 모표를 착용한 제2지대장 이범석- 한국광복군 그 뿌리와 발자취, 140 <그림 25> 장교 모표를 착용한 제2지대원 최봉진(崔俸鎭, 1927-2003)- 不屈의 民族魂(1994), 106

24 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 사병 모표는 도안에 따르면, 나뭇가지가 별을 감싸고, 그 위에 태극이 있는 형태이다. 이 형태의 모표 는 사병의 것으로 규정되었으나, 사진 자료에 따르면 이 모표를 장교가 약모(略帽)에 착용한 사례들을 쉽게 찾아볼 수 있다. 이 도안에 따라 제작된 유물은 <그림 7>과 같고, 배경이 투각되지 않은 형태(그림 26)44)도 사용되었다. (2) 병과 휘장 <육군휘장도안>에는 ‘장교영장’과 ‘사병영장’이라 하여 장교와 사병의 병과(兵科) 휘장을 규정하였 고, 한 쌍의 병과 휘장을 양쪽 칼라의 끝에 부착하게 하였다. 병과는 장관, 참모, 시종부관, 보병, 기병, 포 병, 공병, 치중병, 통신병, 전차병, 헌병, 고사포병, 철도병, 화학병, 항공병, 낙하산병, 군법, 군게, 정공, 군 수, 군악, 군의, 군용문관이며, 이 병과의 구분은 제2차 세계대전 당시 미군의 것과 상당 부분 일치한다. 장교용 병과 휘장은 나뭇가지에 각 병과를 상징하는 도안이 조합된 형태이고, 사병용은 각 병과 또는 병과와 관련된 단어의 한글 표기에서 자음이나 모음, 또는 글자를 따서 만든 것이다. 이와 유사해 보이는 표지장을 착용한 한국광복군의 사진이 있으나, 정확히 <육군휘장도안>에 따른 것은 사진 자료에서 확인 할 수 없어 도안이 널리 시행되지는 못한 것으로 생각된다. (3) 견장과 수장 <육군휘장도안>은 계급장으로 장교의 견장(肩章)과 장교 및 사병의 수장(袖章)을 규정하였다. 좌우 어깨에 다는 것으로 규정되었으며, 사다리꼴 형태에 별의 개수와 무궁화의 색상으로 계급과 관등을 표지 하였다. <그림 27> 45)에서 총사령관 지청천이 견장을 패용한 모습을 볼 수 있는데, 이를 포함한 몇몇 사진 에서 정복(正服)을 착용한 일부 장교만이 견장을 착용한 모습을 볼 수 있다. <육군휘장도안>의 수장은 장교용과 사병용으로 구분되었다. 장교용은 장관(將官)과 영관(領官)의 것 이 ‘장관표시’와 ‘영관표시’로 규정되었으며, 적황색 또는 흰색의 띠를 소매 아래에 부착하게 하였다. 사 병용은 특무정사, 정사, 부사, 참사, 상등병, 일등병, 이등병의 것이 규정되었으며, 오른쪽 소매 중간에 부 44) 韓國光復軍第二支隊 長安会(1994), 不屈의 民族魂: 寫眞으로 본 光復軍의 歷史, 70. 45) 한미희(2011), 광복군 총사령관 시절 지청천, 연합뉴스 2월 27일, https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=001&aid=0004932820 <그림 26> 사병 모표를 착용한제2지대원 최봉상(왼쪽)과 장덕기(오른쪽)-不屈의 民族魂(1994), 70

25제1주제_한국광복군의 군복 착하게 하였다. 황색 별[星]과 적색 ‘∧’ 문양으로 관등과 계급을 표시했는데, 별의 유무로 사관(士官)과 병원(兵員)을 구분하였으며, ‘∧’의 개수로 계급을 나타냈다. 또한, ‘∧’ 문양에 청색을 사용하여 군속(軍 屬)46)임을 나타냈다. 당시 국민정부군에는 수장 체계가 없었고, 미군 또는 영국군의 영향으로 추정된다. 이 수장이 실제 사용된 사진 자료는 극히 드문데, 1945년 8월 말 허난성[河南省] 카이펑[開封]에서 개최 된 운동회를 촬영한 것으로 추정되는 <그림 28> 47)에서 사병용 수장을 확인할 수 있다. (4) 단추 단추는 현대 군에서는 표지장의 범주에 포함하지 않으나, <육군휘장도안>에는 함께 규정되었다. 단추 의 중심에 별이 있고 그것을 나뭇가지가 감싸고 있으며, 단추의 테두리를 따라 밧줄처럼 생긴 사선(斜線) 문양을 둘렀다. <그림 29> 48)에서 단추 문양이 뚜렷이 보이지는 않으나, <육군휘장도안>에서 규정한 단 추인 것으로 추정되며 단추 중심에 위치한 별이 제일 돌출된 형태이다. 46) 군속(軍屬)은 ‘국군에 복무하는 특정직 공문원인 문관(文官)’을 말하며, 군무원(軍務員)을 가리킨다.국립국어연구원(편)(1999), 표준국어대사전, 두산동아, 716. 47) 독립기념관(편)(2011), 한국광복군 그 뿌리와 발자취, 127. 48) 韓國光復軍第二支隊 長安会(1994), 不屈의 民族魂: 寫眞으로 본 光復軍의 歷史, 96. <그림 29> 제2지대원 이덕산의 제복 상의 단추- 不屈의 民族魂(1994), 96 <그림 28> 한국광복군 여성대원과 수장(袖章)- 한국광복군 그 뿌리와 발자취, 127 <그림 27> 견장을 착용한총사령관 지청천- https://news.naver.com

26 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 (5) 소속(부대) 표지 <육군휘장도안>은 도안 외에 ‘각 부대의 단위 표치는 각 부대로부터 지정하여 사용하되 군무부에 비 안함을 득함’이라고 부기(附記)로 규정하였다. 즉 각 지대에서 부대 표지를 자체적으로 정하고 군무부의 허가를 받아 사용한 것으로 보이며, Ⅱ단원에서 살펴 본 표지장 유물 중 <그림 5>와 <그림 6>이 이에 해 당한다. 또 <육군휘장도안>에서 정한 표지장 외에 한국광복군의 영문 표기인 ‘Korean Independence Army’에서 제일 앞글자를 따서 만든 것으로 추정되는 K표지도 널리 착용되었음을 사진 자료를 통해 확 인할 수 있다. 이러한 표지장을 통해 대원들이 소속감과 자긍심을 갖게 하고, 한국광복군이 대일항전(對 日抗戰)에 참여하는 독립된 주체임을 나타냈을 것이다. Ⅴ. 맺음말 대한민국임시정부의 국군(國軍)으로 창설된 한국광복군은 조국 독립을 위해 끊임없는 무장독립투쟁 을 전개하였다. 이 투쟁을 지속하는 데 있어 착용자의 신체를 보호하고, 소속감을 높이는 군복은 없어서 는 안 될 필수품이었다. 그러나 외교적 문제와 더불어 막대한 군비(軍費)를 재외 교포의 후원과 국민정부의 지원에 의존해야 하는 경제적 사정으로 창설 초기, 별도의 군복 제도를 마련하지 못한 채 국민정부의 <육군복제조례>에 따른 군복을 착용하였다. 한국광복군은 국민정부군의 상복(常服)에 해당하는 원통형 군모, 제복 상·하 의, 무장대(武裝帶)와 가죽 허리띠, 각반, 군화 등을 착용하였다. 그러나 한국광복군이 착용한 군복의 색 상은 당시 규정에 따른 초황색(草黃色)이 아닌, 국민정부군 중 일부 중앙군과 지방군이 1929년의 군복 조례에 따라 착용하던 푸른빛이 도는 심회색(深灰色)이었을 것이다. 국민정부군의 복제를 유지하던 한국광복군은 1945년 2월에 이르러 독자적인 군복 제도인 <육군제복 도안>과 <육군휘장도안>을 공포·시행하게 된다. <육군제복도안>은 군모, 제복 상·하의와 허리띠, 외 투, 군화를 규정하였으며, 도안에 채색된 군복의 색상은 적황색(赤黃色)에 가깝다. 군모는 미군 정모 [service cap]의 영향을 받은 정모(正帽)와 미군 개리슨 캡(garrison cap)을 수용한 약모(略帽)로 나뉘 었으며, 제복은 기존 중산복 양식에 연합군의 정복[service coat]이 반영된 형태였다. 이렇듯 <육군제복 도안>의 제정으로 한국광복군만의 군복 제도가 정립되었지만, 군복의 제식(制式)은 국민정부군과 연합 군의 영향을 받은 것이었다. 이는 한국광복군이 중국 본토에서 활동하면서 국민정부군 및 연합군과 함 께 대일항전(對日抗戰)에 참여하기 위해 외교적·전략적으로 선택한 것이며, 무장 독립투쟁을 효과적으 로 수행하기 위해 최신의 군복을 수용한 결과이기도 하다. 또한, <육군휘장도안>으로 한국광복군만의 모표, 병과 휘장, 견장, 수장, 단추, 소속(부대) 표지를 정하여 한국광복군의 정체성과 독자성(獨自性)을 표명하였다. 본 연구는 사진 자료와 문헌 자료에 근거하여 한국광복군의 군복에 대해 개괄적으로 고찰하였다. 이

27제1주제_한국광복군의 군복 과정에서 많이 공개된 제2지대의 사진이 연구의 주 자료로 활용되었기에 여타 지대의 사진 자료를 더해 종합적인 연구가 진행된다면 한국광복군 군복에 대한 보다 입체적인 고찰이 가능해질 것이다. 또한, 의 류학적 관점에서 군복 소재, 패턴과 제작 기법에 대한 후속 연구를 진행하여 한국광복군 군복을 보다 정 확하게 재현할 수 있게 되길 기대한다.

한유한의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 왕메이(중국 시안박물관) Ⅰ. 韓悠韓의 생애 Ⅱ. 韓悠韓의 서북지역에서의 주요 예술 활동 Ⅲ. 韓悠韓의 서북지역에서의 예술 활동의 영향과 평가

31제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 한유한의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 중국 시안박물관 왕메이 [국문초록] 항일전쟁시기 중국에서 활동했던 한국인 애국예술가 韓悠韓은 山西 西安을 중심으로 하 는 중국 서북지역에서 수많은 창작과 홍보, 교육 활동을 하였다. 그는 한국독립운동의 선전과 더불어 중 국 후방 전선에서의 항일 선전 및 중국 아동 예술교육 등 분야에서 큰 성과를 이루었고, 한국독립운동과 중국 아동교육의 발전에 긍정적인 영향을 끼쳤다. [주제어] 韓悠韓, 서북, 예술, 영향 [저자소개] 王梅, 西安博物院 부원장, 연구원 蒲元, 武警工程大學 강사, 上校 韓悠韓은 한국근대사에 있어서 전설적인 인물이다. 그는 한국광복군 군관, 민족음악가, 아동교육가라 는 세 가지 신분을 동시에 지니고 있다. 항일전쟁시기 韓悠韓은 山西 西安을 중심으로 하는 중국 서북지 역에서 근무하고 생활하면서 예술과 선전 및 교육 등 분야에서 뛰어난 성과를 이루었다. 하지만 여러 가 지 이유로 그의 생애는 한중 양국에서(특히 중국에서) 긴 시간 동안 세상에 알려지지 못했다. 2014년, 한 국 부산에서 韓悠韓의 기념관이 개관되었고, 그해 5월에는 중국 西安에 韓國光復軍駐地舊址紀念標 示石이 세워졌다. 韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동에 관한 연구는 한중교류사와 중국음악교육 사 및 항일전쟁사 연구의 발전에 긍정적인 의미가 있을 것이다.

32 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 Ⅰ. 韓悠韓의 생애1) 1910년, 韓悠韓은 한국의 부산에서 태어났다. 이듬해 그의 아버지 韓興教(中國同盟會 회원)는 중국 에 가서 혁명 활동을 하기로 하였다. 5세의 나이에 韓悠韓은 어머니를 따라 아버지를 찾으러 중국에 갔 고, 北京에서 초·중학교 학업을 마쳤다. 1928년에는 上海新華藝術大學의 예술교육학과에 입학하여 음악공부를 하기 시작하였다. 1932년, 한국의 독립운동가 尹奉吉이 上海에서 폭탄을 던져 일본군 大 将 白川을 즉사시키자 일본정부는 上海의 한인들을 대거 수색·체포하기 시작하였고 이에 韓悠韓은 山 東에 가서 濟南武訓中學, 山東省立女子師範中學附屬小學 등 학교에서 음악교사를 하게 되었다. 七 七事變 이후에는 南京에 가서 中國戲劇學會抗日演劇隊 第二隊 隊長을 맡았고, 북방의 각 지역에서 항일 선전 공연을 하였다. 1937년 말, 韓悠韓은 陝西 西安에 도착하였고 곧바로 軍事委員會 戰時工作幹部訓練團 第四團(이 하 戰時工作幹部訓練團 第四團)의 音樂教官을 맡았다. 그리고 1939년에는 中校主任教官으로 승진 하였으며, 1939년 말에는 韓國青年戰地工作隊 藝術組長을 맡았다. 1940년 하반년, 韓悠韓은 重慶 青木關國立音樂學院에서 작곡 공부를 하였고, 詩歌朗誦社의 社長을 지냈다. 1941년 상반기에 韓悠 韓은 西安으로 돌아와 한국광복군에 입대하였다. 이와 비슷한 시기에 陝西省戰時第二保育院은 兒童 藝術班(이하 藝術班)을 만들었는데, 韓悠韓이 초대 班主任으로 초빙되었다. 1942년 4월 이후에는 한 국광복군 第二支隊 宣傳組長을 맡았다. 1944년 가을부터 韓悠韓은 주로 한국광복군과 韓美OSS特訓 班에서 활동했지만, 여전히 일부 중요한 예술 활동에 참여하였고 藝術班의 중요한 공연들을 조직하였 다. 12월에는 陝西 漢中에 가서 西北音樂界旅漢聯合音樂演奏會에 참가하였다. 1946년, 韓悠韓은 西安을 떠나 山東大學의 課外活動指導員을 지내면서 青島에서 공연을 조직하였 다. 1948년에는 한국에 돌아와 부산대학교 교수로 취임하여 중국의 서법을 가르쳤으며, 1977년과 1990 년에 한국의 애국훈장을 두 번이나 받았다. 1996년 6월, 韓悠韓은 부산에서 향년 86세로 세상을 떠났다. Ⅱ. 韓悠韓의 서북지역에서의 주요 예술 활동 西安은 예전에 長安이라고 불렀는데 위치가 전략적으로 상당히 중요하여 周, 秦, 漢, 唐 왕조는 모두 이곳에 수도를 건립하였고, 宋 이후부터 근대에 이르기까지도 여전히 서북지역의 경제와 문화의 중심지 1) 본 절의 내용은 梁茂春의 관련 논문과 2014년에 필자가 韓悠韓의 중국학생인 楊祺, 梁文亮, 孫毅, 그리고 친구인 西安華夏合唱團 지휘자 霍風을 인터뷰한 내용을 정리하여 작성한 것이다. 그중 梁茂春의 논문으로는 「中韓音樂交流的一段佳話—音樂家韓悠韓在中國」, 『音樂研究』, 2005年第1期, 56쪽; 「永恒精神的綻放——在韓國釜山聆聽韓悠韓的抗戰歌曲」, 『人民音樂』, 2005年第11期, 12쪽; 「韓悠韓的歌劇<阿裏郎>——一部特殊的韓國歌劇」, 『中央音樂學院學報』, 2006年第1期, 35쪽 등이 있다.

33제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 였다. 또한, 항일전쟁이 발발한 이후에는 第十戰區와 第三十四集團軍 總司令部의 소재지로서 서북지 역의 군사와 정치의 중심지가 되기도 하였다. 1) 중국 군사훈련기구에서의 예술 활동 韓悠韓은 陝西에 도착한 지 얼마 되지 않아 戰時工作幹部訓練團 第四團 音樂教官으로 초빙되었 다. 戰時工作幹部訓練團은 國民政府가 전시 청년 간부를 육성하기 위해 설립한 군사·정치 훈련기구 이고, 第四團은 1938년 9월에 西安에서 성립되었다. 團長은 선례에 따라 蔣介石이 겸임하였고, 副團 長은 第十戰區司令長官이자 陝西省主席인 蔣鼎文이 맡았으며, 구체적인 운영을 책임지는 教育長은 第三十四集團軍 總司令 胡宗南이 맡았다.2) 團은 西安 서남쪽에 있었던 전 東北大學(현 西北大學) 교 내에 있었다. 戰時工作幹部訓練團 第四團의 교육 훈련은 정치·사상적인 것을 중심으로 하고 군사적인 것을 부 차적으로 교육하였다. 문예 선전은 전시 정치작업의 주요 부분 중의 하나로 戰時工作幹部訓練團 第四 團의 주된 과정이었다. 그뿐만 아니라 이 團은 특별히 特科大隊에도 藝術班을 설치하여 미술, 연극, 음 악, 무용 등의 專科訓練項目을 만들었으며, 藝術班에는 戰幹劇團이 부설되어 각종 항일 관련 연극을 공 연하였다. 韓悠韓은 정규적인 예술교육을 받은 배경이 있고 또한 최전방에서 항일선전사업에 종사했던 경험이 있으므로 戰時工作幹部訓練團 第四團의 업무 요구에 완전히 부합하였다. 韓悠韓은 戰時工作 幹部訓練團 第四團의 항일 관련 음악교육과 예술선전 및 교육 임무를 잘 완성하였기에 1939년에는 中 校로 진급하였다. 1940년 2월, 戰時工作幹部訓練團 第四團은 韓國青年戰地工作隊의 인재양성을 돕 기 위해 特科大隊에 韓國青年訓練班을 만들었다.3) 따라서 韓悠韓은 당연히 그 班의 교원을 겸임하게 되었고,4) 교육과목에 한국 청년의 특성에 맞추어 중국어와 항일 관련 지식 등을 추가하였다. 韓悠韓은 강의와 더불어 戰時工作幹部訓練團 第四團에 있는 동안 일부 항일을 주제로 하는 예술 작품도 창작하였다. 그중에서 주목할만한 작품으로는 「戰士歌」와 「正義之歌」를 들 수 있다. 「戰士歌」 는 韓悠韓이 작곡하고 그의 戰時工作幹部訓練團 第四團의 전우인 副教育長 蔣堅忍이 작사한 것이 다. 제목에서도 나타나듯이 이 곡은 군대를 주제로 한 작품이고, “멜로디는 전형적인 서양의 장음계 행 진곡 스타일이며, 음악이 강력하고 분방한 느낌을 준다.”5) 「正義之歌」는 韓悠韓이 연극 「中國的怒吼」 를 위해 작곡한 코러스이고, 작사는 韓悠韓의 동료인 戰時工作幹部訓練團 第四團 藝術班 主任教員 冷波가 하였다. 사실상 항일전쟁이 발발하기 이전에 韓悠韓은 이미 음악 예술이라는 방식으로 반일과 구국의 이상을 표현하고자 하였다. 韓悠韓이 濟南에서 창작한 최초의 음악작품이 「麗娜」인데, 이는 아동 오페라의 형 식으로 망국 후 폴란드의 애국적 음악가가 은밀하게 반항운동을 펼친 내용을 묘사한 것이다.6) 이 오페라 2) 孫權科等, 『文史資料存稿選編·軍事派系』(下冊), 中國文史出版社, 2002, 756쪽. 3) [韩]韩诗俊, 『韓國光復軍研究』, 一潮阁, 1997, 242쪽. 4) 王建宏, 「韓國青年戰地工作隊研究」, 碩士學位論文(廣西師範大學), 2010, 25쪽. 5) 梁茂春, 「讓音樂史研究活起來——關於音樂家韓悠韓的研究」, 『上海音樂學院學報』, 2006年第3期, 56쪽. 6) 梁茂春, 「中韓音樂交流的一段佳話—音樂家韓悠韓在中國」, 『音樂研究』, 2005年第1期, 46-47쪽.

34 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 의 주된 O.S.T.인 「流浪人之歌」, 「反攻急進曲」 등은 韓悠韓의 고향과 조국을 사랑하는 감정과 함께 군 사적 투쟁을 통해 조국의 광복을 이루고자 하는 지향을 드러내고 있다. 韓悠韓은 南京에 온 후 또 한번 의 항일전쟁의 열정을 불러일으킬 수 있는 三幕으로 구성된 국방 오페라인 「新中國萬歲」를 창작하고자 하였으나 유감스럽게도 전쟁이라는 열악한 상황으로 인해 결국 완성하지 못했다. 2) 한국군사조직에서의 예술 활동 1939년 말, 韓悠韓은 西安에서 韓國青年戰地工作隊에 참가하였다. 韓國青年戰地工作隊는 한국 독립운동가들이 조직한 중요한 것으로 항일전쟁의 선전과 한인 교민의 모집 작업을 맡아 하는 준군사적 인 조직인데, 國民政府 軍事委員會의 비준을 받아 1939년 10월 中京에서 성립되었고 산하에 정치, 군 사, 선전 등을 담당하는 3개의 組를 두었다.7) 11월, 韓國青年戰地工作隊는 西安에 도착한 후 곧바로 화북지역에서 한인 교민을 모집하고 한인 포 로를 접수하는 업무를 시작하였는데, 그 중에서 특히 한국독립운동과 항일 선전에 방점을 두었다. 韓國 青年戰地工作隊는 韓悠韓의 장점을 최대한 살리기 위하여 특별히 藝術組를 설립하였고 韓悠韓이 組 長을 맡았다. 그 후 韓國青年戰地工作隊 藝術組는 韓悠韓의 리드 아래 수많은 예술선전 활동을 전개 하였고, 그중에서 가장 큰 영향을 끼쳤던 것이 바로 「阿里郎」 오페라 공연이다. 「阿里郎」은 韓悠韓이 창작한 4부로 구성된 대형 오페라로, 한국의 금수강산이 일본에 침략당하자 주인공 牧童과 村女가 중국 으로 망명하여 韓國革命軍에 입대하여 둘 다 결국 장렬히 희생하였지만 조국은 광복하게 된다는 내용 이다.8) 韓悠韓은 이 오페라의 편곡과 작곡을 했을 뿐만 아니라 감독 및 남자 주인공의 역할까지 맡았는 데, 이를 통해 그의 다재적인 예술적 재능을 확인할 수 있다. 1940년 5월 22일, 「阿里郎」은 西安 南院門 實驗劇場에서 초연하였는데 편곡이 세밀하고 시나리오가 감동적이며 연기가 뛰어나 공연하는 10일 내 내 끊임없는 호평을 받았다. 1940년 하반기에 韓悠韓은 西安을 떠나 重慶國立音樂學院에 가서 공부하였다. 그리고 1941년 봄 여름 때쯤 다시 西安으로 돌아와 한국광복군 활동에 참여하였다. 한국광복군은 대한민국임시정부가 창 설하여 이끄는 반일과 광복을 목표로 하는 한민족의 군대였는데 國民政府 軍事委員會의 비준을 받아 1940년 9월에 重慶에서 창설되었다.9) 11월에 한국광복군 總司令部는 西安까지 진출하여 韓國青年戰 地工作隊와의 합병을 시도하였다. 韓國青年戰地工作隊는 1941년 신정에 조직개편을 통해 한국광복 군 第五支隊가 되었기에 학업을 이어가고 있던 韓悠韓도 第五支隊 소속이 되었다. 1942년 4월, 한국광 복군은 개편을 통해 새로이 第二支隊를 편성하였고 支隊部를 西安 남쪽의 杜曲(현재 韓國光復軍駐地 舊址紀念標標石이 있는 곳이다)으로 옮겼으며 韓悠韓도 支隊宣傳組長으로 전임되었다. 1943년 3월 1일, 3·1운동을 기념하기 위해 한국광복군 第二支隊는 西安 隴海路의 예식장에서 대회 를 개최하였는데, 여기에는 陝西의 당·군·정계 인사와 한인 교민 500여 명이 참석하였다. 회의 후반부 의 韓國音樂招待會에서 韓悠韓은 한국광복군 第二支隊 宣傳組와 士兵歌詠表演隊를 지휘하여 한국 7) 王建宏, 「韓國青年戰地工作隊研究」, 碩士學位論文(廣西師範大學), 2010, 12-14쪽. 8) 梁茂春, 「中韓音樂交流的一段佳話—音樂家韓悠韓在中國」, 『音樂研究』, 2005年第1期, 50쪽. 9) 石源華, 「韓國光復軍戰史述論」, 『軍事曆史研究』, 1998年第3期, 71-72쪽.

35제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 민요 「梧桐樹」, 「世風舞曲」, 군가 「最後的決戰」, 「白頭山進行曲」 등을 공연하였고, 「美麗的祖國」과 「牧歌」 두 곡을 직접 불렀다.10) 1944년 3월, 중국군의 부상자를 위로하고 3·1운동을 기념하기 위해 한 국광복군 第二支隊는 西安 梁府街 青年堂에서 또다시 「阿里郎」을 공연하였다. 韓悠韓은 여전히 편곡, 감독, 주연 등 여러 역할을 맡았다. 이번 공연은 이전보다 더욱 호화로운 출연진으로 구성되었는데, 유명 한 무용가인 吳曉邦이 직접 안무를 구성하고 가르쳤으며, 그의 제자 伍依文이 여자주인공 역할을 맡았 고 청년 바리톤 翟立中도 출연하였다.11) 4년 전에도 이미 무대에 오른 적이 있던 공연이었지만 이번에도 여전히 큰 이슈가 되었다. 1944년 3~6월, 韓悠韓은 또다시 한국광복군의 군인, 자신의 교사와 학생 등을 데리고 陝西 寶雞에 가서 「阿里郎」을 수십회 공연하였다.12) 이 과정에서 韓悠韓은 「光復軍第二支隊隊歌」, 「鴨綠江進行曲」, 「祖國進行曲」 등 애국적 정서와 항일의 의지를 담은 노래를 창작하였는데, 멜로디가 대부분 무겁고 강하며 낙관적이고 꿋꿋하며 씩씩하 고 장렬하여 강렬한 예술적 감화력이 있다. 3) 중국 아동 교육기구에서의 예술 활동 1941년 봄, 韓悠韓은 重慶에서 西安으로 돌아온 후 바쁜 선전 일정 와중에도 중국 아동예술 교육기구 에 몸을 담았다. 항일전쟁 발발 이후 宋美齡, 鄧穎超 등은 中國戰時兒童保育會라는 전쟁 중 피난 아동 의 부양과 교육을 목적으로 한 자선 기구를 창설하였다. 1940년 4월, 中國戰時兒童保育會의 陝西 지부 인 陝西省戰時第二保育院이 西安 後宰門 일대에서 성립되었다.13) 1941년 봄에 陝西省戰時第二保育 院은 원내의 300여 명의 피난 아동 중에서 수십 명의 약 10세쯤 되는 예술적 잠재력이 있는 아동을 뽑아 藝術班을 만들었고, 초대 班主任으로 韓悠韓이 초빙되었다.14) 韓悠韓은 藝術班에 4~5개의 전공을 개설하였다. 본인은 거의 강의를 담당하지 않았지만,15) 關築聲, 趙春翔, 宋凱沙, 吳曉邦, 盛婕, 伍依文, 遊惠海, 王海天, 劉國瑞, 周善同, 王秋松, 王景羲, 翟立中, 郞 毓秀, 範裏 등을 포함한 수많은 유명 예술가와 실력파 청년들을 초빙하여 藝術班에서 가르치게 하였다. 이와 동시에 韓悠韓은 藝術班에서 동화 오페라 「小山羊」, 歌唱朗誦劇 「沒有家的孩子」, 뮤지컬 「 勝利舞曲」, 역사 신화 오페라 「寶劍的故事」, 순수 아동 오페라 「六足世界」와 「陝西省第二保育院院 歌」 등의 우수한 작품을 창작하였다. 그중 그림동화를 토대로 개편한 「小山羊」은 어미양과 새끼양이 협 력하여 늑대를 물리치는 이야기인데, 韓悠韓은 이 작품이 “10세 이하 아동을 위한 것”이라고 하였다.16) 「沒有家的孩子」는 항일전쟁으로 인한 아동의 비참한 생활과 투쟁을 묘사한 것인데, 이는 “14세 이하 아동을 위한 것”이라고 설명하였다.17) 그리고 「勝利舞曲」은 완전히 성인을 대상으로 한 항일 주제의 작 10) 王梅, 「抗戰時期西安韓國光復軍事略」, 『文博』, 2005年第3期, 15쪽. 11) 필자가 2014년 2월 西安에서 梁文亮, 楊祺, 孫毅 등을 인터뷰한 내용을 토대로 작성. 12) 필자가 2014년 2월 西安에서 楊祺를 인터뷰한 내용을 토대로 작성. 13) 中國戰時兒童保育會聯誼會, 『中國戰時兒童保育會大事彙編』, 中國戰時兒童保育會聯誼會 싸이트(http://www.zgzsetbyh.com) 다운로드, 72쪽. 14) 梁茂春, 「抗戰時期西安的兒童音樂教育——記韓悠韓主持的陝西第二保育院兒童藝術班」(上), 『歌劇』, 2014年第4期, 52쪽. 15) 필자가 2014년 2월 西安에서 楊祺를 인터뷰한 내용을 토대로 작성. 16) 韩悠韩, 「我怎样编导这叁个歌剧」, 『西北文化日报』, 时间版次不明. 17) 韩悠韩, 「我怎样编导这叁个歌剧」, 『西北文化日报』, 时间版次不明.

36 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 품인데, 韓悠韓 본인은 이것 역시도 “14세 이하 아동을 위한 것”이라고 하였다.18) 魯迅의 소설 「鑄劍」 을 토대로 개편한 「寶劍的故事」는 중국 고대 鑄劍師 干將莫邪의 이야기를 다룬 것이고, 「六足世界」 는 곤충의 세계를 묘사한 兒童劇이다.19) 藝術班에서 韓悠韓의 또 다른 중요한 임무는 공연과 연습을 책임지는 것이었다. 전체 공연 중 대형 아동 뮤지컬인 「勝利舞曲」이 가장 대표적이다. 6곡으로 구성된 이 뮤지컬은 짜임이 완벽하고 스토리가 복잡하며 시대적 배경과 잘 부합되었다. 그러나 각각의 장면들이 너무 웅대하여 뮤지컬 배우만 무려 46 명이 필요하였고,20) 게다가 관현악단과 기타 스텝까지 모두 포함하면 그야말로 하나의 방대한 팀이기 때 문에 연습의 난이도와 조직 능력에 대한 요구가 상당히 높을 수밖에 없었다. 韓悠韓의 체계적인 조직 아 래에서 연습은 문제없이 잘 진행되었고 그는 심지어 “입체적인 장치, 현대적인 조명, 새로운 패션, 위대 한 장면”이라는 홍보문구까지 사용하였다.21) 조직적으로 팀을 운영하고 과학적으로 연습을 했기 때문 에 「勝利舞曲」, 「小山羊」, 「沒有家的孩子」 등은 藝術班의 대표작품이 되었다. 西安에서 藝術班의 공 연을 본 적이 있는 국내외 각계 유명인사로는 蔣介石, 宋美齡, 何應欽, 林語堂, 陳納德, 魏德曼, 그리고 英國議會訪華團 등이 있고, 東大街 黎明劇院, 易俗社 등 西安市의 명소들에서 공연하였다.22) 1944년 가을에 韓悠韓은 다른 곳으로 업무의 중심을 옮긴 관계로 藝術班을 떠났다. Ⅲ. 韓悠韓의 서북지역에서의 예술 활동의 영향과 평가 1) 항일전쟁과 한국독립운동의 선전에 관해 韓悠韓은 西安에 도착한 후 정규적인 군사훈련기구인 戰時工作幹部訓練團 第四團에 가입하였고 중국군대의 中校 계급을 받았다. 군대의 계급(軍銜)은 “군인의 신분을 나타내고 등급을 구분하는 호칭 이자 상징”이고,23) 그 역할은 군대 내에서의 지휘 관계와 상호적 책임을 명확하게 하는 것이며, 이는 동 시에 국가가 군인에게 수여한 명예이다. 그러므로 한국인에게 있어서 이것은 큰 의미가 있는 것이다. 비 록 韓悠韓이 音樂教官의 신분으로 항일전쟁의 음악교육과 예술선전 활동을 해왔고 이는 직접적인 전투 의 범주에 속하지는 않지만, 그가 중국 항일전쟁의 군사훈련 활동의 공식적인 참여자로서 이미 중국 항 일무장의 일원이 되었고 중국 군부의 인정을 받았음을 의미한다. 단순히 예술과 교육 활동으로 보일 수 도 있는 韓悠韓의 이러한 활동들은 전시상황에서의 간부 훈련 및 일본과 맞서 싸울 준비가 되었다는 군 18) 韩悠韩, 「我怎样编导这叁个歌剧」, 『西北文化日报』, 时间版次不明. 19) 필자가 2014년 5월 8일과 28일에 西安에서 梁文亮, 楊祺, 孫毅 등을 인터뷰한 내용을 토대로 작성. 20) 梁茂春, 「抗戰時期西安的兒童音樂教育——記韓悠韓主持的陝西第二保育院兒童藝術班」(上), 『歌劇』, 2014年第4期, 55쪽. 21) 韓悠韓의 아들 韩宗洙가 필요에게 제공한 韓悠韓의 유물 「演出說明書」의 사진. 22) 필자가 2014년 2월에 西安에서 楊祺를 인터뷰한 내용과 2014년 4월에 전화통화를 통해 霍風을 인터뷰한 내용을 토대로 작성. 23) 中國人民解放軍軍事科學院, 『中國人民解放軍軍語』, 軍事科學出版社, 1997, 164쪽.

37제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 사적인 측면이 부각되었다. 게다가 韓悠韓이 戰時工作幹部訓練團 第四團 韓國青年訓練班의 교원을 지냈던 경험은 그의 예술 교육 활동과 한국독립운동과의 관계를 더욱 긴밀하게 연결해 주었다. 80여 명의 韓國青年訓練班 졸업 생 중 최소 8명이 黃埔軍校 第七分校에 합격하였고, 23명이 韓美OSS特訓班에 들어갔으며, 4명이 인 도·미얀마 작전구역에 가서 영국군과 협력하였고, 19명이 1963년에 한국 대통령의 표창을 받았으며, 22 명이 1977년에 한국의 건국훈장을 받았다.24) 이러한 사실은 韓悠韓의 교육 활동이 특별한 역사적 의미 가 있음을 말해준다. 또한 韓悠韓이 戰時工作幹部訓練團 第四團에 있는 동안에 창작한 「戰士歌」와 「 正義之歌」는 전형적인 항일애국의 특징을 담고 있을 뿐만 아니라, 이것은 한중 양국 항일운동가들이 합 작한 결과물로서 양국이 공동으로 외적과 맞서 싸운 역사의 증거물 중의 하나라고 볼 수 있다. 韓悠韓이 韓國青年戰地工作隊와 한국광복군에 참가한 이후에 보인 예술 활동에는 한국독립운동의 흔적이 깊게 각인되었다. 제2차 세계대전에서 한중 양국의 관계는 동맹 관계로 보는 것이 맞고 한국은 중 국보다 더 일찍 일본의 압력을 받아왔다. 하지만 당시 모든 중국인이 이러한 사실을 알고 있는 것은 아니 었고, 한국인들이 중국에서 반일 독립운동을 하려면 중국군과 중국민의 협력이 필수적이었기에 이에 관 한 효과적인 선전이 필요하였다. 이 과정에서 韓悠韓은 상당히 중요한 역할을 하였다. 「阿里郎」을 예로 보면 이 작품은 예술적 수준이 높아 공연하자마자 대중의 관심을 모았고 4년 뒤 다시 공연할 때도 사회적 이슈가 되었으며, 그 후 韓悠 韓이 극단을 이끌고 멀리 떨어져 있는 寶雞에 가서 공연할 때는 현지 문화생활에서의 축제가 되었다. 당 시 西安과 서북지역의 주요 신문들은 이에 관해 대거 보도하였다. 「阿里郎」은 사회적 이슈가 되었을 뿐 만 아니라 중국인이 한국의 반일투쟁의 비장한 역사를 알 수 있는 중요한 창구가 되었으며, 이 창구는 중 국 서북의 광활한 지역으로 확산되었다. 물론 韓悠韓의 우수한 작품은 「阿里郎」 뿐만 아니라 「韓國一 勇士」 등도 포함된다. 요컨대 韓悠韓의 한국 항일의 발자취를 그린 예술작품은 모두 중국인이 한국독립운동을 동정하고 이 해하는 데에 상당한 도움을 주었고, 재중한국인의 구국 활동에 유리하도록 여론이 형성되는 사회적 환 경을 마련하였다. 또 한편으로 韓悠韓의 이러한 불굴의 정신을 담은 작품들은 잔혹한 대일투쟁을 벌이 고 있는 중국군대와 국민 및 중국에 망명한 한국인에게 격려가 되었고, 한중 양국 국민이 어깨를 나란히 하여 일본과 맞서 싸울 수 있는 완강한 의지를 더욱더 굳건하게 만들었다. 「阿里郎」을 포함한 韓悠韓의 여러 우수한 작품들은 이미 항일전쟁시기의 소중한 음악 역사의 문화재가 되었고, 한중 양국이 공동으로 외국의 침략에 저항한 소중한 예술적 증거물이 되었다. 韓悠韓은 한국광복군 第二支隊 宣傳組長을 맡은 후 또다른 선전 활동을 조직하고 참여하였다. 1944 년 3월, 韓國光復軍紀念三·一運動紀念大會의 音樂招待會에서 陝西省主席 熊斌, 副主任 谷正鼎 등 은 韓悠韓과 그의 부하들이 공연을 열심히 준비하고 완벽하게 연출한 것을 크게 칭찬하였다. 韓悠韓의 연출은 이 중요한 회의가 성공적으로 개최되는 데에 있어 중요한 역할을 하였고, 그 예술공연 자체는 西 安의 군부, 정계 등 각계에서 한국 문화와 역사를 더욱 깊이 이해할 수 있게 해주었으며, 이를 통해 한국 광복군과 한국독립운동의 영향을 확대할 수 있었다. 24) [韩]韩诗俊, 『韓國光復軍研究』, 一潮阁, 1997, 320-345쪽 참조.

38 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 2) 중국 아동 예술교육에 관해 韓悠韓이 陝西省戰時第二保育院 藝術班의 초대 班主任을 지낼 때 거둔 성과는 중국 아동 예술교육 사에 상당히 중요한 발자취를 남겼다. 우선, 韓悠韓이 藝術班을 위해 개설한 전공과 구축한 교사진은 그 시대의 환경 속에서 상상하기 어려 울 정도로 높은 수준이었다. 韓悠韓은 藝術班을 5개의 전공으로 나누었다. 음악전공은 關築聲이 주임 을 맡았고, 미술전공은 趙春翔이 주임을 맡았으며, 문학전공은 宋凱沙가 주임을 맡았고, 연극전공은 주 임을 두지 않았으며, 무용전공의 책임자는 伍依文과 遊惠海였다.25) 전공을 나누어 수업함으로써 아이들 이 자신의 특기와 취미에 따라 맞춤형 교육을 받을 수 있었는데, 이는 아이들의 다방면적인 성장에 도움 이 되었을 뿐만 아니라 그들의 잠재력을 충분히 발휘하는데 도움을 주었다. 70여 년이 지난 지금에 와서 도 대학 교육방식과 유사한 이러한 아동 교육방식은 선진적으로 보이는데, 이는 韓悠韓이 아동예술교육 에 대해 깊이 있게 이해하고 있었다는 점을 시사한다. 교사진에 있어서도 韓悠韓은 뛰어난 능력으로 당시 손꼽히던 우수한 인재를 藝術班에 영입하였다. 예 를 들어 음악전공 주임 關築聲은 유명한 만주족 바이올린 연주가였고, 미술전공 주임 趙春翔은 林風眠, 潘天壽 등 대가의 제자로서 유명한 화가였다. 문학전공 주임 宋凱沙는 西北文化日報의 유명한 기자였 고, 무용전공의 책임자 伍依文과 遊惠海는 유명한 무용예술가이자 이론가인 吳曉邦, 盛婕 부부의 학생 으로 모두 우수한 청년 무용가였다. 음악교사 중 王海天은 北京師範大學의 독일인 피아노 교수의 제자 였고, 周善同은 탁월한 바이올린 연주가였으며, 翟立中은 청년 가수였고, 문학교사 王景羲는 유명한 작 사가였으며, 미술교사 範裏는 유명한 판화가였다.26) 둘째, 韓悠韓은 아동을 위해 동화 연극, 낭송 연극, 뮤지컬, 가요 등 다양한 좋은 작품들을 창작하였다. 연극 작품만 보더라도 역사와 현실, 아동과 성인, 신화와 동물 등 다양한 주제와 유형을 망라하고 있으 며, 아동을 대상으로 할 때는 간결하면서도 반전이 있고 각 연령층의 아이들이 이해할 수 있도록 차별화 된 연출을 지향하였다. 연극 중 일부는 반일투쟁의 시대적 배경을 잘 살렸고 성인이 감상하기에 상당히 적절하다. 게다가 藝術班의 공연은 韓悠韓이 심혈을 기울여 연습을 시켰기 때문에 당시 서북지역 아동 예술교육의 성과를 보여주는 표상이 되었다. 또한, 관객 중에는 미군 플라잉타이거(Flying Tiger)를 창 건한 첸노트(Claire Lee Chennault) 장군, 2차 대전 중국 전투 구역 참모장 웨더마이어(Albert Coady Wedemeyer), 영국의회 중국 방문단 등 외국의 군·정계의 인원과 단체가 포함되어 있었는데, 韓悠韓의 작품은 전쟁시기 중국 외교활동의 하이라이트였다. 셋째, 韓悠韓은 학생들이 예술공연을 감상하는 과정을 통해 예술적 수준을 향상하는 것을 강조하였 는데 이러한 새로운 교육방식은 상당히 좋은 교육적 효과를 거두었다. 西安은 당시 서북지역의 문화 중 심지로서 초대형 문예 공연이 빈번히 열렸다. 韓悠韓은 藝術班 학생들이 이러한 높은 수준의 공연을 자 주 감상하여 예술을 가까이에서 느낀다면 예술적 감수성을 높이는 데에 도움이 될 것이라고 판단했다. 당시 유명한 연극인인 田漢 등은 자주 西安의 青年堂에 가서 「雷雨」, 「日出」, 「原野」 등의 연극을 연습 하였는데, 韓悠韓의 주선으로 매번 공연 때마다 藝術班을 위해 자리를 남겨두었고 심지어 田漢은 특별 25) 각 전공의 명칭은 韓悠韓의 아들 韓宗洙가 필자에게 제공한 韓悠韓의 유물 兒童藝術班分系表 사진을 근거로 하였다. 각 전공의 主任과 負責人의 이름은 필자가 2014년 5월 西安에서 楊祺와 梁文亮을 인터뷰한 내용을 토대로 작성하였다. 26) 필자가 2014년 2월에 西安에서 楊祺、梁文亮、孫毅를 인터뷰한 내용과 2014년 4월에 전화통화를 통해 霍風을 인터뷰한 내용을 토대로 작성.

39제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 히 藝術班 학생들에게 캐릭터의 이해 등 연극 지식을 전수하기도 하였다. 青年堂 외에 西安의 다른 극장 에도 藝術班 학생들이 참관하고 학습한 흔적이 남아있다. 그 외에도 韓悠韓은 西安에 예술가가 머무른 다는 소식을 들으면 그들을 초대하려고 노력하였고, 유명 가수인 俞以先, 벨기에 브뤼셀 왕립음악원에 서 유학한 적 있는 유명한 소프라노 郎毓秀 등이 藝術班을 위해 특별히 공연을 열거나 강좌를 개설하였 다. 가끔 주말에 공연이 없을 때면 韓悠韓은 西安의 성당·교회의 신부·목사를 藝術班에 초대하여 소규 모의 고전음악회를 열기도 하였다.27) 항일전쟁시기에 물자가 심각하게 부족해지자 藝術班은 교재와 악기가 부족해졌고 교사들은 스스로 교재와 일부 악기를 만들어야 했으며, 학생들의 급식도 상당히 소박해졌다. 하지만 韓悠韓의 선진적인 아동예술교육 이념과 고정적인 틀에 구속받지 않는 다양한 교육 실천방식으로 인해 이처럼 열악한 환경 속에서, 그리고 고작 수십 명밖에 되지 않는 이 藝術班에서 수많은 뛰어난 예술 인재가 양성되었다. 건 국 이후 張孔凡, 高經華, 梁慶林 등은 모두 北京中央樂團에 들어가 연주가가 되었다. 杜夢山은 北京 電影制片廠 交響樂團의 연주가가 되었으며, 何金祥은 中央民族學院 音樂系의 주임이 되었다. 袁世 正은 南京軍區前線歌舞團의 樂隊指揮가 되었으며, 金欲華는 中央音樂學院의 교사가 되었다. 梁文 亮은 西北大學 美術教研室의 주임이 되었고 유명한 과슈 화가가 되었다. 楊祺는 오랫동안 西安市藝術 學校의 교장을 지냈는데 서북지역의 예술계를 위해 많은 인재를 양성하였다. 그 외 일부 학생들은 이후 문예 관련 업계에서 근무하지는 않았지만, 학창시절에 좋은 교육을 받았기에 각자의 분야에서 성공하였 다. 예를 들어 孫毅는 西安醫學院의 교수 겸 부속병원 산부인과 주임을 지냈다. 楊秀蘭은 西安鐵路公 安局의 고급 엔지니어가 되었는데 서북지역의 유명한 지문기술 전문가였다.28) 이러한 사실을 통해 韓悠 韓의 아동 교육방식은 성공적이었다는 것을 쉽게 알 수 있다. 이는 오늘날 중국의 아동교육, 나아가 전반 적인 교육사업에 있어서 중요한 참고적 가치가 있다고 생각된다. 27) 저자가 2014년 5월에 西安에서 楊祺、梁文亮을 인터뷰한 내용을 토대로 작성. 28) 藝術班學生去向問題由筆者2014年對韓悠韓的中國學生楊祺、梁文亮、孫毅的多次采訪內容綜合整理而成。

40 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 저자소개: 王梅, 1962년 생, 西安博物院 부원장, 연구원. 주로 박물관의 전시 관련 사업을 맡고 있고 서북지역의 근현대사를 연구하고 있다. (중국 西安, 우편번호: 710001) 蒲元, 1979년 생, 武警工程大學 강사, 上校. 주로 항일전쟁사를 연구하고 있다. (중국 西安, 우편번호: 710038) Hanuhan’s Art Activities and His Influence in Northwest China WANG Mei PU Yuan Abstract: During the War of Resistance against Japan, Korean patriotic and musician Hanuhan embarked on a large number of art creation, information and education activities in northwest china (which takes Xi’an, Shaanxi as its center). He made notable achievements in Korea Independent Campaign publicity, the War of Resistance against Japan propaganda in the rear area, china, and China children’s art education, whichhas exerted active Influence on the development of Korea Independent CampaignandChina children’s education. Key words:Hanuhan; northwest; art; influence

41제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 韩悠韩在中国西北地区的艺术活动及影响 中国西安博物馆 王梅 蒲元 [内容提要]抗日战争时期,旅华韩国爱国艺术家韩悠韩在以陕西西安为中心的中国西北地区开 展了大量的创作、宣传与教育活动,在韩国独立运动宣传、中国后方抗战宣传及中国儿童艺术教育 等方面取得了杰出的成就,对韩国独立运动和中国儿童教育的发展产生了积极的影响。 [关键词]韩悠韩 西北 艺术 影响 [作者简介]王梅,西安博物院副院长,研究员; 蒲元,武警工程大学讲师,上校。 韩悠韩是韩国近代史上一位传奇人物,他集韩国光复军军官、民族音乐家、儿童教育家三重身份 于一身。抗战期间,韩悠韩在以陕西西安为中心的中国西北地区工作和生活,在艺术宣教等领域取 得了杰出的成就。但由于种种原因,其事迹在中韩两国(特别是中国)长期不为人所知。2014年,韩 国釜山开始建设韩悠韩的纪念馆;同年5月,中国西安设立了韩国光复军驻地旧址纪念标示石。进 一步研究韩悠韩在中国西北地区的艺术活动,对于深化中韩交往史、中国音乐教育史和抗战史的 研究具有积极意义。

42 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 一、韩悠韩生平1) 1910年,韩悠韩出生于韩国釜山。次年,其父韩兴教(中国同盟会会员)前往中国参与革命活动。5 岁时,韩悠韩随母到中国寻父,在北京完成中小学学业。1928年,进入上海新华艺术大学艺术教育 科学习音乐。1932年,韩国志士尹奉吉在上海炸死日军白川大将,日本大肆搜捕旅沪韩人,韩悠韩 于是转往山东,先后在济南武训中学和山东省立女子师范中学附属小学担任音乐教师。七·七事变 后,韩悠韩赶赴南京,出任中国戏剧学会抗日演剧队第二队队长,在北方各地进行抗日宣传演出。 1937年底,韩悠韩抵达陕西西安。随即担任军事委员会战时工作干部训练团第四团(以下简称战 时工作干部训练团第四团)音乐教官,1939年升任中校主任教官。1939年底,韩悠韩担任韩国青年 战地工作队艺术组长。1940年下半年,韩悠韩赴重庆青木关国立音乐学院学习作曲,担任诗歌朗诵 社社长。1941年上半年,韩悠韩返回西安,参与韩国光复军工作。大约同时,陕西省战时第二保育院 成立儿童艺术班(以下简称艺术班),韩悠韩受聘为首任班主任。1942年4月之后,韩悠韩担任韩国 光复军第二支队宣传组长。1944年秋,韩悠韩主要精力投向韩国光复军以及韩美OSS特训班工作, 但仍参加若干重要艺术活动并组织艺术班的部分重要演出。12月,韩悠韩赴陕西汉中参加“西北音 乐界旅汉联合音乐演奏会”。 1946年,韩悠韩离开西安,任山东大学课外活动指导员,在青岛组织演出。1948年,韩悠韩返回 韩国,后在釜山大学教授中国书法。1977年、1990年,韩悠韩两次获得韩国爱国勋章。1996年6月, 韩悠韩在釜山病逝,享年86岁。 二、韩悠韩在西北地区的主要艺术活动 西安古称长安,战略位置极其重要,周秦汉唐皆建都于此,宋以后至近代仍为西北经济文化中 心。抗战爆发后,西安作为第十战区及第三十四集团军总司令部所在地,又成为西北军事政治的中 心。 1) 本节内容由梁茂春相关论文、笔者2014年对韩悠韩的中国学生杨祺、梁文亮、孙毅及对韩悠韩的朋友——西安华夏合唱团指挥霍风的采访内容综合整理而成。其中,梁茂春的论文包括:《中韩音乐交流的一段佳话—音乐家韩悠韩在中国》,《音乐研究》2005年第1期,第56页;《永恒精神的绽放——在韩国釜山聆听韩悠韩的抗战歌曲》,《人民音乐》2005年第11期,第12页;《韩悠韩的歌剧<阿里郎>——一部特殊的韩国歌剧》,《中央音乐学院学报》2006年第1期,第35页。

43제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 (一)在中国军事训练机构中的艺术活动 韩悠韩抵陕后不久即受聘成为战时工作干部训练团第四团音乐教官。战时工作干部训练团是国 民政府为了培养战时青年干部设立的军政训练机构,其第四团于1938年9月在西安成立,团长援 例由蒋介石兼任,副团长由第十战区司令长官、陕西省主席蒋鼎文担任,负责具体工作的教育长由 第三十四集团军总司令胡宗南担任。2) 团址位于西安城西南角原东北大学(今西北大学)校内。 战时工作干部训练团第四团教育训练以政工为主、军事为辅。文艺宣传工作是战时政治工作的 重要组成部分之一,故而成为战时工作干部训练团第四团的主干课程。不仅如此,该团在特科大队 又专设艺术班,设置美术、话剧、歌咏、舞蹈等专科训练项目,艺术班内还附有战干剧团,以演出各 类抗战剧目。韩悠韩具有正规艺术教育背景,又从事过前线抗战宣传实践,因此完全符合战时工作 干部训练团第四团的工作要求。由于韩悠韩能够很好的完成战时工作干部训练团第四团有关抗战 音乐教育和艺术宣传教育工作,1939年被授予中校军衔。1940年2月,战时工作干部训练团第四团 为了帮助韩国青年战地工作队培养人才,在特科大队又成立了韩国青年训练班。 3)韩悠韩理所当 然的兼任了该班教员, 4)并在教学上针对韩国青年的特点适时增加了汉语和抗战知识等内容。 在完成教学任务的同时,韩悠韩在战时工作干部训练团第四团期间还创作了一些抗日题材的艺 术作品,其中比较值得注意的是《战士歌》和《正义之歌》。《战士歌》由韩悠韩谱曲,词作者是韩悠韩 在战时工作干部训练团第四团的战友——副教育长蒋坚忍。顾名思义,这是一首军旅题材作品,“曲 调采用了典型的西方大调式进行曲风格,音乐刚强而奔放”5)。《正义之歌》则是韩悠韩为话剧《中国 的怒吼》谱写了一首合唱曲,词作者也是韩悠韩的同事——战时工作干部训练团第四团艺术班主 任教员冷波。 其实,早在抗战爆发前,韩悠韩就开始以音乐艺术的方式表现反日复国理想。韩悠韩在济南创作 的其第一部音乐作品《丽娜》,即以儿童歌剧的体裁描写了亡国后的波兰爱国音乐家进行地下反抗 运动的故事。6)该剧主要插曲《流浪人之歌》、《反攻急进曲》等也反映出韩悠韩的思乡爱国之情及通 过军事斗争光复祖国的志向。韩悠韩到南京后又开始创作另一部旨在激发抗战热情的三幕国防歌 剧《新中国万岁》,遗憾的是因战时条件艰苦而最终未能完成。 (二)在韩国军事组织中的艺术活动 1939年底,韩悠韩在西安参加韩国青年战地工作队。韩国青年战地工作队是旅华韩国独立运动 人士组建的一支主要从事抗战宣传和韩侨招募工作的准军事组织,经国民政府军事委员会批准于 1939年10月在重庆成立,下设政治、军事、宣传三个组。 7) 2) 孙权科等:《文史资料存稿选编·军事派系》(下册),中国文史出版社,2002,第756页。 3) [韩]韩诗俊:《韩国光复军研究》,一潮阁出版社,1997,第242页。 4) 王建宏:《韩国青年战地工作队研究》,硕士学位论文(广西师范大学),2010,第25页。 5) 梁茂春:《让音乐史研究活起来——关于音乐家韩悠韩的研究》,《上海音乐学院学报》,2006年第3期,第56页。 6) 梁茂春:《中韩音乐交流的一段佳话—音乐家韩悠韩在中国》,《音乐研究》2005年第1期,第46-47页。 7) 王建宏:《韩国青年战地工作队研究》,硕士学位论文(广西师范大学),2010,第12-14页。

44 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 11月,韩国青年战地工作队到达西安,随即开始华北地区韩侨招募、韩籍战俘接收等工作,但主 要精力集中在韩国独立运动和抗日宣传方面。为了更好的发挥韩悠韩的特长,韩国青年战地工作 队特设艺术组,以韩悠韩为组长。此后,韩国青年战地工作队艺术组在韩悠韩的领导下开展了大量 艺术宣传活动,其中最重要且影响最大的当属歌剧《阿里郎》的公演。《阿里郎》是韩悠韩创作的一 部大型四场歌剧,描写了韩国锦绣河山遭到日本蹂躏,主人公牧童和村女流亡到中国参加韩国革 命军,最后全部壮烈牺牲,但终于光复祖国的故事。8)韩悠韩不仅是这部剧的编剧、作曲,还兼任导 演和男主角,这也充分展现了韩悠韩全面的艺术才能。1940年5月22日《阿里郎》在西安南院门实 验剧场首演,由于编排巧妙、剧情感人、表演出色,10天的公演好评如潮。 1940年下半年,韩悠韩离开西安至重庆国立音乐学院深造。1941年春夏之际,返回西安后的韩 悠韩开始参与韩国光复军的工作。韩国光复军是韩国临时政府创建和领导的一支以反日复国为目 标的韩国民族武装力量,经国民政府军事委员会批准于1940年9月在重庆成立。9)11月,韩国光复 军总司令部前出至西安,开始酝酿与韩国青年战地工作队的合并。1941年元旦,韩国青年战地工 作队整建制改编为韩国光复军第五支队,外出学习的韩悠韩也随之转隶第五支队。1942年4月,韩 国光复军调整编制成立新的第二支队,支队部迁于西安城南杜曲(即今韩国光复军驻地旧址纪念 标示石坐落地),韩悠韩又改任支队宣传组长。 1943年3月1日,为纪念三·一运动,韩国光复军第二支队在西安陇海路礼堂举行隆重大会,陕西 党政军各界及韩侨五百多人参加。在会议后半段的韩国音乐招待会上,韩悠韩率韩国光复军第二 支队宣传组及士兵歌咏表演队演出了韩国民歌《梧桐树》、《土风舞曲》、军歌《最后的决战》、《白头 山进行曲》等节目,并亲自演唱了《美丽的祖国》和《牧歌》两首歌曲。 10)1944年3月,为了慰劳中国伤 兵并纪念三·一运动,韩国光复军第二支队在西安梁府街青年堂再次公演《阿里郎》,韩悠韩依然身 兼编剧、导演、主演数职。此次表演阵容更为强大,著名舞蹈家吴晓邦亲自设计指导舞蹈动作,其高 足伍依文饰演女主角,青年男中音歌唱家翟立中也在剧中一展歌喉。11)尽管该剧在四年前已经演 出过一次,但此番仍然引起巨大反响。1944年3月至6月间,韩悠韩又率领韩国光复军部分官兵、艺 术班少数教师和学生赴陕西宝鸡公演《阿里郎》十余场。 12) 在这个过程中,韩悠韩还创作了包括《光复军第二支队队歌》、《鸭绿江进行曲》、《祖国进行曲》等 反映爱国情怀和抗争意志的歌曲,曲调大都沉雄刚毅、乐观坚定、豪迈壮烈,具有强烈的艺术感召 力。 8) 梁茂春:《中韩音乐交流的一段佳话—音乐家韩悠韩在中国》,《音乐研究》2005年第1期,第50页。 9) 石源华:《韩国光复军战史述论》,《军事历史研究》,1998年第3期,第71-72页。 10) 王梅:《抗战时期西安韩国光复军事略》,《文博》,2005年第3期,第15页。 11) 笔者2014年2月在西安对梁文亮、杨祺、孙毅的采访。 12) 笔者2014年2月在西安对杨祺的采访。

45제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 (三)在中国儿童教育机构中的艺术活动 1941年春,韩悠韩从重庆返回西安后,在繁忙的宣传工作之余又投身于中国儿童艺术教育事业 之中。抗战爆发后,宋美龄、邓颖超等创建了以抚养和教育战乱难童为宗旨的慈善机构——中国战 时儿童保育会。1940年4月,中国战时儿童保育会在陕分支——陕西省战时第二保育院在西安后宰 门成立。13)1941年春,陕西省战时第二保育院从全院300多名难童中,挑选了数十名大约十岁左右 且具有艺术潜力的孩子组建艺术班,韩悠韩被聘为首任班主任。 14) 韩悠韩为艺术班设置了四至五个不同的专业方向,其本人基本不参与授课,15)但设法聘请了包 括关筑声、赵春翔、宋凯沙、吴晓邦、盛婕、伍依文、游惠海、王海天、刘国瑞、周善同、王秋松、王景 羲、翟立中、郞毓秀、范里等在内的一大批知名艺术家或中青年实力派在艺术班任教。 同时,韩悠韩在艺术班先后创作了童话歌剧《小山羊》、歌唱朗诵剧《没有家的孩子》、歌舞剧《胜 利舞曲》、古装神话歌剧《宝剑的故事》、纯儿童歌剧《六足世界》及《陕西省第二保育院院歌》等优秀 作品。其中,《小山羊》根据格林童话改编,叙述了羊妈妈和小羊合力打败大灰狼的故事,按照韩悠 韩的说法,这是“献给10岁以下的儿童的”; 16)《没家的孩子》描写了抗日战争中儿童的悲惨生活和 斗争,这属于“献给14岁以下的儿童”的; 17)而《胜利舞曲》则是一部完全的成人抗日题材的作品,在 韩悠韩看来,这是“献给14岁以上的儿童”的;18)《宝剑的故事》根据鲁迅小说《铸剑》改编,讲的是中 国古代铸剑师干将莫邪的故事;《六足世界》则是一部描写昆虫世界的儿童剧。 19) 韩悠韩在艺术班另一项重要工作是排练与演出。在所有演出节目中,大型儿童歌舞剧《胜利舞 曲》最具代表性。该剧有六首曲目,结构完整、情节复杂,与时代背景紧密贴合。但是,由于场面宏 大,该剧仅演员就多达46人,20)再加上全套的管弦乐队和其他辅助人员,堪称一支庞大的队伍,其 排练难度及对组织和协调能力要求之高可想而知。在韩悠韩等的精心组织下,排练结果令人相当 满意,韩悠韩甚至打出了“立体派的装置, 现代化的灯光, 崭新的舞装, 伟大的场面"这样的演出宣 传。 21)由于组织有力、排练科学,《胜利舞曲》及《小山羊》、《没家的孩子》等均成为艺术班的王牌节 目。在西安观看过艺术班演出的国内外各界要人包括蒋介石、宋美龄、何应钦、林语堂、陈纳德、魏 德曼及英国议会访华团等;演出地点则遍及包括东大街黎明剧院、易俗社等西安市各大知名场馆。 22) 1944年秋以后,韩悠韩因工作方向调整离开艺术班。 13) 中国战时儿童保育会联谊会:《中国战时儿童保育会大事汇编》,中国战时儿童保育会联谊会网站(http://www.zgzsetbyh.com)下载,第72页。 14) 梁茂春:《抗战时期西安的儿童音乐教育——记韩悠韩主持的陕西第二保育院儿童艺术班》(上),《歌剧》,2014年第4期,第52页。 15) 笔者2014年2月在西安对杨祺的采访。 16) 韩悠韩:《我怎样编导这三个歌剧》,《西北文化日报》,时间版次不明。 17) 韩悠韩:《我怎样编导这三个歌剧》,《西北文化日报》,时间版次不明。 18) 韩悠韩:《我怎样编导这三个歌剧》,《西北文化日报》,时间版次不明。 19) 笔者2014年5月8日、28日在西安对梁文亮、杨祺、孙毅的采访。 20) 梁茂春:《韩悠韩的儿童歌舞剧创作——被遗忘了的抗战时期的五部儿童歌舞剧》(下),《歌剧》,2013年第8期,第55页。 21) 韩悠韩之子韩宗洙提供给笔者的韩悠韩遗物《演出说明书》照片。 22) 笔者2014年2月在西安对杨祺的采访及2014年4月对霍风的电话采访。

46 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 三、韩悠韩在西北地区艺术活动的影响与评价 (一)抗战和韩国独立运动宣传方面 韩悠韩抵达西安后加入了正规的军事训练机构——战时工作干部训练团第四团,并被授予中国 军队中校军衔。军衔是“区分和表明军人身份等级的称号和标志”23),其作用在于明确军中指挥关 系和相互责任,同时亦是国家给予军人的荣誉。对于一个韩国人来说,此中之意义无疑是深远的。 这意味着,尽管韩悠韩以音乐教官的身份开展的抗战音乐教育和艺术宣传活动,并不属于直接作 战行动的范畴,但作为中国抗战军事训练活动的正式参与者,韩悠韩已经成为中国庞大抗日武装 力量中的一员,获得了中国军方的认可。韩悠韩原本看似单纯的艺术和教育活动,已经打上了战时 干训和对日斗争准备的军事烙印。 而韩悠韩担任战时工作干部训练团第四团韩国青年训练班教员,更使他的艺术教育活动与韩国 独立运动紧密的联系在一起。已知韩国青年训练班毕业学员70余人中,至少8人考入黄埔军校第 七分校,23人参加韩美OSS特训班,4人赴印缅战区与配合英军作战,19人于1963年获韩国总统表 彰,22人于1977年获授韩国建国勋章。24)仅从这一点看来,韩悠韩的教学活动就具有特殊的历史意 义。而韩悠韩在战时工作干部训练团第四团期间创作的《战士歌》和《正义之歌》,不仅具有一般抗 日爱国歌曲的特性,更由于其为中韩两国抗日人士合作的结晶而成为两国共御外侮的历史见证之 一。 在参加韩国青年战地工作队和韩国光复军的工作后,韩悠韩艺术活动中韩国独立运动的印记愈 加凸显。第二次世界大战中的中韩两国应属盟国关系,而且韩国受到日本的压迫时间更早。不过, 并非所有的中国人都了解这一情况,而韩国人士在中国进行反日独立运动又离不开中国军民的协 助,这就需要进行大量卓有成效的宣传工作。 在这个过程中,韩悠韩发挥了十分重要的作用。仍以《阿里郎》为例,该剧由于艺术水准高超,甫 经公演便取得轰动效应,4年后再次演出依然反响热烈,至于其后韩悠韩率领剧团远赴宝鸡的公 演,则更成为当地文化生活的一次盛宴。当时西安乃至西北各主要报刊都先后进行了大幅报道,《 阿里郎》不仅成为人们街巷议论的热点话题,更成功成为中国人民了解韩国反日斗争悲壮历史的 一个重要窗口,而且这个窗口已经延伸到中国西北更广阔的地区。当然,韩悠韩的优秀作品并不限 于《阿里郎》,还包括《韩国一勇士》等。 可以说,韩悠韩反映韩国抗日历程的艺术作品,都在相当程度上增加了中国各界对韩国独立运 动的同情和理解,为旅华韩国人士展开救亡活动提供了有利的舆论基础和社会环境。从另一个角 度去看,韩悠韩这些体现不屈抗争精神的作品,对于正在经历残酷对日斗争的中国军民和韩国流 亡人士来说,亦是一种激励和鼓舞,进一步坚定了中韩两国人民并肩抗敌的顽强意志。包括《阿里 郎》在内的韩悠韩的诸多优秀作品,已成为抗日战争期间珍贵的音乐历史文物,及中韩两国共同抵 23) 中国人民解放军军事科学院:《中国人民解放军军语》,军事科学出版社,1997,第164页。 24) ][韩]韩诗俊:《韩国光复军研究》,一潮阁出版社,1997,第320—345页综合整理。

47제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 抗外国侵略的宝贵艺术见证。 担任韩国光复军第二支队宣传组长后,韩悠韩还组织参与了一些其他宣传活动。在1944年3月举 行的的韩国光复军纪念三·一运动纪念大会的音乐招待会上,与会的陕西省主席熊斌、副主任谷正 鼎等要员对韩悠韩及其部下精心的准备和完美的发挥颇为赞赏。韩悠韩的演出不仅为此次重要会 议划上圆满的句号,其艺术表演本身也加深了西安军政各界对韩国文化和历史的了解,进而扩大 了韩国光复军和韩国独立运动的影响。 (二)中国儿童艺术教育方面 韩悠韩担任陕西省战时第二保育院艺术班第一任班主任期间所取得的成就,是中国儿童艺术教 育史上浓墨重彩的一笔。 首先,韩悠韩为艺术班进行的专业设置、师资力量配备,达到那个时代和环境难以想象的超高水 准。韩悠韩将艺术班分为五个“系”:一是音乐系,主任为关筑声;二是美术系,主任为赵春翔;三是 文学系,主任为宋凯沙;四是戏剧系,未设主任;五是舞踊系,负责人是伍依文和游惠海。25)分专业 教学可以使不同兴趣和特长的孩子能够受到不同侧重的教育,既有利于儿童的全面发展,又能够 充分发挥他们的潜力。即使是在70多年后的今天,这种类似高等教育设置的儿童教育模式也并不 落后,这反映出韩悠韩对儿童艺术教育理解的深入。 在师资力量方面,韩悠韩也以其超乎寻常的能量为艺术班选聘了一大批堪称一时之选的优秀人 才。例如,音乐系主任关筑声是著名的满族小提琴演奏家;美术系主任赵春翔师从林风眠、潘天寿 大师,系著名画家;文学系主任宋凯沙是《西北文化日报》知名记者;舞踊系负责人伍依文、游惠海 是著名舞蹈艺术家和理论家吴晓邦、盛婕夫妇的学生,均为优秀青年舞蹈家;音乐教师中,王海天 是北师大德国钢琴教授的高徒;周善同是卓越的小提琴演奏家;翟立中是青年歌唱家;文学教师王 景羲是著名的词作者;美术教师范里则是著名版画家。26) 第二,韩悠韩为儿童编写创作了包括童话剧、朗诵剧、歌舞剧、歌曲等一大批杰出作品。仅从戏剧 类作品来分析,涵盖了历史与现实、儿童与成人、神话与动物等各种题材,类型相当广泛,既反映了 儿童剧故事简单又不失曲折的特点,还以不同层次适应不同年龄孩子理解和表演能力的差别;其 中一些剧目还体现了反日斗争的时代主题,也非常适合成人观赏。加上韩悠韩的精心排练,艺术班 的演出成为展示西北地区儿童艺术教育成就的一张名片;同时,由于观众中包括了美军飞虎队的 创建者陈纳德将军、二战中国战区参谋长魏德曼将军及英国议会访华团等外籍军政要员和团体, 韩悠韩的作品又成为中国战时外交活动的一个小小闪光点。 第三,韩悠韩提倡通过观摩艺术演出来促进学生艺术水准的提升,这种新型教学形式获得了极 佳的教育效果。西安作为当时西北地区的文化中心,经常举办大型文艺演出。韩悠韩认为艺术班学 生经常性观看各种高水准演出,近距离接受艺术熏陶,很有益于艺术感悟力的提升。当时著名戏剧 25) 各系名称来自韩悠韩之子韩宗洙提供给笔者的韩悠韩遗物《儿童艺术班分系表》照片。各系主任、负责人名称来自笔者2014年5月在西安对杨祺、梁文亮的采访。 26) 笔者2014年2月在西安对杨祺、梁文亮、孙毅的采访及2014年4月对霍风的电话采访综合整理。

48 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 家田汉等常西安青年堂排演《雷雨》、《日出》、《原野》等话剧,经韩悠韩协调,每次演出都会为艺术 班预留座位,田汉还曾专门为艺术班学生讲解角色处理等戏剧知识;除青年堂外,西安市其他不少 剧院也都留下过艺术班学生观摩学习的足迹;另外,每当有艺术家途经西安,韩悠韩闻讯必定设法 邀请,著名歌唱家俞以先及曾就读于比利时布鲁塞尔皇家音乐学院的著名女高音歌唱家郞毓秀等 都曾专门为艺术班演出或做讲座;有时遇到周末没有演出,韩悠韩则会将西安的天主教堂和基督 教堂的神父、牧师们请到艺术班,举办小型的古典音乐会。 27) 抗战期间物质严重匮乏,艺术班缺乏教材和乐器,为此教师们不得不自行编写教材和自制部分 乐器,师生们的饮食也极简陋。然而,在韩悠韩先进的儿童艺术教育理念和不拘一格、丰富多彩的 教育实践方式的指导下,这个仅有几十人而且条件非常艰苦的小班级,却培养为数众多的杰出艺 术人才。建国以后,张孔凡、高经华、梁庆林均进入北京中央乐团成为演奏家;杜梦山成为北京电影 制片厂交响乐团演奏家;何金祥担任中央民族学院音乐系主任;袁世正担任南京军区前线歌舞团 乐队指挥;金欲华在中央音乐学院任教;梁文亮任西北大学美术教研室主任,是知名水粉画家;杨 祺长期担任西安市艺术学校校长,为西北曲艺界培养了大批人才。还有一些学生以后未从事文艺 工作,但由于早年接受了良好的教育,也在各自的领域取得成功。例如,孙毅曾任西安医学院教授、 附属医院妇产科主任;杨秀兰是西安铁路公安局高工,西北地区著名指纹技术专家。28)不难看出, 韩悠韩的儿童教育方法是成功的,这对于今天的中国儿童教育乃至整个教育工作仍有深刻的借鉴 意义。 27) 笔者2014年5月在西安对梁文亮、杨祺的采访。 28) 艺术班学生去向问题由笔者2014年对韩悠韩的中国学生杨祺、梁文亮、孙毅的多次采访内容综合整理而成。

49제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 作者简介: 王梅,1962年生,西安博物院副院长、研究员,主要从事博物馆陈列展览和西北地区近现代史研 究。(中国西安 邮编:710001) 蒲元,1979年生,武警工程大学讲师、上校,主要从事抗日战争史研究。(中国西安 邮编:710038) Hanuhan’s Art Activities and His Influence in Northwest China WANG Mei PU Yuan Abstract: During the War of Resistance against Japan, Korean patriotic and musician Hanuhan embarked on a large number of art creation, information and education activities in northwest china (which takes Xi’an, Shaanxi as its center). He made notable achievements in Korea Independent Campaign publicity, the War of Resistance against Japan propaganda in the rear area, china, and China children’s art education, whichhas exerted active Influence on the development of Korea Independent CampaignandChina children’s education. Key words:Hanuhan; northwest; art; influence

50 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 王梅, 「韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향」에 대한 토론 김광재(국사편찬위원회) 중국 서안에서 활동했던 韓悠韓(韓亨錫)의 예술구국운동에 대한 중국 서안박물원 王梅 부원장님의 글을 기쁜 마음으로 읽었습니다. 처음 토론을 부탁받았을 때는 그동안 중국에서만 뵈었던 왕매 원장님을 한국에서 뵐 수 있겠다는 기대가 들었습니다. 그런데 전세계에 유행하고 있는 코로나19로 인해 직접 한 국에 오시지 못한다는 소식을 듣고 여간 섭섭한 마음이 들지 않았습니다. 그래도 코로나19가 시작되기 직전인 2019년 9월 하순 토론자가 서안에 출장 갈 기회가 있어서 오랫동안 격조했던 왕 원장님을 뵐 수 있었던 것은 지금 생각하면 그나마 다행이지 않을 수 없습니다. 왕 원장님은 중국 서안에서 활동했던 한국광복군에 대해 관심을 가지고 꾸준히 연구해오고 계십니다. 제가 알기로는 2000년 이후 왕 원장님은 서안을 방문한 한국 독립운동사 연구자들과 교류하면서 한국 학계와 인연을 맺게 되었습니다. 토론자 역시 광복군에 대해 글을 쓰던 2000년대 초반 이후 정기적으로 서안을 방문하여 광복군의 유적지를 답사하고 자료를 수집하는 과정에서 왕 원장님을 알게 되었습니다. 당시 서안사변기념관에 근무하시던 왕 원장님은 바쁜 업무 중에도 불구하고 서안 일대 광복군 관련 유적 지를 안내해주셨습니다. 왕 원장님의 도움으로 서안 시내 광복군 총사령부 구지, 서안 교외 杜曲의 광복 군 제2지대 본부 구지를 답사하고 광복군 대원들을 기억하던 현지 노인들로부터 구술을 청취할 수 있었 습니다. 오늘 여기 오신 한시준 교수님도 그때 함께 답사하였던 적이 있습니다. 이래저래 한국 연구자들 이 왕 원장님께 신세를 진 바가 적지 않다고 하겠습니다. 토론자 역시 왕 원장님으로부터 많은 도움을 받 았기에 이 자리를 빌어 깊은 감사를 드립니다. 오늘 왕 원장님께서 발표하신 한유한의 예술구국운동에 대해서는 이제는 국내에서도 어느 정도 소상 히 연구되어 있습니다. 그럼에도 불구하고 왕 원장님의 글은 한국 학계의 연구와는 다른 차별성을 보여 주고 있습니다. 발표문은 중국측 자료를 많이 활용하여 한유한의 예술구국활동을 차분하게 서술하고 있 습니다. 특히 한유한을 기억하고 있는 현지 인사들의 구술을 활용하고 있는 점이 특장이라고 보여집니 다. 중국 현지에서만 가능한 이러한 점은 한국 학계의 연구에 기여하는 바가 크다고 생각합니다. 토론자 는 왕 원장님의 글에 충분히 동감하고 별다른 이의가 없습니다. 다만 이 자리를 빌어 향후 서안지역 광 복군 연구의 진전을 위해 왕 원장님께 부탁드리고 싶은 두가지 사항을 말씀드리는 것으로 토론을 대신 하고자 합니다. 첫째, 1940년대 한유한의 아리랑 가극은 서안 시내뿐만 아니라 寶鷄 같은 주변 도시에서도 많이 공연 된 것으로 소개하셨습니다. 그래서 향후 노력 여하에 따라 아리랑을 비롯한 한유한이 만든 가극의 공연 모습을 담은 사진이나 영상이 좀 더 발굴될 수 있지 않을까 생각합니다. 현재 한유한이 기증한 아리랑 가 극 포스터와 스틸 사진이 1-2장 공개되어 있지만 공연 회수가 적지 않았던 것을 볼 때 공연 사진이나 영

51제2주제_韓悠韓의 중국 서북지역에서의 예술 활동과 영향 상이 추가적으로 나올 여지는 있다고 생각됩니다. 예전에 중국 현지에서 1930년대 후반 조선의용대 대 원들과 김원봉의 연설 모습을 담은 영상이 발굴되었던 예에서 잘 알 수 있습니다. 또 1945년 8월 초 김구 등 임시정부 대표단이 중경에서 서안으로 가서 OSS훈련을 마친 광복군 대원들을 시찰하고 OSS 도노반 국장과 회담을 촬영했던 동영상 자료를 찾는 것도 숙제입니다. 이를 위해 국사편찬위원회나 독립기념관 두 기관이 노력하고 있지만 공동으로 노력할 필요도 있겠습니다. 아리랑 가극의 공연 활동 사진이나 영 상을 찾는데 왕 원장님의 역할을 기대해봅니다. 둘째, 서안지역 임시정부 및 광복군 활동 유적지에 대한 고증을 심화했으면 합니다. 특히 서안 두곡의 광복군 제2지대 본부의 내부 배치와 구조를 고증했으면 합니다. 서안의 광복군 제2지대 본부는 1942년 이후 서안 교외 두곡에 있었던 관제묘, 즉 관운장을 모신 사원에 주둔했었습니다. 관제묘의 정문 모습은 1945년 8월 초 서안을 방문했던 김구와 OSS 도노반 국장 일행이 제2지대 본부에서 회담을 마치고 회담 장소를 나서는 장면의 사진에서 볼 수 있습니다. 당시 광복군이 주둔했던 관제묘는 꽤 규모가 있었습니 다. 항일전쟁기 중국 군대는 절간이나 도교사원에 주둔한 경우가 많았습니다. 중국군의 지원을 받던 한 국광복군도 마찬가지였던 것 같습니다. 그런데 1949년 신중국 성립 후 관제묘는 철거되고 그 자리에 양 참(양곡창고)이 들어섰습니다. 철거된 관제묘는 근처에 축소된 형태로 복원되었습니다. 요즘도 서안에 들르는 한국인들은 광복군 주둔터였던 서안 두곡의 양참 마당을 한번 둘러보고 가곤 합니다. 그런데 현 재의 양참이 광복군 제2지대 본부가 있었던 정확한 위치이거나 원래의 모습이 아니기에 본래의 공간 모 습을 고증할 필요가 있겠습니다. 예전에 토론자가 왕 원장님과 함께 두곡 광복군 유적지를 답사했을 때, 그곳 촌로가 광복군 제2지대 본부가 있었던 관제묘의 평면도를 그려주고 아울러 광복군 제2지대가 두 곡 관제묘에 본부를 차리고 활동하던 모습을 구술한 적이 있습니다. 그때의 평면도와 촌로의 구술, 미국 OSS문서 등을 함께 활용한다면 광복군 제2지대 본부 공간의 모습에 대해 흥미로운 내용이 나오지 않을 까 합니다. 이번 학술회의 주제가 “한국광복군의 기억과 일상”이고 그런 의미에서 광복군 제2지대 본부 의 공간을 시각적으로 복원하여 그 안에서 활동했던 광복군의 생활이나 일상을 상상해 보는 것도 의미 가 있다고 하겠습니다. 향후 한유한과 광복군 관련 자료 발굴과 광복군 활동 공간의 고증에서 왕 원장님의 역할이 크게 기대 됩니다. 끝으로 광복군 한유한의 예술 활동 및 그 영향에 대한 좋은 글을 발표해주신 왕매 원장님께 다시 한번 더 감사의 말씀을 드리면서 토론을 마칩니다.

한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 정호기(전남대) - 기념일, 교과서, 전시관을 중심으로 - Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 광복군 관련 기념일과 의례 Ⅲ. 교과서의 광복군 구성 Ⅳ. 전시관의 광복군 재현 Ⅴ. 맺음말

55제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 한국광복군에 관한사회적 기억의 형성과 변화 - 기념일, 교과서, 전시관을 중심으로 - 전남대학교 정호기 Ⅰ. 머리말 한국광복군(이하 광복군)이 처음으로 한반도에 진출한 날은 일본이 항복을 선언하고 3일이 지난 8월 18일이었다. 미군 18명과 광복군 4명(이범석, 신일, 노능서, 장준하)이 탑승한 C-47수송기는 시안비행장 을 이륙해 12시경 여의도비행장에 착륙했다.1) 중국에 파견된 미국 전략사무국(OSS, Office of Strategic Services)의 협조 아래 1945년 5월부터 준비했던 국내진입작전은 아니었으나, 무장 광복군이 고국 땅을 밝은 것이다. 그런데 광복군이 고국 땅에 머루른 시간은 하루가 조금 넘었을 뿐이었다. 광복군 이행은 일 본군의 완강한 반발로 8월 19일 오후 5시경 여의도비행장을 이륙해 7시 50분경 산둥성 유현비행장으로 귀환했다. 일본군은 여전히 전쟁 중이었던 것이다.2) 광복군은 오광선을 국내 잠편 지대장으로 임명하는 것을 비롯해 상해, 항주, 한구, 남경, 북경, 광주에서 확군(擴軍)에 들어갔다. 광복군의 활동과 환국 준비 소식은 국내 언론에 종종 보도되었으며, 기대와 선망을 갖게 했다. 아쉽게도 이러한 분위기는 오래가지 못했다. 1946년 5월 16일, 광복군 총사령관 이(지)청천은 '광복군 복원 선언'을 발표했다. 김구를 비롯해 대한민국임시정부(이하 임시정부) 요인들이 개인자격으로 환국 한 것은 1945년 11월이었다. 그러므로 광복군은 이로부터 약 반년 동안 중국 관내에서 활동하다가 국내 복귀를 공식화했다고 할 수 있다. 언론에서는 광복군이 정규군을 편재되고 있으며,3) 광복군에 참여하는 젊은이들이 늘고 있다고 전했다.4) 이 시기 한반도는 좌우이념 갈등과 혈투가 나날이 격화되었고, 미군정 1) 장준하, 『돌배개』, 세계사, 2007, 343쪽. 2) 기광서, 「소련군의 '해방적'역할과 북한의 인식」, 『8·15의 기억과 동아시아적 지평』, 선인, 2006, 194쪽. 3) 『동아일보』, 1945년 12월 4일 「정규국방군 새로 편제」. 4) 『동아일보』, 1945년 12월 5일 「순충에 넘치는 진정한 혈서」.

56 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 의 견제와 필요에 따라 임시정부의 정치사회적 입지는 위축되고 있었다. 이러한 시국에 중국 내의 광복 군이 관심을 받기란 현실적으로 어려웠다. 임시정부 요인도 개인자격으로 조용히 환국한 마당에 광복군 이 정규군으로 인정받고 귀환한다는 계획은 희망사항이었을지 모른다. 게다가 미군정은 1946년 1월 21 일 법령 제28호를 발표하여 군사단체의 해산을 명령했다. 이에 오광선이 이끌던 광복군 국내지대도 3월 2일 해체했다. 2월경부터는 적지 않은 광복군이 개인자격으로 귀국하고 있었다.5) 그러므로 광복군 복원 선언은 해산 절차와 다를 바 없는 고육지책이었다. 환국한 광복군은 더 이상 군 대일 수 없었다. 군사적 성격을 갖는 임의단체라고 하기는 명분이 약했다. 해산한 광복군은 연고관계에 따라 청년단체 설립에 참여 또는 편입되었다. 국내지대 대원들은 오광선이 결성한 광복청년회(1946. 4.) 에 합류하거나, 해안경비대와 국방경비대로 편입되었다.6) 다른 지대들의 광복군도 지휘관을 따라, 연고 를 쫓아 청년단체들에 합류했다. 그 중에서도 이범석이 결성한 조선민족청년단(1947. 5.)과 지청천이 주 도해 제 청년단들을 통합 결성한 대동청년단(1947. 9. 21.) 등에 가입한 사람이 많았다. 독립운동과 독립전쟁에서 광복군의 활동과 경험이 회자되고 반추되기도 했지만, 시간이 흐를수록 퇴 색했다. 광복군 경력을 기반으로 정계에 진출했던 고위층들도 한줄 이력으로 기재하는 게 보통이었다. 이승만 정부는 임시정부, 김구, 광복군으로 이어지는 연쇄구조를 탐탁히 여기지 않았다. 광복군의 존재 감 위축에는 김구의 암살을 둘러싼 갈등과 반목도 한몫했다. 이런 분위기는 이승만 정부시대를 관류했다. 이러한 이유에서인지 광복군 연구는 임시정부사의 일부로 다루어졌고, 그나마 1970년대에 들어서 실 현되었다.7) 광복군 수기나 전기 그리고 평전이나 소설 등은 한국전쟁 이전부터 간행되었지만,8) 활발해 진 것은 1970년대에 들어서였다. 논문은 1980년대에 들어 점진적으로 늘어났고, 단행본은 1990년대에 들어 가시화되었다.9) 광복군에 관한 연구들의 특징은 대부분이 1945년 이전까지를 시간 범위로 설정하 고 있다는 것이다. 즉 광복군에 관한 연구들은 1945년 이전에서 주제와 소재를 발굴했으며, 창립에서 해 산까지의 운영과 활동을 복원하는데 중점을 두었다. 그리하여 광복군 창립과 운영, 체제와 구조의 변화, 중국 국민당과의 관계, 인도와 버마전선에서의 활약, 미군과 연합 훈련작전, 광복군 확군과 국내지대 결 성을 복원하고 구성하는데 주력했다. 이 글은 1946년 이후 광복군에 관한 사회적 기억이 어떻게 형성되었고, 변화했는가를 살펴보고자 한 다. 이 글에서 주요하게 살펴볼 대상은 기념일과 의례, 교과서, 그리고 전시관이다. 제프리 K. 올릭(Olick, Jeffrey K.)은 페터 라이첼(Reichel, Peter)의 연구를 통해 기억의 정치 연구에서 네 가지 매체를 제시했 다. 10) 이 글은 정서적 매체로서의 기념일과 의례, 도구적-인지적 매체로서의 역사서, 미학적-표현적 매체 로서의 전시관을 중심으로 고찰할 것이다. 기념일은 경축일과 국가기념일, 민간부문에서의 기념일 혹은 추모일을 의미하며, 의례는 이러한 기념일을 계기로 이루어지는 기억 행위를 포괄한 개념으로 사용한다. 역사서는 공식적이거나 표준적 도구로 제시되는 역사교과서들 가운데 고등학교용을 대상으로, 교과과 5) 『동아일보』,1946년2월5일「광복군 오백오십 명 전재동포와 함께 환국」. 6) 김민호, 「한국광복군 국내지대의 결성과 활동」, 『한국독립운동사연구』49,독립운동사연구소,2015,217쪽. 7) 1970년대에 간행된 광복군 연구 또는 자료는 다음과 같다. 독립운동사편찬위원회, 『독립운동사(제4권)임시정부사』,독립유공자사업기금운용위원회,1972. 자료로는 국사편찬위원회가 1970~1973년에 간행한 『한국독립운동사자료(임정편)』1~3과,독립운동사편찬위원회가,1973~1976년에 간행한『독립운동사자료집(임시정부자료집)』이 있다. 8) 발간시기로 보면, 이러한 유형의 광복군 기록은 지헌모가 1949년에 발간한 『청천장군의 항일투쟁사』,삼성출판사가 처음이었던 것으로 보인다. 9) 이현희, 『한국광복군』,독립기념관 한국독립운동사연구소,1991.한시준,『한국광복군 연구』,일조각,1993이 초창기 연구들로 파악된다. 10) Jeffrey, K. Olick, 강경아 역, 『기억의 지도』,옥당,2011,169쪽.

57제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 정 개편에 따라 서사 주제와 내용이 어떻게 달라졌는가를 고찰한다. 역사교과서는 국사편찬위원회의 ‘우 리역사넷’에 탑재되어 있는 교과서들, 박근혜 정부에서 제작되었다가 배포가 중단된 교과서, 그리고 현 재 고등학교에서 채택한 미래엔 출판 교과서가 활용되었다. 전시관은 광복군의 두 가지 측면, 즉 ‘전쟁사’ 와 ‘독립운동’의 맥락에서 어떻게 재현되었는가를 주목해 파악할 것이다. Ⅱ. 광복군 관련 기념일과 의례 1) 제6공화국 이전 미군정과 이승만 정부는 독립운동, 특히 아시아 지역에서 독립전쟁을 주도했던 이들을 경원시했다. 이 승만 정부는 친부역자와 일제의 잔재를 청산하고 정통성을 확립하는데 미온적, 방관적 입장을 취했다. 정부 수립 초기에는 독립운동의 유력 인사들에게 반감을 표하기도 했다.11) 하지만 독립운동의 상징성과 의미의 전유까지 멀리했던 것은 아니다. 이승만 정부시기에 독립유공자로 포상을 받은 사람은 총 4명이 었다. 제1호는 초대 정부 대통령 이승만이었고, 제2호는 부통령 이시영이었다. 이들은 1949년에 대한민 국장을 받았는데, 한국인 포상은 이것이 끝이었고, 제3, 4호 포상 대상자는 외국인이었다. 1950년에는 미국인 호머 베잘렐 헐버트(Homer Bezaleel Hulbert)에게 독립장이, 1953년에는 대만 총통 장개석에 게 건국훈장 대한민국장이 수여되었다.12) 그러므로 3‧1절과 광복절에서 임시정부와 광복군이 조명되 리라 기대하기는 어려웠다. 광복군에 관한 사회적 기억이 차츰 살아난 것은 1960년 4‧19혁명 이후였다. 장면 정부는 10월 1일을 ‘신정부 수립 경축의 날’로 지정하고, 독립운동 공로자 11명에게 표창장과 기념품을 수여했다. 광복군 관 련자는 5명(이강, 신숙, 김중하, 김학규, 오광선)으로,13) 과반수에 육박했다. 한국광복군전우회는 남북학 생회담을 비롯해 통일운동의 분위기가 고조되던14) 1961년 5월 14일 지청천의 묘 아래에 광복군 유해 8 위를 안장했다.15) 이들 유해는 동지들과 개선했으나, 십 수 년 간 사찰에 방치되어 있었다. 이 일은 미군 정기와 이승만 정부시대 광복군의 사회적 위상을 보여주는 일례였다. 유해 안장에 앞서 태고사(조계사) 에서 공군군악대 조악에 맞춰 ‘전몰유해안장례식’을 거행되었다. 16) 광복군에 대한 사회적 조명은 5‧16군사정변 이후 보다 개선되었다. 군사정부는 1962년 제43주년 11) 윤영오, 『역사 바로 세우기』,미래미디어,1996,32~33쪽. 12) 김신섭, 『달력 속에서 만나는 숨은 우리 날 찾기1』,씨앤드씨그룹,2000,42쪽. 13) 『경향신문』,1960년9월30일「독립운동자 표창 신정부 수립 경축일에11명」. 14) 1961년 5월 13일 서울운동장에서는 3만여 명이 참가한 가운데 ‘남북학생회담 환영 및 통일촉진 궐기대회’가 열렸다. 15) 『경향신문』,1961년5월3일「팔주의 광복선열 지 장군 묘하 안장」.8명은 전일묵,김찬원,김천성,문학준,정상섭,김운일,김성률,안일득이었다. 16) 『경향신문』,1961년5월14일「광복군 동지 안장식」.

58 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 3‧1절을 기념해 ‘독립유공자’에게 훈장을 수여했다.17) 독립유공자에 대한 대규모 훈장 수여는 이때가 처음이었다. 수상자 선정 범위는 한말의병부터 광복까지였다. 이 행사는 군사 정부가 이승만 정부와의 차 별성을 부각하고, 임시정부와 광복군을 비롯해 독립운동에서 정통성을 확보하려는 전략으로 해석될 여 지가 충분했다. 군사 정부의 구상은 상훈 대상자 자격의 적합성 논란으로 퇴색했다. 상해임시정부 의정 원 부의장이었던 김창숙은 일제에 투항했거나 내통자들이 대상자에 포함되었다고 지적했다. 또한 반드 시 수상을 받아야 할 사람들은 누락되었고, 상훈 등급 선정이 부적절하다고 비판했다.18) ‘독립유공자 포 상심사위원회’는 2월 27일 회의를 열고, 대상자를 다시 검증했다.19) 그 결과 2월 28일에 여러 명의 수훈 이 취소되고, 이동녕 등을 포함해 206명을 건국공훈자로 최종 선정했다. 이 과정에서 광복 후 조선공산 당에 가입한 사실과 한국전쟁 시기에 피살당했음을 이유로 (광주학생독립운동의 주역인) 장재성에 대한 수훈이 취소되었다.20) 김창숙은 친일부역자를 추려야 한다는 취지로 문제를 제기했는데, 포상심사위원 회는 이념의 잣대도 들이댔던 것이다. 이때 김구는 건국공로훈장(중장)을 받았고, 광복군으로는 지청천 등이 훈장을 받았다. 광복군은 1962년 광복절을 전후해서도 재론되었다. 『경향신문』은 ‘항일투쟁회고’ 라는 연재에서 광복군 참여자들과 활동 그리고 회고와 의미를 기사화했다. 제44주년 3‧1절에는 지난해보다 월등히 많은 670명에게 훈포장과 대통령 표창이 수여되었다. 광복 군에서는 이범석이 건국공로훈장 복장을 받았다. 단장을 수여받은 광복군은 ‘임정광복군’으로 고운기 외 14명이, ‘만주광복군’으로는 조병절 외 7명이었다.21) 훈포장 명단이 발표되던 즈음 정치권에서는 민 정 이양 여부로 뜨거웠다. 제5대 대통령 선거(10월 15일)와 제6대 국회의원 선거(11월 26일)를 앞둔 제 18회 광복절에는 605명에게 훈장과 포장 그리고 대통령 표창이 이루어졌다. 사회부문 인사들에게는 훈 장 또는 포장을 수여하고, 광복군 342명에게는 품격이 낮은 대통령 표창을 수여했다.22) 이번에도 광복 군의 표창 대상자 선정이 적절한가를 두고 논란이 일었다. 제43주년 3‧1절에서와 마찬가지로 부자격 자가 포함되고, 반드시 포함되어야 할 사람들이 누락되었다는 것이다.23) 친일부역자와 이승만 정부에서 독재의 선봉에 섰던 사람들이 표창장을 받았다는 것이 특히 문제가 되었다. 대통령 표창은 광복절 경축 식에서 수상되지 않고, 집으로 배송되었다. 이것은 경축식의 상징적 효과만 취한 것 아닌가 하는 의문의 여지를 남겼다. 광복군이 경축일에 다시 등장한 것은 1968년 제49주년 3‧1절이었다. 박정희 대통령은 경축사에서 ‘ 우리는 지금 북괴로부터 6‧25 이래 최대의 도전을 받고 있다’고 규정하고, 이에 맞서기 위해 백만 명의 향토예비군을 창설을 비롯해 각종 전력을 강화 또는 증강할 것이라고 했다. 3‧1절 경축사였으나, 주된 내용은 북한을 향한 것이었고, 전쟁 위기의 경각심을 고취하는 것에 목적이 있었다.24) 3‧1절을 맞아 독 립유공자 559명에 대한 포상이 이루어졌는데, 중국 국적의 손문(孫文)과 천치메이(陳其美)을 비롯해 외 17) 『동아일보』,1962년2월26일「건국공로훈장수상자 프로필 길이 살아있는 선열의 얼」. 18) 『경향신문』,1962년2월27일「독립운동유공자 포상계획 수정돼야」. 19) 『경향신문』,1962년2월28일「수훈대상 재검토」. 20) 『경향신문』,1962년3월1일「장재성 씨 수훈 취소」. 21) 『경향신문』,1963년2월23일「3‧1절에670명 표창」. 22) 『동아일보』,1963년8월14일「포상에 빛나는605명」. 23) 『동아일보』,1963년8월21일「횡설수설」. 24) 『경향신문』,1968년3월1일「전 국민이 투쟁대열에」.

59제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 국인 16명에게 건국공로훈장이 수여되었다. 광복군 포상자는 노태준, 김천성, 황병학으로 3명이었다. 25) 1962년, 1963년과 비교하면, 포상자가 없는 것과 같았다. 「상훈법」은 1963년 12월 14일에 제정되었으 므로, 법률에 의거해 독립유공자를 수훈한 것은 처음이었다. 건국공로훈장 수여자들은 「국가유공자 및 월남귀순자 특별원호법」에 따라 연금과 가족수당 등 각종 보상금과 각종 생활보조금 지급대상이 되었다. 광복 이후 3회에 걸친 독립유공자 포상자는 총 1,770명이었다. 박정희 정부는 1976년 하반기부터 대 규모 독립유공자 포상을 준비했다. 이 일이 본격화되었던 1977년은 1월에 카터 대통령의 취임으로 주한 미군 철수가 현실화되었고, 하반기부터는 학생들의 반유신 운동이 부활했다. 재야에서는 1976년 3‧1 민주구국선언에 이어 1978년 2월 ‘제2의 3‧1민주구국선언’을 발표했다. 26) 이러한 시국에 정부는 1977 년 11월 30일 추가로 포상할 독립유공자가 1,330명이라고 밝혔다. 최대 규모가 된 이유를 기존 포상 누 락자들이 축적되어 있었고, ‘통일 이전 마지막 기회’27) 라고 하여 신청자가 많았으며, 독립운동사 자료를 새로 많이 발굴ㆍ정리했기 때문이라고 했다.28) 정부는 건국포장 대상을 확대했고, 기 표창장 수여자들 일 부에게 건국포장을 수여했다. 관례와 달리, 포상 시점은 3‧1절이나 광복절이 아니었다. 본래 포상은 광 복절에 맞추어져 있었으나,29) 심사가 지연되면서 계획이 어긋났다. 1974년 광복절 경축식에서 육영수가 피살되면서 박정희가 더 이상 광복절 행사에 참석하지 않았음을 고려할 수도 있다. 흥미롭게도 1978년 7월 6일 유신헌법으로 대통령에 당선된 박정희의 삶을 미화하는데 광복군을 활용 했다. 언론에서는 ‘중국 장춘에 있는 만주군관학교에서 조국광복을 이루겠다는 일념으로 열심히 군사지 식을 습득한 후 이어 일본육군사관학교에서 2년 동안 본과 과정을 마치고 1944년 소위로 임관되었다. 광 복이 될 때까지 만주벌판에서 준동하고 있는 공산게릴라 토벌을 진두지휘했다.’ ‘8‧15 해방을 맞아 박 정희 중위는 광복군에 들어가 활약하다가 다음해에 고향으로 돌아왔다’고 보도했다. 30) 신군부도 1982년 제37주년 광복절을 맞아 독립유공자 428명을 포상했는데, 광복군 65명이 포함되었 다.31) 7월에 일본교과서에서 한국사를 왜곡하여 한일 양국의 갈등이 첨예화 되던 국면이었다. 이로 인해 추진 중인 ‘민족박물관 설립계획’은 독립 혹은 광복을 기념하기로 선회했다. 시국에 따른 영향이 컸을 터 이나, 친일부역자 문제로부터 자유로운 신군부였기에 가능했던 측면도 없지 않았다. 전두환 정부는 집권 기 내에 독립기념관을 완성하고, 86아세안게임에서 다양하게 활용하려 했다. 광복군에 관한 사회적 의례로 보면, 광복군 총사령관이었던 지청천의 사회장이 시초였던 것으로 보인 다. 그의 장례식은 1957년 1월 19일 가족장으로 치러질 것으로 언론에 보도되기도 했으나,32) 1월 21일 ‘ 고 백산 지청천 장군 사회장’으로 중앙청 광장에서 수 만 명이 참석 가운데 육군군악대의 연주 하에 개최 되었다. 장례위원장은 함태영이었고, 약력보고는 조시원(창설 당시 부관)이 했으며, 3부와 정당단체 대 표들이 조사를 낭독했다. 장례행렬은 중앙청을 광장을 지나 세종로와 종로 동대문을 지나 우이동에 안 25) 『매일경제』,1968년2월19일「3‧1절 맞아 유공자559명 포상」. 26) 서중석, 『사진과 그림으로 보는 한국현대사』,웅진지식하우스,2005,253쪽. 27) 『경향신문』,1977년11월30일「독립유공1,330명 추가 포상,정부 수립 후 최대 규모」. 28) 『동아일보』,1977년11월30일「이제야 햇빛 본‘독립유공’77년도 포상자」. 29) 『경향신문』,1977년11월30일「객관적 거증자료를 기준 2천 5백여 건 미비로 탈락」. 30) 『경향신문』,1978년7월 6일 「국민과 호흡 함께하는 민족적 지도자」. 31) 『경향신문』,1982년8월 14일「독립유공자428명 포상」. 32) 『경향신문』,1957년1월 17일「지청천씨 별세 조국 광복의 공로자」.

60 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 장되었다. 33) 두 번째 사회적 의례는 1967년 9월 20일 백파 김학규의 사망에 따른 사회장이었다.34) 김학규는 조선 혁명군 총사령부 참모장이었고, 광복군 참모처장 대리와 제3지대 지대장 등을 역임했다. 부인 오광심도 광복군 창설부터 참여했다. 35) 의례는 26일 서울시민회관 뒤편(예총회관 앞) 광장에서 ‘고 백파 김학규 장 군 사회장 영결식’으로 엄수됐다. 장례위원장은 곽상훈이었고, 정일권 국무총리, 유진오, 이범석, 최두선 등이 참석했다. 애도사는 이은상이, 조사는 국무총리가 했다. 국무총리는 “국력발전과 통일대업의 완수 에 분골쇄신할 것”이라고 다짐했다.36) 참석자들의 면면에서 알 수 있듯이, 일부는 친일부역 혐의가 있었 다. 김학규는 동작동국립묘지 애국선열묘역에 안장되었다. 사회장을 치른 것이 계기가 되어 김학규의 추 도회가 매년 열렸는데, 제1주년 추도회는 흥사단 본부가 있는 대성빌딩에서 열렸다. 37) 1969년 8월 19일에는 ‘고 최용덕 장군 영결식’이 서울 공군본부 광장에서 공군장으로 개최되었다.38) 이 행사는 광복군 보다는 공군 창설자의 일원이자 고위공직자라는 점이 부각되었다. 이런 측면에서 보 면, 1972년 5월 17일 남산야외음악당에서 국민장으로 개최된 ‘고 철기 이범석 장군 영결식’은 광복군 관 련 최고의 사회적 의례였다. 이는 이범석의 생전 직위를 고려한 것이었다고 볼 수도 있다. 영결식에는 국 회의장, 대법원장, 국무총리를 비롯해 정당과 주한외교 사절, 자유중국 장개석 총통의 특사 등 2만여 명 이 참석했다. 집행위원장은 이재형이었고, 조사는 백두진 국회의장과 김종필 국무총리 그리고 김홍일 신 민당 당수, 조시원이 맡았다. 반기를 단 집들이 많았으며, 장의행렬을 지켜본 시민도 많았다. 이범석의 유 해는 모윤숙의 헌시 낭독 속에 서울현충원에 안장되었다.39) 2) ‘1987년 헌법’ 이후 광복군 관련 기념일과 의례로 보면, 오늘날은 상전벽해라고 할만하다. 광복군이 3‧1절과 광복절에서 독립운동의 일부로 또는 임시정부의 기구로 위치되고, 독립유공자 포상 대상자로 언급되던 시대와 비교 하면 실로 그 변화는 크다. 이제는 3‧1절과 광복절 그리고 유관한 국가기념일에 독립운동가 포상은 더 이상 특별하지 않다. 이러한 변화는 1987년 10월 29일 공포되었던 제9차 헌법 개정의 효과였다. 1985 년에 촉발되었던 개헌운동의 분수령을 이룬 6‧10민주항쟁으로 탄생한 ‘1987년 헌법’의 전문이 변경된 것이 주요했다. 헌법은 법규범 가운데 최고 지위를 갖는 것인 바,40) 개정 헌법 전문의 서사와 의미는 지 대한 영향을 미쳤다. ‘1987년 헌법’에서 광복군과 직접적으로 관련된 것은 전문의 첫 문장인 “유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한민국은 3‧1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에 항거한 4‧19민주이념을 계 33) 『동아일보』,1957년1월22일「지청천씨 사회장,어제 중앙청 앞서 엄수」.『경향신문』,1957년1월22일 「고 지청천 장군 사회장」. 34) 『경향신문』,1967년9월22일「독립투사 김학규 옹 별세」. 35) 독립운동사편찬위원회, 『독립운동사 제4권 임시정부사』,독립유공자사업기금운용위원회,1992,903~907쪽. 36) 『경향신문』,1967년9월26일「항일지사 김학규 옹 사회장 엄수」.『동아일보』1976년9월26일「백파 김학규 장군 사회장 엄수」. 37) 『동아일보』,1968년9월20일「김학규 장군 추도회」. 38) 『경향신문』,1969년8월19일「고 최용덕 장군의 영결식」. 39) 『경향신문』,1972년5월17일「이범석 장군 국민장 엄수」. 40) 정종섭, 『대한민국 헌법 이야기』,대한민국역사박물관‧나남,2014,1쪽.

61제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 승하고”였다. 개헌헌법(1948년 7월 17일 공포) 전문에 “기미 삼일운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여”라는 문구가, 제6차 개헌(1963년 12월 17일 시행)에서 “3‧1운동 의 숭고한 독립정신을 계승하고”라는 문구로 수정되면서 대한민국의 법통과 정통성이 명확하지 않다는 문제제기가 있었는데, ‘1987년 헌법’에 명시되었던 것이다. ‘1987년 헌법’에서 ‘대한민국임시정부의 법통’을 계승한다고 한 만큼, 임시정부에 대한 재인식과 재 평가 그리고 거기에 걸맞은 기억과 기념이 후속되어야 했다. 자연스럽게 임시정부의 군대로 창설되었 던 광복군의 재조명도 병행되었다. 이를 위해 1988년부터 임시정부와 광복군을 재조명하는 학술활동이 이루어졌다. 1989년에는 임시정부와 광복군의 중국 내 흔적과 자취를 발굴하고 기념하는 활동도 착수 했다. 한국독립유공자협회는 상해임시정부 수립 70주년을 기념하여 1989년 4월 11일 세종문화회관 별 관에서 ‘임시정부수립 70주년 기념 세미나’를 개최했는데, 기념의례의 성격도 내재되어 있었다.41) 이 해 에 대한민국 정부와 국군의 법통이 상해임시정부와 광복군에 있다는 견해가 표면화되었다.42) 한국광복 군동지회도 광복군 창군 기념식을 개최하고 있었는데, 1989년에는 9월 12일 향군회관(잠실동) 강당에 서 열렸다.43) 광복군 관련 기념일과 의례의 측면에서 보면, 1990년은 의미가 큰 해였다. 정부는 1989년 12월 30일에 ‘대한민국임시정부의 법통과 역사적 의의를 기’림을 목적으로 4월 13일을 법정기념일로 지정했다.44) 이 에 의거해 정부는 1990년 제71주년부터 기념식을 주관했다.45) 광복군의 의례에도 곧바로 변화가 나타났 다. 9월 17일 윤봉길의사기념관(양재동)에서 ‘광복군 창설 50돌 기념식’이 개최되었는데, 언론이 기념식 을 처음 기사화했다. 이 기념식은 일제잔재척결과 남북통일추진협의기구 구성에 초점이 맞추어졌다.46) 노태우 정부는 1988년 광복절 경축사를 시작으로, 3‧1절 기념사에서 임시정부 수립과 헌법 그리고 항일투쟁을 언급했다. 한 문장에 불과했지만, 뭔가 달라지고 있음을 느끼게 했다. 1992년 3‧1절 기념 보 신각 타종식에 광복회장과 광복군 총사령관의 딸이면서 광복군이었던 지복영이 초청되었다. 제73주년 대한민국임시정부 수립 기념식에서는 독립유공자 200명이 포상을 받았다.47) 독립유공자 포상이 3‧1절 경축식과 광복절 경축식에서 이루어졌던 관례에 비춰보면, 대한민국임시정부 수립 기념일과 기념식의 위상이 상승했다고 볼 수 있다. 1993년 기념일에서도 포상이 이루어졌다. 김영삼 정부는 1993년 광복절 경축사에서 한 걸음 더 나아가 “새 문민정부는 이 같은 임시정부의 빛 나는 정통성을 이어받고 있습니다”라고 명시했다. 광복군과 관련해 중대한 전환이 된 의례는 제45주년 국군의 날 기념식이었다. 김영삼 대통령은 “이 고귀한 구국의 투쟁은 광복군의 구국이념과 더불어 우리 국군의 정신적 지주가 되고 있습니다”라고 기념사를 했다. 제47주년 국군의 날 기념식에서도 “우리 국 군은 일제에 끝까지 항거한 광복군의 빛나는 전통을 이어받아 1948년 ‘민족의 군대’로 탄생했습니다”라 41) ‘대한민국임시정부 수립 기념식’은 한국독립유공자협회 주최로 이전부터 개최되고 있었다. 이를테면 1986년 세종문화회관에서 열린 제67주년 기념식에는 국가보훈처장이 참석하여 기념사를 했다. 『조선일보』,1986년4월15일「임정67주년 기념식」. 42) 『한겨레』,1989년8월16일「광복 참뜻 못 끌어낸 ‘노변정담’KBS광복 특집」. 43) 『조선일보』,1989년9월13일「광복군49주 기념식」. 44) 김신섭, 『달력 속에서 만나는 숨은 우리 날 찾기1』,씨앤드씨그룹,2000,89쪽.대한민국 임시정부 수립 기념일은2019년‘임시정부 수립100주년’을맞아 “대한민국 임시헌장”을 헌법으로 공표했던 4월 11일로 변경되었다. 45) 『동아일보』,1990년4월13일「임시정부 수립 기념일」.대한민국임시정부 수립 기념식은1979년 제60주년을 기념해 효창공원에서 합동추모제로 개최되었다. 언론에는 1982년 제63주년부터 보도되었는데, 세종문화회관 대회의장에서 열렸다. 46) 『한겨레』,1990년9월18일「광복군 창군50돌」. 47) 『동아일보』,1992년4월 11일「독립유공자2백 명 포상」.

62 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 고 선언했다. 김대중 정부에서는 임시정부의 법통을 한층 부각시켰으나, 광복군에 관한 언급은 버금가 지 못했다. 반면 노무현 정부는 출범한 첫 해인 제55주년 국군의 날 기념식에서 “광복군을 계승한 우리 군”이라고 분명히 했다. 광복군에 대한 재조명은 민간에서 주관하던 의례의 조명에도 변화를 가져왔다. 한국광복군동지회는 1967년 4월 27일 수유동에 후손이 없는 ‘광복군 선열묘소’를 조성했다. 이 묘소는 1985년 8월에 국가보 훈처가 단장한 이래 관리했으며, 2017년에는 광복군전사상 조형물이 건립되었다.48) 2020년부터 3월 17 일 「국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률」 개정안이 의결되면서 국립묘지에 준하는 ‘국가관리 묘역’으 로 지정되었다.49) 한국광복군동지회는 1985년부터 5월부터 ‘한국광복군 무후선열 공동추모제전’에서 18위(현재는 17위)의 제를 지내고 있다.50) 이 행사는 광복군 창설기념식과 더불어 유족과 후손이 없는 광복군의 추모의례로 의미가 크다. 1995년부터 국가보훈처 차장이 참석하고, 언론에 보도되기 시작했 다.51) 이외에도 김구, 지청천, 이범석, 장준하 등과 같은 인물들에 대한 추모식에서 광복군에 기억과 기 념이 반추되고 있다. 임시정부와 광복군의 재조명이 확대되면서 1992년 12월 10일 대한민국임시정부 대일선전포고 기념 식도 신설되었다.52) 1941년 12월 10일 임시정부가 일제에게 선전포고를 하고, 광복군이 연합군의 일원 이 된 것을 기념하는 것을 목적으로 한다. 한국독립유공자협회와 한국광복군동지회가 주관하는 59주년 기념식은 한국프레스센터 대회의장에서 열렸다. 행사는 기념식과 강연회가 병행되었다.53) 임시정부와 광복군의 재조명과 제자리 찾기가 시작되면서 담론과 해석에 균열이 생겨났다. 광복이 강 대국들의 전쟁 결과로 주어진 것이 아니라 다양한 활동과 독립전쟁을 통해 일궈낸 것이라는 논의를 확산 시켰다. 대한민국 정부의 법통에 관한 논쟁과 갈등은 광복 60주년(2005년)과 70주년(2015년)을 맞이하 여 그리고 교과서 개정을 둘러싸고 격렬하게 재연되었다. 첨예한 대립 지점은 ‘정부 수립인가’, ‘건국인가’ 였다.54) 이러한 논쟁은 민주화의 성과로 과거사 재평가와 정리가 이루어진 것에 따른 효과의 일종이었다. 대한민국 정부의 법통이 임시정부에 있다는 담론의 효력은 지체와 역진이 있기 했으나, ‘1987년 헌법’이 존립하는 한 반전시킬 명분이 미약했다. 55) 하지만 2019년 역사학계의 논쟁에서 알 수 있듯이, 임시정부와 광복군의 법통 재정립은 순탄하지 않 았다. 임시정부와 관련해서는 법통론 담론에 의거한 역사적 해석의 곤궁함의 문제였고,56) 광복군과 관련 해서는 창설일을 국군의 날로 지정할 것인지 여부가 쟁점이었다. 국군의 날 개정 논의는 1993년 김영삼 정부의 출범 이후에 부상했다. 군부시대를 마감하고 문민시대를 개막하자는 국정 담론을 강조하기에 적 절한 의제였다. 대한민국재향군인회는 국군의 군맥이 대한제국 군대 해산에 따라 결성된 의병으로부터 계승되어왔다고 전제하고, 북한의 항일투쟁사관의 문제를 제기하면서 통일에 대비해 명확히 할 필요가 48) 광복회, 『광복회50년사』,2018,132쪽. 49) 『코리안스피릿』,2020년3월19일「독립유공자 등 57개 합동묘역 이제 국가가 관리한다」. 50) 『코리안스피릿』,2018년5월30일「후손 없는 광복군들 한분 한분의 이름을 불러봅니다」. 51) 『경향신문』,1995년5월27일「광복군 선열18위 추모제,어제 수유리 묘소에서」. 52) 광복회, 『광복회50년사』,2018,102쪽. 53) 『동아일보』,2000년12월7일「독립유공자협회 등 대일선전포고59주년 강연회」.2000년12월11일「임정 대일 선전포고59돌 기념식」. 54) 서중석, 「해방과 대한민국 정부 수립」, 『대한민국의 정통성을 묻다』,철수와 영희,2009,188쪽. 55) 김영삼 대통령은 1993년 8월에 ‘우리 정부의 뿌리가 임시정부에 있음을 재천명’했다. 『한겨레』,1993년8월17일,「광복군 창설일을 국군의 날로」. 56) 『한국일보』,2019년4월18일「임시정부 법통론,이승만의 논리」.

63제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 있음을 주장했다.57) 이는 대한제국 국군해산명령에 박승환 참령이 자결한 1907년 8월 1일, 광복군이 창 설된 1940년 9월 17일, 국방부가 성립된 1948년 8월 15일, 조선경비대가 창설된 1946년 1월 15일 가운 데 가장 오랜 연원을 제시한 것이었다.58) 이후에는 1895년에 대한민국 국군의 기원을 두어야 한다는 주 장이 표출되었다.59) 국군의 정통성을 재조명하자는 주장은 광복절과 광복군 창설(창군) 기념식, 국군의 날 등을 계기로 재연되었다. 하지만 사회적 합의 도출은 용이하지 않았다. 2017년 12월 16일 대통령 일 행이 충칭의 임시정부 청사 방문을 계기로 광복군에 대한 사회적 기억은 한층 공고해졌다. ‘광복군은 대 한민국 최초의 정규 군대’라는 규정은 많은 것을 함축했다. 2018년에 국방부가 독립군과 광복군을 국군 의 기원으로 공식 확인하고, 2020년 제65주년 현충일 추념식 추념사에서 재확인되었다. 그럼에도 국군 의 날 개정에서는 뚜렷한 개진이 없는 상태라고 볼 수 있다. 근래에는 국경일과 국가기념일 기념식에서 광복군의 재조명이 더욱 빈번하고 왕성해지고 있다. 2019 년 3‧1운동과 임시정부 수립 100주년이 변환점으로 작용했다. ‘제100주년 대한민국임시정부 수립 기 념식’이 여의도공원 문화의 마당에서 열린 것은 1945년 8월 18일 광복군 입성에서 착안되었다.60) 제64 년 현충일 추념식 추념사에서는 광복군의 창설이 좌우합작에 의한 것이며, 일제에 대한 전면전 선포, 조 선의용대의 광복군 편입, 인도ㆍ버마전선에 진출해 영국군과 작전, 그리고 미국(OSS)와 국내진공작전 준비, 국군 창설의 뿌리 등이 언급되었다. 2020년 현충일 추념사에서는 광복군의 역사적 위상을 되새기 고, 광복군과 국군에서 활약한 몇몇 인물의 활동과 공적이 상세하게 열거되었다. Ⅲ. 교과서의 광복군 구성 후세대에게 과거 역사를 계승하고 학습시키는 가장 대표적이며 공식적인 매체는 교과서이다. 특히 역 사교과서는 그 시대의 지식체계를 관리하거나 주도하는 집단들의 인식과 의미구조를 반영한다. 한국의 교육과정은 광복 이후 모두 10회의 중대한 변화가 있었다. 교육과정의 달성 목표와 기획에 따라 역사교 과서의 편찬 구조와 내용은 달라졌다. 역사교과서는 다른 교과서들에 비해 집권세력의 정치적 이념 및 정책적 목표와 밀접했다. 또한 역사교과서는 동아시아와 세계 속에서 한반도와 한국이 갖는 위치와 위상 을 가늠하게 하는 좌표로 기능했다. 역사교과서의 변천 속에서 광복군의 외연과 내용도 달라졌다. 고등학교 역사교과서에서 광복군에 관 한 서술은 2차 교과과정부터 확인된다.61) 광복군의 창립과 활동은 임시정부와의 관계에서만 기술과 설 57) 이상준, 『광복군전사』,대한민국재향군인회,1993. 58) 『동아일보』,1993년9월29일「국군의 날 ‘10월1일’전통성 없다」. 59) 한용원, 『대한민국 국군100년사』,오름,2014. 60) 『코리안스피릿』,2019년4월11일「100주년 대한민국임시정부수립 기념식11일 여의도 공원서 개최」. 61) 중학교용 역사교과서에서 광복군에 관한 서술은 신주백, 「역사교과서에서 재현된 8‧15, 망각된 8‧15」, 『8‧15의 기억과 동아시아적 지평』,선인,2006, 44~46쪽 참조.

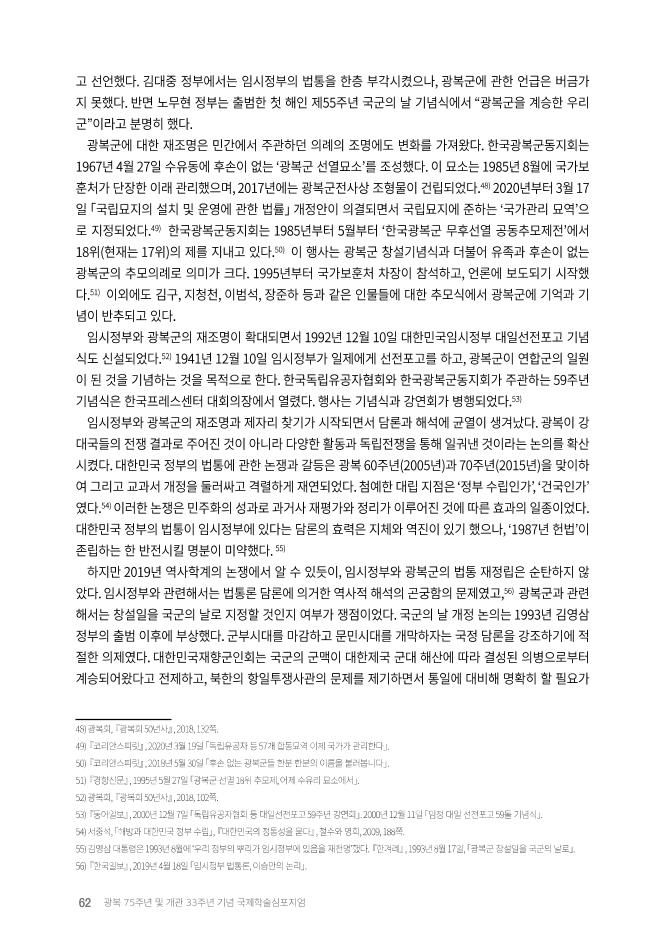

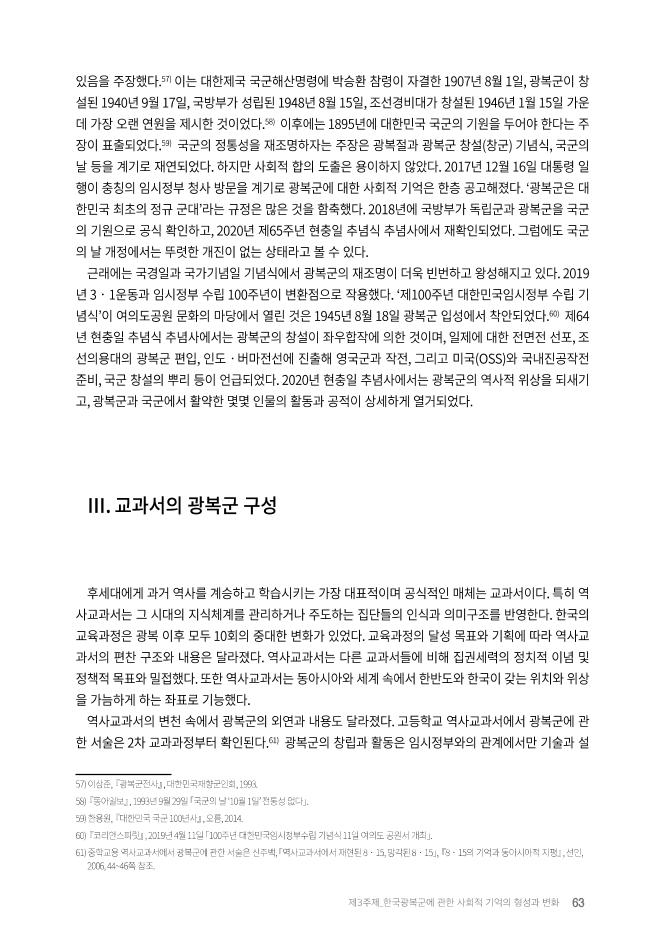

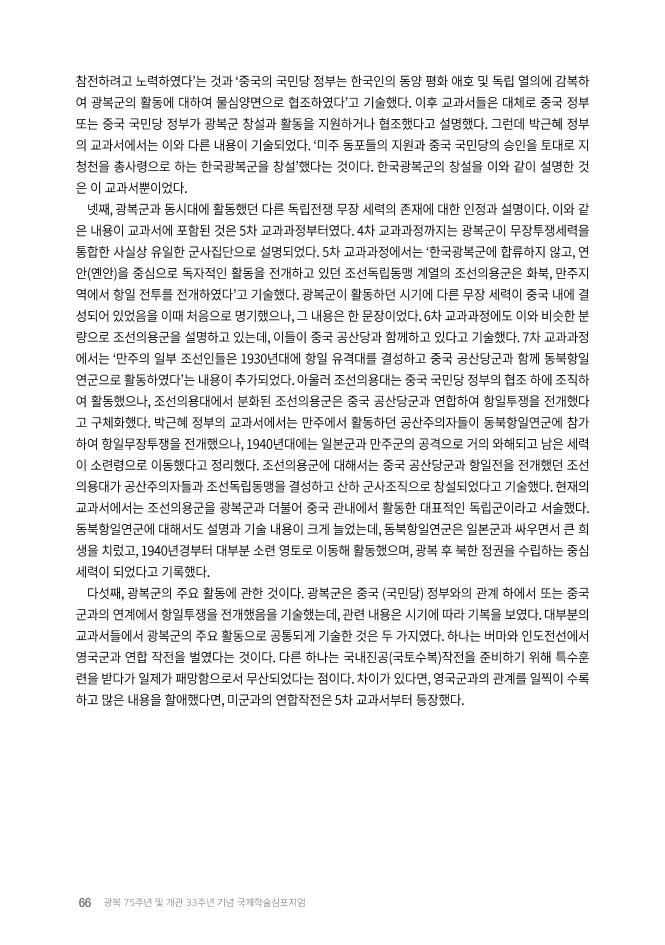

64 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 명이 이루어졌다. 일제강점기에 대한 부분이 확장되면서 임시정부는 2개의 장으로 구분되어 기술되었 다. 광복군은 임시정부의 후반기와 연계해 기술되었다. 광복군에 관한 기술은 전반적으로 늘어났으나, 7 차 교과과정에서는 양적으로 눈에 띠게 줄었다. <표 1>과 같이, 광복군 관련 사진은 4차 교과과정부터 수 록되어 현재는 5장으로 늘어났다. 교과서 분량과 내용이 점진적으로 증가했다는 점도 고려해야 하지만, 비중과 내용이 커졌다고 할 수 있다. 고등학교 역사교과서에서 광복군에 관한 서술의 특성을 몇 가지 점 들을 중심으로 살펴보면, 다음과 같다. 62) 첫째, 광복군 창설 시점과 성격 그리고 주도했던 인물에 관한 서술이다. 모든 역사교과서는 임시정부 가 광복군 창설을 주도했음을 명기하고 있다. 그런데 광복군의 창설 배경에서는 시대별로 차이를 보였 다. 즉 1940년 9월 17일 총사령부 성립 이전에 활동했던 무장부대를 광복군으로 볼 수 있는가 하는 것이 었다. 2차 교과과정에서는 광복군은 이미 결성되어 있었고, 중국군과 항일투쟁을 전개하다가 임시정부 가 충칭으로 이동한 뒤에 총사령부를 설치했다고 설명했다. 이러한 설명방식은 3차 교과과정에서도 유 사했는데, 총사령부 성립과 그 시점은 언급하지 않았다. 4차 교과과정부터는 광복군이 1940년에 임시정 부 정규군으로 창설되었다고 기술했다. 이러한 서사는 이후 일관되었다. 62) 이 사진은 ‘광복군 국내 정진 대원들과 미군의 모습이다’고 설명되었다. 이규헌 해설, 『사진으로 보는 독립운동(하)』,서문당,1996,153쪽은 같은 방향사진이지만, 장준하선생추모문집간행위원회 편, 『민족혼ㆍ민주혼ㆍ자유혼』,나남출판,2010의‘광복군 시절’에서는 앞뒤가 바뀐 사진이 수록되어 있다. 그리고 ‘1945년 8월 18일, 여의도에서 되돌아간 선발대가 산동성 위현에 불시착하여 중국군 요인들과 함께’라고 설명하고 있다. 교과과정 사진 제목 계 4차 영국군에 파견된 한국광복군 1 5차 훈련 중인 한국광복군, 한국광복군의 사열식 2 6차 한국광복군 1 7차 한국광복군 1 박 정부 한국광복군 성립식, 한국광복군 제2지대 간부와 미국전략첩보국(OSS) 대원들, 광복군 국내 정진 대원들 3 현재 한국광복군 결성식 후 한ㆍ중 양국 인사들의 기념 촬영, 한국광복군 배지, 사격 훈련 중인 한국광복군, 인도ㆍ미얀마 전선에 파견된 한국광복군(1943), 한국광복군 서명문 태극기(독립기념관) 5 <표 1> 고등학교 역사교과서에 수록된 광복군 사진 <표 2> 교육과정별 고등학교 역사교과서의 광복군 관련 내용 창설 조직구성, 인물, 유관단체 대외 관계 군사 훈련, 작전 분량 2차 (’63~’73) •임시정부 주도 •충칭정부 이전 창설 •동포 규합 창설 •충칭정부 이동 후 사령부 설치 •일본군 탈출자 편입 •중국군 •버마전선 출동 •특수훈련 실시 1쪽 3차 (’73~’81) •임시정부가 충칭에서 모든 무장역량을 통합, 훈련 • 주요 인물은 김구, 김규식, 김원봉, 지청천 •중국(국민당)정부 협정 체결 •연합군 •공동 훈련, 작전 •버마전선에서 영국군과 연합 작전 2쪽 4차 (’81~’87) •임시정부 정규군 • 독립군, 독립운동가를 모아 충칭에서 창설 •조선의용대(김원봉) 흡수, 3개지대로 보강 •주요 인물은 지청천, 이범석 •중국(국민당)정부의 적극 협조 •연합군 •버마와 인도전선, 영국군과 연합 작전 •국토수복작전을 위한 특수훈련 2쪽

65제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 광복군 창설을 주도한 인물들은 3차 교과과정에서 김구, 김규식, 김원봉, 지청천으로 명기되었다. 이후 에는 광복군 창설을 주도했던 인물들에서 김규식은 배제되었고, 김구와 김원봉 그리고 이범석은 포함되 기도 하고 생략되기도 했다. 7차 교과과정에서는 광복군 창설 주도자의 모든 이름이 생략되었고, 박근혜 정부의 교과서에서는 광복군 창설과 관련해 김구와 지청천을 명기했다. 현재의 교과서는 6차 교과과정 의 서술방식으로 돌아간 상태라고 할 수 있다 둘째, 광복군에 참여한 사람들이 누구인가 하는 점이다. 2차 교과과정에서는 ‘중국 각지에 망명 중이던 우리 동포들을 규합하여’ 조직했으며, 일본군에서 탈출한 청년들을 받아들여 전세를 드높였다고 했다. 3 차 교과과정에서는 만주와 시베리아에서 활동했던 독립군의 일부와 중국에 흩어져 있던 청년들이 광복 군과 조선의용대를 편성했는데, 임시정부가 충칭으로 이동하면서 모든 무장 역량이 광복군으로 통합되 었다고 정리한다. 이때부터는 일본군에서 탈출한 청년들이 광복군에 편입되었다는 점을 기술하지 않았 다. 광복군이 먼저 창설되었고, 김원봉이 주도하던 조선의용대의 일부가 합류하여 재편되었다는 서사는 4차 교과과정부터 이루어졌다. 7차 교과과정에서는 조선의용대의 합류에 관한 내용을 생략했으나, 이후 교과과정에서는 재개했다. 박근혜 정부의 교과서에서는 다른 교과서들과 다른 점이 있는데, 독립운동가 와 광복군에 여성이 포함되어 항일투쟁을 했음을 명시한 것이다. 셋째, 광복군과 중국과의 관계를 어떻게 설명하는가 하는 점이다. 광복군과 중국과의 관계가 명확하 게 기술된 것은 4차 교과과정부터였다. 광복군이 ‘중국 정부의 협조 하에 연합군의 일원으로 대일전쟁에 5차 (’87~’92) •임시정부 정규군 •독립군, 독립운동가를 모아 충칭에서 창설 •조선의용대(김원봉) 흡수 군사력 증강 •주요 인물은 지청천, 이범석 •화북지역 조선의용군 항일투쟁 •중국(국민당)정부의 적극 협조 •연합군 •미군 •버마와 인도전선, 영국군과 연합 작전 •미군과 연합해 국토수복작전을 위한 특수훈련 2쪽 6차 (’92~’97) •임시정부 주도 •독립군, 독립운동가를 모아 충칭에서 창설 •주요 인물은 김구, 지청천, 이범석 •조선의용대(김원봉) 흡수 군사력 증강 •화북지역 조선의용군 항일투쟁 •중국정부에 요청, 군사훈련 •중국정부와 연합 •연합군 •버마와 인도전선, 영국군과 연합 작전 •미군과 연합해 국내진입작전을 위한 특수훈련 3쪽 7차 (’97~’09) •임시정부 주도 •각처의 무장투쟁세력을 모아 충칭에서 창설 •동북항일연군, 조선의용군의 항일투쟁을 명기 •연합군 •미국 • 인도와 버마전선, 연합군과 작전 •미국과 협조, 국내진공작전 준비 1쪽 박근혜 정부 •임시정부 주도 •중국정부의 지원 •중국 국민당 정부의 승인 •무장세력 결집. 무장부대 통합조직 •주요 인물은 김구, 지청천 •조선의용대(김원봉) 합류 •동북항일연군, 조선의용군의 항일투쟁을 명기 •중국국민당정부 •연합군(미국, 영국) •중일전쟁 최전선 배치, 인도와 버마전선에서 연합군과 작전 •미국 OSS와 국내진공작전 준비, 훈련 3쪽 현재 •임시정부 주도 •중국 (국민당) 정부의 지원을 간접적으로 기술 •조선의용대(김원봉) 합류 •주요 인물은 지청천, 이범석 •재미한족연합위원회 광복군 후원 •조선의용군, 조국광복회, 동북항일연군의 항일투쟁 명기 •중국정부 •연합군(미국, 영국) •영국군의 요청으로 인도와 버마전선에 투입 •미국과 협약, 국내진공작전 특수훈련 3쪽

66 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 참전하려고 노력하였다’는 것과 ‘중국의 국민당 정부는 한국인의 동양 평화 애호 및 독립 열의에 감복하 여 광복군의 활동에 대하여 물심양면으로 협조하였다’고 기술했다. 이후 교과서들은 대체로 중국 정부 또는 중국 국민당 정부가 광복군 창설과 활동을 지원하거나 협조했다고 설명했다. 그런데 박근혜 정부 의 교과서에서는 이와 다른 내용이 기술되었다. ‘미주 동포들의 지원과 중국 국민당의 승인을 토대로 지 청천을 총사령으로 하는 한국광복군을 창설’했다는 것이다. 한국광복군의 창설을 이와 같이 설명한 것 은 이 교과서뿐이었다. 넷째, 광복군과 동시대에 활동했던 다른 독립전쟁 무장 세력의 존재에 대한 인정과 설명이다. 이와 같 은 내용이 교과서에 포함된 것은 5차 교과과정부터였다. 4차 교과과정까지는 광복군이 무장투쟁세력을 통합한 사실상 유일한 군사집단으로 설명되었다. 5차 교과과정에서는 ‘한국광복군에 합류하지 않고, 연 안(옌안)을 중심으로 독자적인 활동을 전개하고 있던 조선독립동맹 계열의 조선의용군은 화북, 만주지 역에서 항일 전투를 전개하였다’고 기술했다. 광복군이 활동하던 시기에 다른 무장 세력이 중국 내에 결 성되어 있었음을 이때 처음으로 명기했으나, 그 내용은 한 문장이었다. 6차 교과과정에도 이와 비슷한 분 량으로 조선의용군을 설명하고 있는데, 이들이 중국 공산당과 함께하고 있다고 기술했다. 7차 교과과정 에서는 ‘만주의 일부 조선인들은 1930년대에 항일 유격대를 결성하고 중국 공산당군과 함께 동북항일 연군으로 활동하였다’는 내용이 추가되었다. 아울러 조선의용대는 중국 국민당 정부의 협조 하에 조직하 여 활동했으나, 조선의용대에서 분화된 조선의용군은 중국 공산당군과 연합하여 항일투쟁을 전개했다 고 구체화했다. 박근혜 정부의 교과서에서는 만주에서 활동하던 공산주의자들이 동북항일연군에 참가 하여 항일무장투쟁을 전개했으나, 1940년대에는 일본군과 만주군의 공격으로 거의 와해되고 남은 세력 이 소련령으로 이동했다고 정리했다. 조선의용군에 대해서는 중국 공산당군과 항일전을 전개했던 조선 의용대가 공산주의자들과 조선독립동맹을 결성하고 산하 군사조직으로 창설되었다고 기술했다. 현재의 교과서에서는 조선의용군을 광복군과 더불어 중국 관내에서 활동한 대표적인 독립군이라고 서술했다. 동북항일연군에 대해서도 설명과 기술 내용이 크게 늘었는데, 동북항일연군은 일본군과 싸우면서 큰 희 생을 치렀고, 1940년경부터 대부분 소련 영토로 이동해 활동했으며, 광복 후 북한 정권을 수립하는 중심 세력이 되었다고 기록했다. 다섯째, 광복군의 주요 활동에 관한 것이다. 광복군은 중국 (국민당) 정부와의 관계 하에서 또는 중국 군과의 연계에서 항일투쟁을 전개했음을 기술했는데, 관련 내용은 시기에 따라 기복을 보였다. 대부분의 교과서들에서 광복군의 주요 활동으로 공통되게 기술한 것은 두 가지였다. 하나는 버마와 인도전선에서 영국군과 연합 작전을 벌였다는 것이다. 다른 하나는 국내진공(국토수복)작전을 준비하기 위해 특수훈 련을 받다가 일제가 패망함으로서 무산되었다는 점이다. 차이가 있다면, 영국군과의 관계를 일찍이 수록 하고 많은 내용을 할애했다면, 미군과의 연합작전은 5차 교과서부터 등장했다.

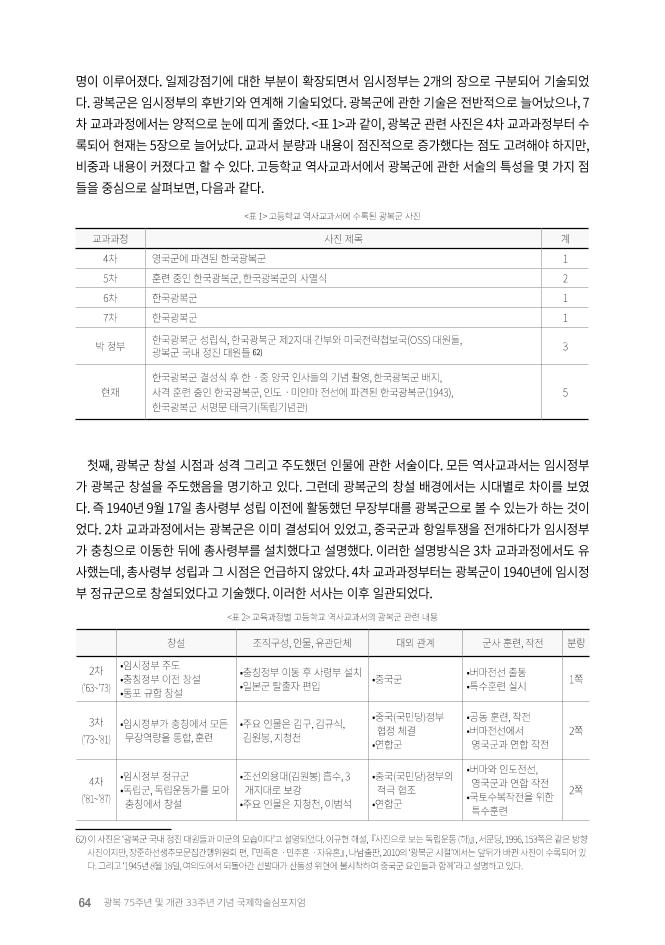

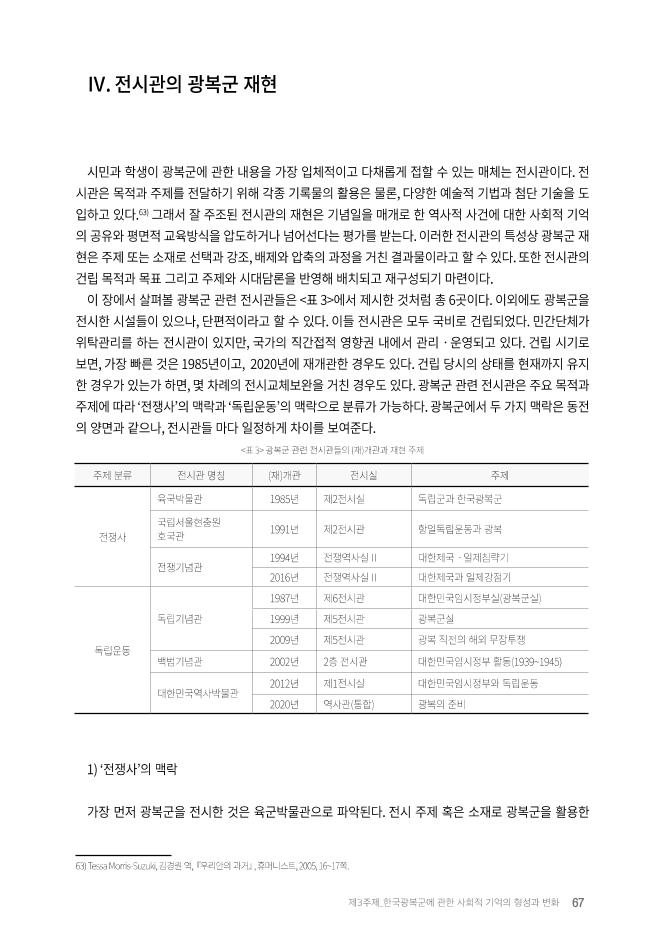

67제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 Ⅳ. 전시관의 광복군 재현 시민과 학생이 광복군에 관한 내용을 가장 입체적이고 다채롭게 접할 수 있는 매체는 전시관이다. 전 시관은 목적과 주제를 전달하기 위해 각종 기록물의 활용은 물론, 다양한 예술적 기법과 첨단 기술을 도 입하고 있다.63) 그래서 잘 주조된 전시관의 재현은 기념일을 매개로 한 역사적 사건에 대한 사회적 기억 의 공유와 평면적 교육방식을 압도하거나 넘어선다는 평가를 받는다. 이러한 전시관의 특성상 광복군 재 현은 주제 또는 소재로 선택과 강조, 배제와 압축의 과정을 거친 결과물이라고 할 수 있다. 또한 전시관의 건립 목적과 목표 그리고 주제와 시대담론을 반영해 배치되고 재구성되기 마련이다. 이 장에서 살펴볼 광복군 관련 전시관들은 <표 3>에서 제시한 것처럼 총 6곳이다. 이외에도 광복군을 전시한 시설들이 있으나, 단편적이라고 할 수 있다. 이들 전시관은 모두 국비로 건립되었다. 민간단체가 위탁관리를 하는 전시관이 있지만, 국가의 직간접적 영향권 내에서 관리ㆍ운영되고 있다. 건립 시기로 보면, 가장 빠른 것은 1985년이고, 2020년에 재개관한 경우도 있다. 건립 당시의 상태를 현재까지 유지 한 경우가 있는가 하면, 몇 차례의 전시교체보완을 거친 경우도 있다. 광복군 관련 전시관은 주요 목적과 주제에 따라 ‘전쟁사’의 맥락과 ‘독립운동’의 맥락으로 분류가 가능하다. 광복군에서 두 가지 맥락은 동전 의 양면과 같으나, 전시관들 마다 일정하게 차이를 보여준다. 1) ‘전쟁사’의 맥락 가장 먼저 광복군을 전시한 것은 육군박물관으로 파악된다. 전시 주제 혹은 소재로 광복군을 활용한 63) Tessa Morris-Suzuki, 김경원 역, 『우리안의 과거』,휴머니스트,2005,16~17쪽. <표 3> 광복군 관련 전시관들의 (재)개관과 재현 주제 주제 분류 전시관 명칭 (재)개관 전시실 주제 전쟁사 육국박물관 1985년 제2전시실 독립군과 한국광복군 국립서울현충원 호국관 1991년 제2전시관 항일독립운동과 광복 전쟁기념관 1994년 전쟁역사실Ⅱ 대한제국ㆍ일제침략기2016년 전쟁역사실Ⅱ 대한제국과 일제강점기 독립운동 독립기념관 1987년 제6전시관 대한민국임시정부실(광복군실) 1999년 제5전시관 광복군실 2009년 제5전시관 광복 직전의 해외 무장투쟁 백범기념관 2002년 2층 전시관 대한민국임시정부 활동(1939~1945) 대한민국역사박물관 2012년 제1전시실 대한민국임시정부와 독립운동2020년 역사관(통합) 광복의 준비

68 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 앞선 사례가 있을 수 있다. 육군박물관은 개관 당시의 재현을 유지하고 있다. 육군박물관은 군사박물관 으로 불리다가 1983년에 개칭한 육군사관학교의 부속시설이다. 육국박물관은 육군사관학교 개교기념 일인 1985년 5월 1일에 맞춰 ‘군사문화재의 보존과 군 정신교육의 도장으로 활용’한다는 목적으로 실내 전시관을 개관했다.64) 실내전시관은 2개의 전시실로 구성되었다. 제1전시실은 선사시대에서 대한제국 이전까지를, 제2전시 실은 광복 이후부터 현재까지를 대상으로 한다. 육군박물관이 창군의 기원을 군사영어학교를 계승한 남 조선 국방경비사관학교와 국방경비대를 계승한 조선경비대라고 규정했기 때문이다. 그래서 시기 구분 에서는 일제강점기가 생략되었으나, 실제로는 제2전시실에 “1910~1945”라는 소주제의 공간이 있고, 그 일부로 ‘독립군과 한국광복군’이 다루어졌다. 독립군과 광복군을 창군 이전 시기에 이루어진 군사 활동으 로 배치했는데, 광복군을 ‘전쟁사’의 맥락에서 파악했음을 뜻한다. 전시품은 겨울 복장과 무기 그리고 그림 등이다. 가장 주목을 끄는 전시품은 “광복군총사령부 창립기 념식”이라는 기록화다. 설명문에는 ‘1940년 9월 17일 중국 중경 영빈관에서 열린 한국광복군 총사령부 창립기념식 광경’이라고 적혀있다. 당시 사진들과 기록화를 대조해 보면,65) 상이점들이 적지 않다. 먼저 행사의 명칭과 설명 내용이 다르다. 정식 명칭은 ‘한국광복군총사령부성립전례’였고, 장소는 충칭 소재 자링빈관(嘉陵濱館)이었다. 자링빈관은 서양인이 애용한 호텔로, 일종의 프레스센터로 기능했다. 임시 정부는 광복군 창설을 해외에 널리 알리고자 행사장으로 이곳을 선택했다. 성립전례식장은 일정한 간격 으로 기둥이 배열된 실내였다. 행사는 일본 공군기의 공습을 유념해 아침 일찍 열렸다. 참석자는 광복군 관계자들, 임시정부와 중국 측의 기관 대표들, 외교사절과 신문사 대표들이었고, 대부분 착석한 상태였 다.66) 따라서 기록화와 같이, 햇빛 밝은 광장에서 광복군 사열은 불가능했다. 아이들을 비롯해 한복을 입 은 일반인들이 태극기를 들고 악대 연주에 맞춰 광복군을 환영할 상황이 아니었다. 두 번째 사례는 1991년에 개관한 국립서울현충원의 호국관(사진전시관)이다. 호국관은 3개의 전시관 으로 구분되었는데, 제2전시관 제2주제로 ‘항일독립운동과 광복’을 재현했다. 전시물은 광복군에 관한 설명문 몇 개와 4장의 사진이다. 이곳은 “한국광복군 창설”을 ‘중국 각지에 흩어져 독립운동을 하던 애 국단체들이 중경에 이전한 임시정부를 중심으로 통일된 군사 활동과 외교활동을 하기 위해 설립하였다’ 고 설명한다. 이 설명문의 배경으로 ‘한국광복군총사령부성립전례식’(개회를 선포하는 김구와 김학규), ‘ 광복군 참모장 이범석’, 광복군 모자, 광복군 배지 사진들이 있다. 임시정부와 관련해서는 ‘한국광복군 창 건’과 ‘광복군이 연합군의 일원으로 제2차 세계대전에 참전’했다는 내용을 다룬다. 또한 ‘치열했던 독립 전쟁’이라는 소주제에서도 광복군이 소개되었다. “1940년 9월 중경에서 대한민국 임시정부 산하의 한국 광복군이 창설되어 광복의 그날까지 대일항전을 벌였다.” ‘광복군(Korea Independence Army)’ 전시 판은 광복군 총사령관 지청천, 광복군 훈련 광경, 사격 훈련 중인 광복군, 나라를 위해 헌신할 것을 선서 하는 광복군, 광복군의 고사 기관포 훈련, 영국군에 배속되기 위해서 인도 방면으로 파견되는 광복군 제 1지대라는 설명과 사진이 배치되었다. 의병, 독립군, 광복군으로 계승된다는 서사 구조인 것이다. ‘임시 정부의 활동’에서도 한국광복군 창건, 대일선전포고문 발표, 광복군이 연합군의 일원으로 제2차 세계대 64) 1996년 육사교훈탑 1층에 육사기념관이 개관하면서 전시실이 추가 설치되었는데, 광복군을 다음과 같이 설명한다. “한편, 상해 임시정부는 1919년 육군무관학교를 설립하여 독립군 간부를 양성하였다. 그리고 1940년 「광복군」을 창군하고, 그 간부를 양성하기 위해 중국군관학교에 「한광반」(한국광복군 특별반) 등을 설치하기도 하였다.” 이때부터는 육군사관학교의 역사가 대한제국시기부터 시작된 것으로 기록했다. 65) 대한민국임시정부기념사업회 대한민국임시정부기념관 건립추진위원회 엮음, 『사진으로 보는 대한민국 임시정부1919~1945』,2017,176~189쪽. 66) 광복군 총사령부 성립 전례식 정황은 독립운동사편찬위원회, 『독립운동사(제4권)』임시정부사,독립유공자사업기금운용위원회,1972,895~899쪽 참조.

69제3주제_한국광복군에 관한 사회적 기억의 형성과 변화 전에 참전이 소개되고 있다. 세 번째 사례는 1994년에 개관한 용산의 전쟁기념관이다. 광복군의 전시는 개관 당시나 현재나 ‘전쟁 역사실Ⅱ’에서 이루어진다. 개관 당시에는 ‘대한제국ㆍ일제침략기’라는 소주제에서, 현재는 ‘대한제국과 일제강점기’라는 소주제에서 ‘한국광복군의 창설’이라는 제목으로 재현되고 있다. 광복군 전시는 구상단 계에서부터 임시정부에 법통성이 있고, 임시정부의 직할부대인 광복군이 국군의 모체가 되었음을 명확 히 연출하도록 했다. 임시정부가 외교 전략에 치중한 무력한 정부가 아니었고, 광복군은 명목뿐이 아니 라 무력투쟁을 수행했으며, 광복은 민족투쟁으로 성취한 것임을 보여주도록 했다.67) 이것은 김영삼 정부 시대의 임시정부와 광복군에 대한 시각과 흡사했다. 이러한 기조는 2016년 전시 개편과 보완에서 한층 강조되었다. 현재의 설명문에는 광복군의 창설과 편재 개편, 여성광복군의 활동, 대일선전포고, 국내진공작전 계획 수립과 훈련 등을 모두 기록했다. 마지 막 설명 문구는 “1946년 귀국한 광복군 중 일부는 대한민국 국군에 참여하여 활동하였다”이다. 이 문구 는 광복 이후 광복군의 행적을 명시한 것으로, 전쟁기념관에서만 확인된다. 군복과 군모(육군박물관 대 여품),68) 무기, 기관지, 문서, 교재, 사진 등이 주요 전시품인데, 초기의 소품을 추가ㆍ확대 개편한 것으로 사료된다. 광복군사령관 지청천의 유품과 지복영의 회고록 및 사진 등이 대표적이다. 69) 2) ‘독립운동’의 맥락 독립운동을 주제로 하는 전시관들에서 광복군을 재현한 사례는 독립기념관과 백범기념관 그리고 대한 민국역사박물관이다. 독립기념관은 1987년 8월에 개관한 이래 2회에 걸쳐 전시 교체와 보완이 있었다. 1982년 12월 10일 이사회가 의결한 「기본계획 성안을 위한 지침」은 15개의 상설전시관과 1개의 특별 전시관으로 구성하는데, ‘광복군관’을 별도로 두었다.70) 기본계획은 1984년 3월 28일 제15차 이사회에 서 변경 확정되면서 제6전시관(광복쟁취)의 제13전시실 대한민국임시정부실(광복군실)로 바뀌었다.71) 광복군실은 ‘임시정부의 정규 국군으로 창립된 광복군의 활약을 전시함으로써 대한민국의 민족사적 정 통성을 뒷받침한다’는 취지로 기획되었다. 광복군실의 구성은 광복군 조직, 훈련, 활동, 한ㆍ중합동작전, 한ㆍ영합동작전, 한ㆍ미합동작전, 국내 진공작전, 일제의 패망, 임정의 환국으로 이루어졌다.72) 도록을 살펴보면, 제1차 전시교체보완사업 이전에도 광복군실 전시품의 일부가 교체되었던 것으로 보인다.73) 독립기념관은 1994년부터 순차적으로 전시교체보완사업을 했다. 광복군실은 1999년에 제5전시관( 독립전쟁관)으로 이동해 재배치되었다. 제5전시관은 ⑧ 독립전쟁실, ⑨ 광복군실, ⑩ 의열투쟁실로 구분 67) 전쟁기념사업회, 『전쟁기념관 건립사』,1997,342쪽. 68) 전쟁기념관, 『전쟁기념관 도록』,2003,77쪽. 69) 전쟁기념관의 사진들은 한국광복군 총사령부 성립 전례식, 영국군과 연합작전을 전개한 광복군, 구호대원, 여자광복군 지복영의 경례, 광복군의 무기와 훈련 장면 등이다. 70) 독립기념관 한국독립운동사연구소, 『독립기념관건립사』,1988,171~174쪽. 71) 독립기념관 한국독립운동사연구소, 『독립기념관건립사』,1988,161~162쪽. 72) 독립기념관 한국독립운동사연구소, 『독립기념관건립사』,1988,411~417쪽. 73) 독립기념관 한국독립운동사연구소, 『독립기념관 전시품 도록』,1988,1997,160~161쪽.

70 광복 75주년 및 개관 33주년 기념 국제학술심포지엄 되었다. 그리고 제7전시관은 대한민국임시정부관으로 재구성했다.74) 제7전시관에도 광복군에 관한 언 급이 있으나, 독립전쟁사의 흐름을 강조해 배치한 것이라고 할 수 있다. 제1차 전시교체보완사업에서 광 복군과 관련해 주요 변화는 ‘한국광복군 훈련장면 재현 모형’을 설치한 것이다.75) 광복군의 재현은 2009년 제5전시관의 제2차 전시교체보완사업 완료로 재구성되었다. 제5전시관의 대 주제는 ‘나라 되찾기’로 바뀌었고, 주요 내용은 독립전쟁, 의열투쟁, 해외 무장투쟁으로 구성되었다. 광 복군은 총 5개의 ZONE 가운데 ‘4 ZONE 광복 직전 해외 무장투쟁’의 ‘4-1 한국광복군과 4-3 한국광복군 의 창설과 활동’에서 주로 전시되고 있다.76) 4-3은 다시 한국광복군 창설, 한국광복군 편제, 한국광복군 훈련, 한국광복군의 활동으로 세분되었다. 4-2는 ‘조선의용대와 조선의용군’에 관한 간소한 설명이었다. 독립기념관의 광복군 재현은 사진과 자료 등을 전시물로 최대한 활용하고 있다. ‘한국광복군 창설과 활 동’에서 가장 압도적인 전시물은 ‘한국광복군총사령부성립전례’ 모형이다. 이는 김구가 전례식 개회를 선 언하는 장면을 모형으로 제작한 것인데, 사진에서는 옆에 서 있던 광복군은 김학규(창설 당시 참모) 한명 뿐이었던 것으로 확인된다. 편제에서는 각 지대의 단체 사진들을 전시물로 게시했다. 훈련과 관련해서는 자료와 모형, 배지 등을 전시했다. 활동에서는 대일선전성명서를 비롯해 여러 자료들과 인도와 버마전선 에서의 활동, 미군과의 특수훈련과 국내진입작전, 복장과 무기 등을 활용해 구성했으나, 제1차 개관에서 의 생활용품이나 의약품 등은 철거되었다. 독립기념관에서 전시한 광복군 복장과 전쟁기념관에서 전시 한 광복군 복장은 다소 차이가 발견된다. 광복군에 관한 전시에서 중국 정부와의 관계와 협조가 중요한 부분을 차지하지만 최소로 다루어진 반면, 연합국과의 공동작전은 강조해서 다룬 측면이 있다. 또한 광 복군 참여 인물들에 대한 언급도 절제되어 있으며, 지대별 특성을 가급적 드러내지 않으려 한 것도 특징 이다. 광복 이후 광복군이 중국내 한인들의 귀환 업무를 수행했다는 기록은 있으나, 광복군의 활동 목표 와 조직 편재가 어떻게 달라졌으며, 궁극적으로 어떻게 되었는지에 대한 설명은 없다. 현재의 전시 서사 구조로 보면, 광복군은 광복 이후 어느 시점에 흔적 없이 사라진 것이라고 할 수 있다. 77) 두 번째 사례는 백범기념관이다. 백범기념관은 1986년 8월 29일 서울 용산구 효창동 소재 백범회관 2 층에 조성되었던 40여 평의 전시실이 모태가 되었다. 전시실은 백범김구선생기념사업회가 수집한 자료 와 독립기념관 건립을 위해 대만에서 기증받은 자료에서 복사한 것이 기반이었다.78) 백범기념관 건립의 당위성은 헌법 전문에서 임시정부의 법통을 잇는다고 선언한 것에서 찾고 있다. 백범이 임시정부의 주석 으로 큰 지도력을 보였고, 이봉창과 윤봉길 의사의 의거가 한국의 독립을 가져온 결정적인 요인으로 작용 했기 때문이라는 것이다.79) 이러한 배경으로 1999년 4월 30일 백범기념관건립위원회가 발족했고, 2002 년 10월 2일 준공식과 개관식이 열렸다. 광복군에 관한 전시는 2층 전시관의 “대한민국임시정부 활동(1939~1945)”의 ‘한국광복군’이라는 소 주제에서 이루어졌다. 백범기념관에서 광복군은 임시정부가 주도한 활동의 일부분이다. 광복군 전시는 네 부분으로 나뉜다. 첫째, 광복군 창설, 즉 성립 전례식에 관한 주요 전시물은 행사 사진들과 참석자들의 방명록이다. 둘째, 대일선전포고문, 총사령부와 각 지대의 기념사진들이다. 셋째, 광복군의 훈련 모습들 74) 박걸순, 「독립기념관 전시의 교체ㆍ보완 추이와 향후 과제」, 『한국독립운동사연구』,2012,474쪽. 75) 독립기념관, 『독립기념관30년사』,2017,83쪽. 76) 독립기념관, 『독립기념관 제5관 나라되찾기』,2009,77~93쪽. 77) 독립기념관 제5전시관은 제3차 전시교체보완사업을 하여 2021년에 재개관할 계획이다. 78) 『경향신문』,1986년8월15일「백범전시관29일 개관」. 79) 백범기념관, 『백범기념관 전시도록』,2002,74~95쪽.